ヨットのクルージング・輸入代行のブログ関係の話題は http://gby.sblo.jp/ まで

項目

プロフィ-ル

アンチヒーローシリーズ

怪盗 POP8

ビリー・ザ・キッド

西部女傑列伝 1-5

大平原の女王 カラミテイ-・ジェ-ン

ベラ・スタ- (Belle Starr)

メノルカ島の旅

エスパルマドール

カブレーラ島

ラタス島

イビザ北西部の島

サルジニア・アシナラ 島

エスベドラ島

サン・ミゲル村

プニョン・デ・イファク

フォルメンテーラ島

ドラゴネーラ

地中海孤島めぐり を終わって

連載1 白い島”イビザとの出会い” イビザ物語

若き頃の佐野 今はホ-おじさんとも仙人とも言われる。

道産子。小学生の時、フランス人4人がヨットで世界1周する記録映画を見て、

人生の針路を決定する。水上生活者として20余年。前半は地中海、

後半はおもに大西洋とカリブ海で暮らす。

カリブの砂州、カージョ・オビスボにヨットを舫い棲家とする。(当時)

現在はコロラドの国立公園の山中に仙人のごとく暮らす。

のらり より転載しました。下記のウエブでカリブヨットクルーズを読むことができます。

著作権は作者とのらり編集部に属します。

--------------------------------------------------------------------------------

カリブ海クルーズ 第1回

君よ知るや南の島 佐野

大西洋を渡る──地中海で数年クルーズした者にとっては当然とでもいうべき目標とな

る。地中海の、まるでバカンスの延長のようなセーリングに慣れてしまった自分とは対象

的に、ときおりスペインのマリーナで出会う「カリブ帰り」たちは、本物の潮の香りを漂わ

せているように思えたものだった。 長いクルーズに出るときに一番苦心するのは、陸の

上のシガラミを断ち切ることである。これさえいったんふっ切ってしまえば、あとは簡単

だ。洋上を前進するしかないのだから。

私にとってのシガラミとは、かなり気に入っていたイビサ島での生活であり、大きく海側に

開いたテラスを持つアパートであり、島の友人たちであり、それに本とレコードであった。

当時、半年働くだけで残りの半年をセーリングすることが許される仕事を持ってはいた

のだが、大洋を渡って向こう側で島巡りをするとなると、どうにも6カ月で足りるものでは

ない。時間に追いまくられながらヨットで動くことほど愚かなことはない。そこで、地上の

シガラミをスパッと切って…とはできずに、まるでキレの悪いナイフで押し切りするよう

に、散々迷い悩んだ末に身の周りの物を友人宅に預け、いつの日かイビサ島に戻って

くる日の備えまで考えたりしながら、極めて思い切りの悪い状態で100パーセントの時

間をセーリングにつぎ込むヨットライフに飛び込むことになった。結局それからイビサに

戻ることはなく、10余年をカリブで過ごすことになったのだった。いま思えば、あのときの

一大決心の重要な部分を占めていたのは「ケチの根性」であったような気がする。平たく

言えば「どうせ生まれてきたのにやりたいことをやらずに老い朽ち果 てるのは損だ。体

が動くうちにやりたことをやらなきゃ損だ」という、妙な人生損得理論が作用していたよう

に思う。結婚して2年目の37歳の夏のことだった。

長い航海をするにあたって、海のベテランたちが膨大な量のアドバイスを書き残している

ので、まずそれらを読破して、かれらの忠告に素直に従うのが最良の策と考えた。エンジ

ンのスペアパーツにはじまり、緊急避難用の耐水広口ジェリーカンには釣り針、カンパン、

薬、カロリーメイト、クラッカー、コンパス、ナイフ、水5リットル、反射鏡、発煙筒などなどを

詰め込む。いざというときには、それらが即座に取り出せるようにコクピット近くに縛り付け

る、などなど。しかし、先達の貴重な忠告どおりに準備などできるわけがないことを悟るま

でにはそんなに時間はかからなかった。トテモじゃないが、何から何まで積み込むわけに

はいかないのだ。エンジンのパーツを探しにでかけたときには、メカニックが言ったもの

である。「オイオイ、修理屋でも開く気か」

金にもスペースにも、ましてや積める重さにも絶対的な限度があるのだ。教科書どおりに

備品やスペア、食料、医療品を積み込んだ日には、普通のヨットならば沈没することまち

がいなしだった。安全を守るための備品の重さのせいで逆にヨットが危険な状態にさえ

なりかねなくて、ここでもまた切り捨て作業に迫られることになった。こんな風にして喫水

線が20センチばかり余分に沈んだヨットで、不安と期待の入り混じった、奇妙な興奮に気

を高ぶらせながら、一路カリブ目指してカナリー諸島のラスパルマスを離れたのである。

よく晴れた冬の夕暮れどきのことだった。

我がヨット、アトランティスは1974年に建造された老朽船で、2本マストを持つ39フィート

のケッチである。ヨット乗りは、とかく自分のヨットに対する思い入れが激しくて、自分の

船が最高だと信じている。自分の船のことを説明するときに「決して速くはないが乗り心

地が良い」とか「居住性が良い」というとき、それはセーリング性能が悪いということを意

味している。「保針性がよい」は、舵の効きが悪くて狭い港内で苦労しているという意味

だ。「波を叩かずに切るように走る」というのは、デッキが常に海水で洗われていて、い

つでも水浸しになっているという意味である。とにかく誰もが自分のヨットが一番なのだ。

「他人の女房の悪口は言っても、ヨットの悪口は言うな」という格言さえある。

そして我がヨット「アトランティス」のことである。少々コジツケがましいが、ヨットはライフ

スタイルであると言うのが私の持論である。私事として言えば、操船やメンテナンスでい

ったいどれだけ間違いを犯してきたことか。私のヨットはそうした私の数限りない、ときに

は大きなミステイクまで受け入れくれる船でなければならない。これまで何度「オット!」

もしくは「アリャ!」を繰り返したことか。それでもどうにか目指す場所にたどり着いて人

一倍セーリングを楽しめたのは、愛艇アトランティスが神経質なヨットではなく、下手な

乗り手に寛容であったからだと思っている。性格的にアトランティスと私はウマが合っ

たのだろう。西部劇で馬の方が道を良く知っていて、持ち主のガンマンは馬の背で居

眠りしているという図に似ていなくもない。

航海の途中、いったん貿易風のなかに入りそれなりにセールをセットしたあとは舵に

全く触る必要もなく、私たちはアトランティスにただ運ばれている感じだった。こんな航

海を20日間続けたあと、私たちは仏領マルチニク島に着いた。島を見逃してしまって

半日ばかりの距離を通 り過ぎてから引き返すというアクシデントはあったけれども、

これはアトランティスの罪ではない。

のらりのウエブマガジンに掲載されたカリブ海クルーズです。パートナーでもあ

る佐野の39fのケッチ・アトランテイス号で大西洋を一緒に横断して、その後、夫妻に

よるカリブ海周航記です。全157回の初回をアップしました。リンクしましたのでご覧

ください。

第1回から第101まで

http://norari.net/carib/back_carib.php

第102回から第157まで

http://norari.net/carib/back_carib02.php

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

アンチヒーローシリーズ 西部劇アウトロー列伝

「のらり」より転載。著作権は佐野とのらり編集部に所属します。

Part 1 全151回

第1回:いかにして西部劇狂になったか 全151回

ブッチ・キャサデイ Butch Cassirdy

最近、血を沸かすような西部劇がなくなったと感じるのは私だけだろうか。

大平原、赤茶けた岩がそそり立つモニュメント・オブ・ヴァレー、汗の匂いが画面からにじみ出てくるような野性味あふれるカウボーイたち、輝く星のバッジを胸につけた苦みばしったシェリフ、黒ずくめに決めたギャンブラー、そそり立つ崖に立つインディアン、そして緊張感あふれるガンファイト、息をするのも、マバタキをするのさえ忘れて凝視した西部劇は過去の遺物になってしまったのだろうか。

私の西部劇好きには因縁がある。小学校に上がる前からよく親父の自転車の後ろの席に乗り、映画の2本立てを見に行っていたのだ。親父の西部劇好きは図抜けていて、滑稽なほどだった。『帰らざる川』(ロバート・ミッチャム、マリリン・モンローほか)を観た後、親父はソフト帽をつぶして変形させ、西部劇風のテンガロンハットに仕立て、濃紺の作業服をジーンズ風にはき(当時ジーンズがなかったのだろうか)、もちろん太めのベルトに大きなバックルをつけ闊歩し、すっかりロバート・ミッチャム気取りだった。当然、マリリン・モンローの大ファンだった。幸いお袋にマリリン・モンローの真似をさせることはしなかったが。

私の方からねだった記憶がないし、ねだって叶えられるようなモノではないとあきらめていたと思うが、8歳の時、突然小型の単発式猟銃を与えられたのだ。今つぶさに記憶をたどると、これも親父の西部劇狂いに端を発していると思われる。その少し前に西部股旅物の傑作『シェーン』(アラン・ラッド、ジャック・パランスほか)を親子3人で見に行き、主役のアラン・ラッドをすっかり食ってしまった坊やに親父はしきりに感心していた。

私は映画の真ん中を寝て過ごし、最後の酒場でのジャック・パランスとの決闘シーンのピストルの音で目が覚めた(後年リバイバルで全編通して眠らずに観た)。お袋が、「牧場主の奥さん、シェーンが好きだたんだね」と、7、8歳の私に言っていたのを奇妙に覚えている。

親父はひ弱な彼の息子に(今はともかく、少年時代の私は頭ばかりでかく、ひょろひょろと背丈だけがのびた、およそシェーンの子役ジョーイとは似ても似つかない、都会のモヤシだった)映画シェーンの子役のイメージを押し着せていたのだろう、ともかく私は小学校2年で単発ながら本物の猟銃を手にしたのだった。

10月、猟が解禁になる前に銃の扱いを徹底的に仕込まれ、射撃場で訓練されたが、一番うるさく言われたのは銃の持ち方、銃を持って歩く時の銃口の位置だった。一度何かの拍子に銃を地面に落とした時、弾を込めていなかったにもかかわらず、1週間だか2週間、銃を取り上げられたから、年端の行かない子供に銃を持たせる割には、安全と責任への配慮はあったのだろう。猟が解禁になると私は親父について回るようになった。

親父の生活そのものもパイオニア風を気取っていた。というより映画での西部劇に洗脳されたドン・キホーテのようだった。札幌の郊外になりつつあった円山近くに自分で家を建て、棲んだ。引き戸、襖(ふすま)、障子のたぐいが一つもない、ドアがやたらに多い洋風のバラックで、居間はもちろん幅の広い、ぶ厚い板を打ち付けたフローリングで、壁にはライフルならぬ水平2連銃をかけ、雉(きじ)や鴨(かも)の剥製を飾っていた。親父が移り住んだ大正時代のその時でさえも、そこは開拓地とはとても呼ぶことができないすでに開発された地域だった。そんな家で私は生まれ育った。

親父は器用に色々な楽器を弾きこなしたが、大声で歌うとどこかで音程がずれ、子供の耳にも聞き苦しい音痴になった。その声でアコーディオンを弾きながら、『帰らざる川』の中でマリリン・モンローが歌っていたテーマソング「ノーリターン、ノーリターン(No

return)アアアハッハーーー」とやるのだが、私には「脳足りん、脳足りん」と聞こえてしょうがなかった。

そんな洗礼を受けたおかげか、私も血統書つきの西部劇ファンになった(カーボーイスタイルで歩き回ることはしていないが)。

20年以上も海の生活をしていたので、テレビを持つどころか観るチャンスさえなかったのが、オカに上ってからというもの、テレビやビデオにすっかり犯されてしまったのだ。無菌状態で育った者は細菌に弱いのだ。それでもしばらくはテレビなしの生活で別に必要とも思わなかったのが、義理の妹のところから大中古で映りの悪いテレビが回ってきた。そして何気なく立ち寄ったレンタルビデオ店に膨大な西部劇のコレクションを見つけ、即ビデオデッキを買い、忘却のかなたにあったはずの西部劇を再燃焼させたのだった。

見たわ、見たわレンタルビデオ店にある傑作、駄作、マアーマアーの作品まで、ほぼ見尽くした。連れ合いは多少軽蔑の混じった呆れ顔で、「皆同じストーリじゃない?」とか、「コレもう見たんじゃない?」と、のたまっているのを尻目に西部劇を見続けたのだ。

確かに結果が分かっている寅さんのシリーズを見続けるのと同じ心理的要素があるにはある。ゲーリー・クーパー、ジョン・ウエインは決して死なない。悪者が死ぬのだ。

それにしても、あのテンポの遅さはどうなっているのだろう。お決まりであるラストシーンの決闘にしろ、ジッとにらみ合い、カメラはアングルを変え、開いた長い足をかいくぐるように相手をとらえ、乾いた西部の町の路面を一陣の風が吹き抜け、ホコリが舞い上がる。しかし、両者はまだ拳銃を抜かず、無骨な手がニギニギをするように、あるいは引きつるように、拳銃に手をかける瞬間を計っている。最近の映画なら、とっくに20~30人は血煙を上げ、殺されているところだ。

親父の若き頃。普段でさえアメリカ南部の貧農くらいには

見えていたから、ここから西部劇スタイルに変身するのは、

しごく簡単なことであったろう。

親父と一緒に撮ったほとんど唯一の写真。

まだ鉄砲を持つ前のものだろう。

山や沢を歩き回りウルシに酷くやられ、ただでさえ

大きな顔が腫れあがり、さらに一回り大きくなっている。

犬の名前? 当然「シロ」です。

つづく

第2回:ラストシーンで主人公が2人とも死ぬ西部劇

2015-12-17

のらりより転載。著作権は佐野とのらり編集部に所属します。

Part 2 全18回

第1回:怪盗"PO8" その1 全18回

1870年から1880年初頭にかけて、北カルフォルニア周辺で駅馬車強盗が頻発した。

当時、西部の町の間では、駅馬車が唯一の交通手段であり、郵便や現金輸送に駅馬車は欠かせない時代だった。犯行はオレゴン州に及ぶこともあったが、大半は北カリフォルニアに集中していた。

この怪盗は"PO8"と名乗り、西部アウトロー史上、最も鮮やかに、しかも単独で30回もの犯行を重ねたのだ。

彼のやり方は単純だった。ただショットガンの二連銃を構え、駅馬車を止め、通常二人、御者と助手とを脅し、積んでいる安全金庫(ストロング・ボックス)を馬車から路上に投げ落させ、駅馬車を追い立てるように遠ざけ、それからご本人はストロング・ボックスを開けて中身だけを持ち去る、いとも理に適ったやりかただった。

怪盗"PO8"の服装も変わっていた。彼の一番初めの犯行と言われている、1875年7月26日、ソノラからミルトンに向かう駅馬車を襲った時には、穀物を入れる麻袋を頭からすっぽりと被り、目と銃口の部分にだけ穴を開け、靴の上まで別の砂糖袋で縛り、徹底的に目撃者の証言(当時は目撃者、当事者の証言が裁判で大きな効力を持っていた)を遮る、と言えば聞こえはいいが、奇妙キテレツないでたちで犯行に及んでいるのだ。

これが怪盗ルパンや怪傑ゾロのような黒い覆面ならまだサマになるのだが、ズタ袋を被っていたのでは映画どころか、ダイム・ノベル("10セント小説")にもなりにくいだろう。

このときの駅馬車の御者、ジョン・シャイン(John Shine)は、後にUSマーシャル、そして上院議員になった人物だが、面白おかしく事件を語っている。もっとも、議員さんになってからの昔話としてのコメントだから、自分が遭遇したオモシロ、オカシイ事件として多少の脚色はあるだろう。

麻袋で身を包んだ賊は、よく響くバリトンの声で、「どうぞ、スロング・ボックスをこちらに投げてください」と、とても丁寧、慇懃に告げ、ストロング・ボックスを路上に投げ落すと、「どうもありがとう、良い旅を続けるよう祈っております」と駅馬車を送り出したと言う。

恐喝に付きものの罵詈造語、カウボーイやアウトロー・タフガイが使う下品な言い回しは全くなく、あくまでも紳士的に静かで丁寧な言葉使いと態度を崩さなかったそうだ。この高い教養を匂わせるどえらく紳士的な態度は、後に彼の駅馬車強盗のトレードマークになった。

頻発していた駅馬車強盗のうち、どれが怪盗"PO8"の犯罪だったのかを確定するのは不可能に近いが、多くみる人で40件、これだけは確実だと思われているのだけでも28件もあるのだ。

収支決算だが、最高額は1,800ドルの金貨と600ドルの現金コイン、最悪(彼にとって)のケースは証券小切手(賢明にも彼は小切手を現金化しなかった)と数ドルだけのこともあった。平均すると400~500ドル程度だろうか、ウエルファーゴ社が網の目のように走らせていた田舎回りの駅馬車がターゲットだから、ワイルドバンチが襲った大都市間の現金輸送列車ほどの実入りはなかった。

だが、怪盗"PO8"は単独ですべてを行い、しかも全盛期?の1881年には6回もシゴトをこなしている。マメに小さく、しかし数多く稼ぐタイプのシゴト師だったのだ。

ある時、駅馬車に乗っていた婦人が指輪を抜いて彼に差し出したところ、怪盗"PO8"は毅然として、「私は乗客からモノを奪いません。私が奪うのはウエルファーゴ社からだけです」と述べ、それが西部のマスコミに広がった。マスコミがジェントルマン強盗として書きたて"PO8"は、ますます彼の紳士的強盗態度に拍車をかけ慇懃になった。当然、コピーキャット(すぐに真似をする人)がたくさん現れた。

ハナシとして痛快で愉快だが、目標にされたウエルファーゴ社はたまったものではない。すぐに250ドルの賞金(後に800ドルに値上げされた)を"PO8"の首に懸け、専任の探偵も雇い、犯人捜査に乗り出したのだ。

"PO8"はコモゴモのコピーキャットたちと自分を区別するためだろうか、遊び心からだろうか、古典的怪盗が白い手袋やイニシャル入りのハンカチを置いたように、犯行現場に自分の名前を入れた自作の詩を書き残すようになったのだ。

彼は"ブラック・バート(Black Bart)"と名乗り、"PO8"とはそのまま英語読みにして"ポーエイト"つまり「ポエット=詩人」の怪盗B.B.というわけだ。

つづく

第2回:怪盗"PO8" その2

2016-1-15

のらりより転載。著作権は佐野とのらり編集部に所属します。

Part 5 全146回

ジェシー・ジェイムス 創られた英雄

全146回

佐野

Jesse Woodson James

第146回:ジェシー・ジェイムス~創られた英雄 その146

エピローグ 《最終回》

初めてジェシー・ジェイムスの育ったカーニィーの農園を訪ねたのは、40年近くも

前のことになろうか。家は崩れかかった丸太小屋にコロニアル風の木造2階建て

の家を無理に繋げた小さなもので、畑の向こうに奴隷小屋が並んでいた。私たち

のほかに訪問者はなく、地元の大学で歴史を専攻する学生が順に当番に当たっ

ているだけだった。

その日はアメリカ南北戦争を専門にしている女学生が、寒そうにポツネンと居間

の椅子に腰掛けて本を読んでいた。もちろん、入場料などなかった。まだ、カーニ

ィーの町も、この観光資源を有効に生かそうとしていなかった。

30年経ってから、もう一度カーニィーを訪れて驚いた。広々とした駐車場に迎えら

れ、大きな博物館が隣接されていたのだ。そこで入場料を払い、ジェシーのピスト

ルやライフル(だと伝えられているものだが)、ゼラルダやサムエルの大きなパネ

ル、ジェイムス家とは関係のない、ただその当時のモノというだけの、家具や馬具

が展示された狭い会場を回らなければ、オリジナルの家に入れないようになって

いたのだ。もちろん、ゼラルダが目を剥くであろうほどバラエティーに富んだ土産物

も売っていた。実際、ジェシー・バーガーにフランク・ビールがあっても驚かなかった

ことだろう。

家の周囲もアメリカの団地のようにきれいな芝生が広がり、ピクニックテーブルまで

そこここに据え付けられている。崩れかかった丸太小屋はそうでもしなければ腐り果

ててしまうのだろうか、真っ白に塗られ、丸太の間に詰め込むチンクと呼ぶ材料も、

当時は泥、粘土に苔や草の根を混ぜたものだったのが、化学的なコーキング剤に

変わっていた。ウィークデイだったのにもかかわらず、狭い家は人息れで蒸すほど

の混みようだった。

ジェシー・ジェイムスは、母親のゼラルダが意図したように、地元の観光資源として

立派な役割を果たしていた。それ以来、ジェシー・ジェイムスの家、農園を訪れたこ

とがない。

西部劇受難の時代になってからも、ジェシー・ジェイムスの人気は衰えていない。

最近、ブラッド・ピッツがジェシー・ジェイムスを演じ、プロデュースにも関わった映画

『ジェシー・ジェイムスの暗殺』が造られている。原作はロン・ハンセン(Ron Hansen

、原題は"TheAssassination of JesseJames by Coward RobertFord"と長ったらしい)、

晩年のジェシー・ジェイムスとボブ・フォードに焦点を絞ったユニークな読み物になって

いる。

ジェシー・ジェイムス・ストーリーは、彼の生前からジョン・エドワーズが書き続けていた

し、他にもパンフレットのような雑誌や薄手の本など、それこそゴマンと出版されていた。

彼の死後も、ジェシー・ジェイムス・ブームは衰えることがなかった。それどころか、ハリ

ウッドが野外にカメラを持ち出し、西部劇を製作し始め、ジェシー物を造り、ジェシーブ

ームに輪をかけた。

アマチュアの数奇者とマジメな歴史家とが渾然となったアウトロー史で、ジェシー・ジェイ

ムスほど書かれた人物はいない。出版物の数の多さは、他のアウトローたちをはるか

に引き離し、断トツでトップだろう。

私が気楽に読み流すための、ハリウッド映画の延長のようなアウトローシリーズを書き

始めた時、ブッチ・キャサディーやビリー・ザ・キッドと並んで、ジェシー・ジェイムスも当

然脳裏に浮かんでいた。旅行のついでに、ジェシーに関係のあった場所に立ち寄り、

写真を撮ったり、本を集めたりもしていた。だが、ジェシー・ジェイムスのことを知れば

知るほど、彼の暗さ、陰湿な二重人格、変質狂的な殺人、エドワードに踊らされてい

るだけなのに、それに気付かず増長していくエゴなど、嫌な面ばかりが鼻に付き、

ジェシー・ジェイムスを取り上げることをためらわせた。

このような軽い読み物にしろ、伝記的要素をフンダンに持った話は、対象になる人物

に程度の差こそあれ、惚れ込む要素がなければ耐えられない仕事になる。私にとって、

ジェシーは憧れるところが全くない、無視してしまいたい存在だった。第一、ジェシー

の生涯は西部劇のもつ大自然の雄大さ、砂塵の舞う辺境の町、ジョン・フォードが描

くところのハリウッド映画的要素が全くないではないか。それに、ジェシーはカウボー

イとして牛を追ったこともなく、ブロンコ(野生の馬)を乗りこなしたこともなく、バファロ

ーを撃ったこともないのだ。

一度でも殺戮に手を染めた者は、ましてやジェシーのように凄惨を極めた惨殺を繰り

返してきた者には、生涯拭いきれない臭気が付きまとうのだろう。セントレリアの大量

虐殺現場を訪れ、このシリーズには掲載しなかったが、北軍の負傷兵のペニスを切

り取り、それを死者の口にくわえさせている写真を見た時、どのような人間がこんな

ことをするのだろう、そして、そんなことをした人間がそれからどんな生涯を送った

のだろう……という感慨に捉えられるのは私だけではあるまい。

しかし、こんな殺戮はアウシュヴィッツや日本軍の中国、満州侵略など、戦争に付き

物だったのだろう。そして、そんなサディズムの極致のような殺しを行った男たちは、

戦争が終わるとともに、隣りの親切なおじさんになり、店屋のオヤジになり、公務員

や学校の先生に戻ったのだ。

すでに過ぎ去ったこと、現在の自分の存在とはおよそ無関係な史実を取り上げ、そ

れを鳥瞰図的に眺め、批判するのは易しいことだ。私にしても、敗戦直後に生まれ、

現在まで戦争を自分の身に降りかかる進行形で体験せずに済ましてこれたことを

幸運だとするだけだ。

ジェシー・ジェイムスは16歳で南軍の下部組織に加わり、18歳のときに終戦を迎え、

それからサディスティックな殺人鬼・チビのアーチの腰巾着として、ゲリラ集団・ブッ

シュワッカーになった。ジェシーを血で洗脳された南北戦争の犠牲者だったとするこ

とはできない。南軍に参加した幾千幾万の若者は、それぞれの苦悩を抱えながらも

敗戦を受け入れ、真っ当な戦後を迎えているのだ。

ジェシーは異常な戦争状態、戦後のゲリラ戦を殺されるまで続けたのだ。私はジェ

シーに犯罪者として、サディストとしての性格があり、そんな暗部がブッシュワッカー

時代に深く広がって行ったのだと思う。彼は陰湿でご都合主義、自分本位の冷血な

犯罪者だったと思う。

ジェシーが持っていたやりきれない暗さと欺瞞的性格が、私に彼を取り上げるのを

ためらわせた。しかし、アウトローシリーズと名付けた以上、ジェシー・ジェイムスを

取り上げないわけにはいかない。

まず、驚いたのはジェシー・ジェイムスに関する出版物の多さだった。私が利用して

いる地元の大学の図書館と町の図書館から、ザッと借り出しただけでも30~40冊

にはなるだろう。絶版になってから久しい本やパンフレットのたぐいはアマゾンを通

して購入したり、他の大学の図書館からも郵送してもらった。

当然のことだが、すべてを読んだわけではない。最初の数ページに目を通しただ

けで、虚実混合で思い入れだけで書かれている西部冒険小説、南軍派、奴隷派の

プロパガンダだと容易に嗅ぎ分けることができる。腐った卵は臭いを嗅ぐだけで分

かるから、わざわざそれを食べてみる必要はない。

それほど沢山書かれているのだが、史実に基づいた本や調査レポートは限られて

いる。 私の簡略化したアウトロー伝、ジェシー・ジェイムスを書く上でいつも卓上に

置き参考にしたり、引用した主な本は以下の通りである。

The Rise and Fall of Jesse James by RobertLove

恐らく、ジェシー・ジェイムスを史実から捕らえようとした最初の本ではないかと思う。

1926年の出版で、再販されていないが、Amazonなどで入手できる。

Jesse James was My Neighbor by HomerCroy

著者はここで隣人と言ってはいるが、相当離れた隣町メリーヴィルで育っている。

おまけにジェシーは16歳でカーニィーの農園を出てから、実家に住んだことがない。

だが、当時のミズーリー人たちがいかにジェシーをアイドル化していたかを知るには

良い本だと思う。 1949年の出版。

Jesse James was his Name by William A.Settler

オクラホマ大学の教授が書いた伝記。1966年出版。史実を丁寧に追った本で、

とても参考になった。

Jesse James "Last Rebel of the Civil War" by T. JStiles

非常に優れたジェシーの伝記だと思う。史実のソースも明確にしているし、社会的、

政治的背景にも多くのページを割いている。2003年の出版。

Frank and Jesse James by Ted P.Yeatman

2000年出版。タイトルの通りフランクにも焦点を合わせている。また、参考資料

として、多くの写真と手紙を載せている。

Jesse James and the Civil War in Missouri byRobert L. Dyer

Bloody Dawn by ThomasGoodrich

ローレンス、カンサスの惨殺事件を実証を重ねることで浮き彫りにしてる優れ

た本。

Inside War by Michael Fellman

南北戦争中そして戦後のミズーリー州内でのゲリラ活動全般を知るための絶好

の本。

Quantrill and the Border Wars by William E.Connelly

1910年に書かれたものだが、復刻版が1992年に出版された。

他、John Newman Edward"Shelby and HisMen"

"Noted Guerrillas, or the Warfareof the border"

彼の新聞記事は大いに参考になった。古い美文調で読みにくいが;。

南北戦争関連の本は、リンカーンのものを含めると膨大な数が出ている上、その

時代の地方史を加えると、まさに天文学的な数になるだろう。今でも、歴史専攻

の大学生が好んで取り上げる時代の筆頭は南北戦争だ。

だが、このシリーズでは、南北戦争のことはジェシー・ジェイムスが関わった極め

てローカルな事件のみに限った。

古い雑誌や新聞もインターネットで覗けるようになったので、とても重宝した。

写真の多くはインターネットのサイトからの転載である。当然のことだが、

インターネットから得られる情報は限られており、往々にして間違っている。

手っ取り早く覗けるので便利だが…。

休日になれば、アウトローたちの足跡、主に墓探しに付き合わせた"卑怯な裏切

り者"ボブ・フォードの末裔、かすかな血縁であるらしい私の連れ合い"フラカ"

にありがとうと、この場を借りて言っておきます。とても本人に面と向かっては

テレ臭くて言えないので。

のらりより転載。著作権は佐野とのらり編集部に所属します。

バックナンバー

1-50 http://www.norari.net/outlaw_05/back_outlaw_JJ_01.php

51-100 http://www.norari.net/outlaw_05/back_outlaw_JJ_02.php

101 http://www.norari.net/outlaw_05/082814.php

ここからは最終回146までは整理したものがないため順次次回をクリックしてください

2015-8-8

Part 4 全82回

ビリー・ザ・キッド 佐野

第1回:ビリー・ザ・キッド その1 全82回

130年目の恩赦?

西欧人はとかくやることが執念深い。諦めることを知らず、水に流すなんてもってのほかで、とりわけ、一度恨みをかうと何時までも覚えていて、機会あるごとにそれを思い起こさせようとする。

アメリカに住むようになってから初めて知ったことだが、"パールハーバー・デイ"というのが、未だに毎年のように大々的にマスコミに取り上げられるのにあきれた。パールハーバー襲撃の日(1941年12月7日)は、ワールドトレードセンタービル崩壊のテロ事件の日が"911"としてアメリカ人の記憶に焼き込まれたのと同様に、アメリカの歴史に永遠に刻まれることになるのだろう。

個人的な怨恨も何世代にも渡って尾を引く。それに政治的な色付けでもあろうものなら、大いに利用することにためらいはない。

話は飛ぶが、ニューメキシコ州の知事、ビル・リチャードソン(彼はクリントンが大統領だった時、エネルギー大臣を勤めていた)が130年前に要求された恩赦の申請を認め、無罪を言い渡そうとした。もちろん、恩赦を申請したご当人は遠の昔に死んでいるのだが、ともかく話題性は高く、全国のテレビ、新聞に書きたてられた。130年前にその恩赦を要求したのが、21歳で21人を殺したといわれているアウトロー、ビリー・ザ・キッドだった。

Billy the Kid(Henry McCarty)

1859年11月23日-1881年7月14日

ビリー・ザ・キッドは、ニューメキシコ(当時は領域)で死刑の判決を受け、縛り首になるのを待っていたところ、監視人二人を撃ち、脱獄逃亡し、執念のシェリフ、パット・ギャレットに撃ち殺された。ビリー・ザ・キッドがまだ獄中にあったとき、彼は当時の知事ルウー・ウォレスに恩赦を申請する手紙を書いている。この手紙は驚くほど綺麗な文字で、しかも正しい英語で書かれており、地方の大学で教鞭をとっている私の連れ合いに見せたところ、「私の生徒たちよりはるかに立派な英語だ」と嘆息したほどだ。

ビリー・ザ・キッドが獄中からニューメキシコ領の知事ルウー・ウォレスに

送った恩赦請求の手紙。なかなか端正な字面だ。

ビリーの恩赦請求に対し、ときの知事ルウー・ウォレスは1878年の殺害事件(リンカーン郡の

戦争と言われている殺し合い)に関しては恩赦を約束したのだが、空約束で実行しなかった。

もっとも、ビリー・ザ・キッドは他にもかなりの数の事件を巻き起こしてはいたのだが。

それを、130年経った今頃になって、リチャードソン知事がたとえ大昔であろうと、一度知事

たるものが約束したのなら、その約束を履行しなければならない、と言い出したのだ。

ビリーには直系の現存者がいるわけでなし、この恩赦は、ビル・リチャードソン知事の売

名行為、スタンドプレイだとか、いや、ニューメキシコ州の観光(アウトローゆかりの村や

町を訪れる観光客は多い)に大いに役立つとか言われ、ともかく話題になったことだけは

確かだ。

だが、この恩赦に妙なところからクレームがついたのだ。ビリー・ザ・キッドを殺したシェリ

フのパット・ギャレットの孫だという男が、「それじゃ、うちの爺さんのパットの立場がなくな

るじゃないか、恩赦になった人間を撃ち殺したことになるんだから」と、正式に裁判所に恩

赦取り消しを要求したのだ。

いろいろな説があるにしろ、一般的にはパット・ギャレットは、ビリーがベッドで寝ていると

ころを撃ち殺したと信じられており、"執念深い"上に"冷血"という評判がパット・ギャレッ

トについて回ることになった。いくらなんでも寝込みを襲うのはフェアじゃないというわけだ。

その時ビリーが寝ていたのが、ペート・マックスウエルのベッドだったところから、殺された

のはペートで、ビリーは銃声を聞きつけ、まんまと逃亡し、今流に言えば、アイディンティ

ティを変え、テキサスで平穏な生涯を過ごしたとか、負傷したがそのまま逃げおおせたとか、

ヒーロー伝説に付き物の諸説が流れている。

現知事のビル・リチャードソンは、パット・ギャレットの末裔と面談することを約束したので、

またマスコミの目を集めて会見の様子、内容が写真入りで報道されることだろう。

まだビリー・ザ・キッドの恩赦を発令するかどうかの裁定は下されていない。知事にとって

は、これだけ話題になったのだから、それで十分というところだろう。

のらりより転載。著作権は佐野とのらり編集部に所属します。

第2回:ビリー・ザ・キッド その2 ~出生の秘密

2015-10-14

Part 3 全43回

ワイアット・アープ 佐野

第1回 OK牧場の決闘 その1 全43回

西部劇は長い間不遇の時代を過ごしている。

アメリカの4大チャネルで放映されるシリーズものでも、単発のものでも西部劇はこの数年ゼロだ。有線テレビで古い西部劇を専門に放映しているチャンネルがあるにはあるが、新作は生まれていない。「ローハイド」「拳銃無宿」「ボナンザ」「ララミィー牧場」などのシリーズは化石時代の遺物としてホコリを被ってテレビ局の蔵にでも入っているのだろうか。

映画界でも西部劇は異端児扱いだ。長いこと作られていないうえ、クリント・イーストウッドが「アンフォーギブン(邦題『許されざる者』1992年)」を送り出してから、見ごたえのある西部劇が生まれていない。

恐らく、西部劇史上最も有名な決闘は、その事件が起った時から現在に至るまで「OK牧場の決闘」だろう。なんといってもツームストーン(墓石)という町の名前も"OK牧場"という地名も響きがいい。アリゾナ州のメキシコ国境に近い鉱山ブームで沸いていた町、ツームストーンで起った決闘のニュースは、その当時でさえ即アメリカ全土に広がり、脚色され伝説化した。テレビ映画も加えると26本も映画化されている。

ハリウッドに存命中だったワイアット・アープ自身が盛んに自分の物語をジョン・フォードに売り込み映画化した『荒野の決闘』が初めての映画化で、ヘンリー・フォンダが主演した。英語の原題は"My

dealing Clementine"で主題歌としてヒットした題と同じだ。大いに流行った"オー・マイダーリン、オー・マイダーリン、オー・マイダーリン、クレメンタイン"を洟を垂をらしたガキの時分、私は大声で、「おまえ、だーれ(お前、誰)、おまえ、だーれ」とがなりたてていたものだ。

少しは英語が話せたはずの親父は、馬鹿息子に何の注意もしなかったが、中学校で英語を習い始めた姉に、「"オオ、マイ・ダーリン"というのは、わたしの愛しい人という意味の英語だよ」と諭され、急にその歌に興味をなくした。それが景気の良い西部劇ソングでなく、ラブソングだと知ったからだろうか。

アメリカで公開された時のポスター。

映画『荒野の決闘』は、ワイアット・アープが死んで10余年経った1946年に作られた。ドキュメンタリー映画でもない限り、映画に史実を求めることに意味がない。映画は一個の独立した作品であり、歴史の教科書ではない。ジョン・フォードは、血生臭くなりがちな決闘談を大いにロマンチックに仕上げた。乾燥しきったアリゾナの荒地に牛を追うイントロダクション、モニュメント・バリーの奇岩をバックにした風景、西部のブームタウン、酒場、そして酒場の女、復讐と決闘と西部劇の要素が『荒野の決闘』にはすべて詰め込まれている。

一般公開前にフィルム・ラッシュを見たプロデューサーも批評家も酷評したのは有名な話だ。ワイアット・アープを演じたヘンリー・フォンダの線が細すぎ、タフなシェリフ、カウボーイのイメージでないこと、空前のヒットとなった『駅馬車』と同系統の活劇を期待しているはずの観客に淡いラブロマンスで味付けした西部劇は受けない、と評されたのだ。

ところが蓋を開けてみると、ジョン・フォードの戦後第一作目となる『荒野の決闘』は興行的にも、アメリカ国内だけでなく、海外でも大成功を収めたのだった。

つづく

のらりより転載。著作権は佐野とのらり編集部に所属します。

第2回:ワイアット・アープとOK牧場の決闘 その2

2015-11-23

キンドル本になり発売中

400円

150円

300円

500円

400円

400円

300円

西部女傑列伝

西部劇に登場する女性たちの大半は、ほんの少しばかりたくましい男たちに花、色を

添えるだけの脇役で、しかも十中八九は酒場の女と相場が決まっている。西部はなん

と言っても陽に焼け、汗とホコリにまみれた男どもの世界なのだ。

男女の比率から言っても、西部、パイオニア地域は圧倒的に男が多く、特に鉱山町

では女性が10%以下だったところも珍しくない。自然、男どもは女に飢えていた。そん

な西部に足を踏み入れる女性はサロンバーで働く娼婦か、信仰の自由を求め家族

総出で入植を試みるモルモン教信者が大半を占めていた。合衆国政府が無料で交

付していた、ホームステッド(割り当てられた開拓地)に乗り込む場合でも、まず男衆

が先に行き、目星をつけてから妻や子供を呼び寄せるケースが多かった。

このアウトローのシリーズを書き始めたとき、私も西部全域が大変な女日照り、女性

不足だとは認識していなかった。西部の山師、開拓者、カウボーイたちが、幾人もの

女性を妻としているモルモン教徒を目の敵にし、暴虐を働いた由縁は信仰の教義

より、"あいつらが、女を独り占めにしているから、俺たちに回ってこね~"という嫉妬

の感情が先立っていたと見てよい。

私なりに西部の山岳地帯、砂漠、大平原、森林地帯を旅し、廃墟になった開拓部

落の数々を訪れて驚くことは、彼らのタフネスぶりだ。温暖な日本の気候とはまる

で異なる土地、猛暑から厳寒へ移り変わる激しい天気、農業用水を求め、気の遠

くなるほどの距離の用水路を掘り、部落の家を造り、数年かけてやっと牛や馬を徐

々に増やしたときに、インディアンの襲撃に遭い、すべてを失うことの繰り返しだった。

元々そこはインディアンの土地ではあったのだが。

パイオニア・ウーマン、女性たち、妻たちもヤワではなかった。次から次へと子供を

生み、育て、同時に、畑、牧場、牛馬の世話をも受け持っていた。現在、アメリカの

平均寿命では女性の方が男性より8歳近く長生きできることになっているが、西部

開拓時代の1800年代、男女の差はなかった。男も女も40数歳の早死にだった。男ど

もが戦争や不健康な鉱山の仕事でバタバタ死んでいったと同じように、女も産褥や多

産による疲弊で死んでいった。とりわけ、チョッとした感冒、チフス、コレラ、肺炎、

結核に対する抵抗力が疲れきった女性にはなかった。沢山生んだ子供も成人するチ

ャンスは50~60パーセントで、乳幼児の死亡率は異常に高かった。

アウトロー史に名を残した女性たちは、タフの中でも群を抜いてスーパータフな肉体

と精神を持ち、この極めつけの男の世界に割って入り込んだのだ。高名なアウトロ

ーの愛人としてではなく、一個の個性を持って、男と同等に、時には男以上に多くの

厳しい場数を踏んできた女性群をここで取り上げてみようと思

大平原の女王 カラミテイ-・ジェ-ン

あだ名の由来

西部史に登場する人物にはとかくあだ名をつけたがる。本人自ら通りの良いニックネームを広め、自己顕示欲を満足させ、同時に名を売りたがる傾向がある。これに男女の差違はない。

カラミティー・ジェーン。

颯爽と馬にまたがり、男勝りの様相だが、この写真は1885年頃のもので、ジェーンは34、35歳だったろう。

長身で骨格も頑丈、乗馬、射撃の腕は荒くれカウボーイどものド肝を抜くほどだった。

カラミティー・ジェーンというニックネームも、本人が大いに気に入り、盛んに吹聴した。カラミティー(Calamity)というのは、不幸、悲運、災害の意味で、あだ名としては決して褒められたものではない。私に逆らうととんでもないことになるよ、という警句に取れないこともない。

彼女自身の語るところによれば(1896年に書いた自伝『カラミティー・ジェーン』)、彼女が斥候としてイーガン大尉の下で働いていたとき、ワイオミング州、グース・クリークでインディアンの急襲に遭い、大尉が落馬したのを先を行っていたジェーンが取って返し、彼を自分の馬に拾い上げ、相乗りし砦に逃げ込み、イーガン大尉の命を救った。その時、イーガン大尉は、「これから、お前をカラミティー・ジェーンと呼ぼう、お前は本当の平原の女王だ」と言った。それ以降、人はカラミティー・ジェーンと呼ぶようになったと…彼女は書いているのだが、これはかなり眉唾の創作らしい。

本当のところは、真実は常に当事者に厳しいものだが、ジェーンが抱え込んでいた、それも四六時中多くの法廷闘争を繰り返していたのだが、原告の男どもだけでなく、検事、判事、裁判官までが彼女一流の暴言に怒り狂い、「この女は疫病神だ、カラミティーな奴だ」と呼ばれたのが最初らしい。

ともあれ、ミズーリー州の北にある今も、昔もヒナビタ田舎町プリンストン(Princeton, MO)に生まれた田舎娘、マーサ・ジェーン・カナリー(Martha

Jane Cannary)は、"カラミティー・ジェーン"として、西部史上に名を残し、その名は全米に知れ渡り、数多くのダイム小説の主人公になり、ハリウッドが幾度となく映画に題材を提供することになった。

マーサ・ジェーン・カナリーの出生がはっきりしない。1852年とも1856年とも言われている。 出生届けがないのだ。唯一の手がかりは、家族がプリンストン村から西に8マイル行ったところにあるラヴァーナという、これまたちっぽけな村外れに住んでいたのが1860年の国勢調査で知ることができる。

父親はロバート、母親はシャーロット・バーチ・カナリーで、ジェーンは母親の苗字を名乗っていることになる。南北戦争前のアメリカは、極めつけの男尊女卑の社会だから、子供に父親の姓でなく母親方の姓を名乗らせたのは、何かやむを得ない事情があったのだろう。 父親のロバートはいつも金欠で、それが元で芳しくない噂が多い人物だった。それでも、せっせと子づくりに励んだのだろう、ジェーンの後、続々と5人の子供を作っている。

1866年、南北戦争たけなわのとき、ロバートは一家、妻のシャーロットとジェーンを筆頭に6人の子供を連れて、モンタナ州のヴァージニア・シティーへと西部劇そのままのような幌馬車で西へ西へと移住の長旅に出た。

つづく

のらりより転載。著作権は佐野とのらり編集部に所属します。

第2回:カラミティー・ジェーン その2、モンタナ、ヴァージニア・シティーへ

2016-2-17

西部女傑列伝 2

ベラ・スタ- (Belle Starr)

住んでいる山から降り、スーパーで食料を買ったり、郵便物を受け取ったりの小用を足す

町に週に1、2度行く。その町から70キロばかり南に下ったところに"デルタ"という田舎町

がある。メインストリート一本に商店、銀行、ドラッグストアが並んだだけの典型的な中西

部の町だ。そのデルタに分不相応なパイオニア博物館があり、親類の人が来た時など、

そこに連れて行くことにしている。展示物が寄贈されたものばかりなのは田舎の博物館

どこでも同じだが、うまく陳列されていている。ボランティアの館員たちの苦労が偲ばれる。

ブッチ・キャサディーのサイドストーリーとして、デルタの町で失敗した銀行強盗事件を

調べるために、再三その博物館を訪れているうちに、館員のおばさんと懇意になった。

彼女は小学校の先生を退職した後、この博物館にボランティアとして詰めるようになっ

た。小柄で小太りの身体をエネルギッシュに動かし、白の勝ったおかっぱ頭もいかに

も回転が速そうだった。

世間話のついでに、当時、その町で何年に一度起こるかどうかの殺人事件のことが

話題になった。20歳前の兄弟が知人の老父婦を殺害した事件で、デルタの町はその

事件で沸いていた。彼女は小学校でその兄弟を教えたことがあった。そして、あの兄

弟が遅かれ早かれこんな事件を起こすのは見えていた、小学生の時から、犯罪者の

強いDNAをはっきり見て取ることができた、音楽や絵画に生まれつきの天才がいる

ように、彼らは犯罪者として生まれついていた…とキッパリと断言したのだ。"栴檀

(せんだん=白檀)は双葉より芳し"(大成する者は、幼い時から人並み外れて優れ

ていることのたとえ)の逆もありで、双葉の時から異臭を放つ樹木もある…というわ

けだ。

犯罪を犯した人に対して、育った環境の犠牲者とか、戦争のせいとみなす傾向がある。

もし、彼、彼女が異なった時代に生まれ、全く違う環境で育ったなら、犯罪に走らずに

済んだのではないかと、私自身も含めてだが、安易な人間性善説に組してしまうのだ。

だから、彼らに更正のチャンスを与えるべきだ…と根拠の薄い人道主義に陥ること

になる。

アメリカの南北戦争は、たくさんの落とし子を産んだ。人間に内在していた暴虐性が

表面に飛び出し、それがその人の性格全体を支配してしまうのだ。南軍崩れのアウ

トローが無数に出没し、その中の幾人かは残虐な殺しを楽しむかのように犯罪を繰

り返した。デルタの元教師が言うように、彼らは殺人狂と生まれついていたのでは…

と信じたくなる。

生まれついての犯罪者と環境が作り上げた犯罪者の間に一線を引くことは不可能

であるにしろ、最後まで"更正"など鼻にもかけずアウトローとして生涯を過ごし、アウ

トローらしく殺された女性がいた。ベラ・スター(BelleともBellaとも綴られているが、

どちらにせよ、ニックネームだ)は、思春期から死ぬまで犯罪者であり続けた。

--------------------------------------------------------------------------------

第1回:生まれついての犯罪者はいるか

ベラ・スター(Belle Starr)は、犯罪者にならなければならない環境に育ってはいない。

当時としては、むしろ金銭的に恵まれた家で、中流以上の家庭で養育され、その上、

両親とも教養があった。

運命的な出会いと、後の人が語る出会いがあることにはあった。だが、その出会い

が彼女の一生を支配したとまでは言い切れない。ベラの中に煮えたぎるような情熱、

一日でも早く堅苦しい家を出たいという要求があったのは間違いない。彼女は、

コール・ヤンガー(Cole Younger)に一目惚れしたのだ。

ベラ、16歳、コールも若さのほとばしる21歳だった。コールはその歳ですでにジェーム

ス・ヤンガー・ギャング団の首長として高名を馳せていた。出会った場所は、オクラホ

マのヤンガーズ・ベンドだと言われている

(テキサスだという説もあるが)たまり場になっていた上、一仕事終えたギャングたち

がホトボリを冷まし、次の仕事の作戦を練る隠れ家になっていた。ベラの父親ジョン・

シャーリーは自分で参戦こそしなかったが、強い南軍支持者で、南北戦争後も南軍

崩れのアウトローたちを助けていたから、そんな関係でベラはコール知ったのだろう。

16、17歳のベラ・スター

秀でた額に大きな目、軽く結んだ唇、自然に構えていても若さの持つはちきれんばかりの美しさがある。

実際、ベラはとても感情の起伏が激しかった。ベラをコントロールできるのはコールだけだと言われた。

コール・ヤンガーの若い時の写真(撮影年不明)。

この二人が衝撃的な一目惚れ、そして肉体関係を持ったのは自然の成り行きだった

ことだろう。コールは20歳を過ぎたばかりなのに、経験をフンダンに積んだ南軍

テロリスト転じて筋金入りのアウトローになっていた。彼こそ男の中の男だった。

コールはいかにベラに惚れていようとベラに縛られなかった。自分の仲間である弟

たち、ジム、ボブ、ジョン、それにまだヒヨコだったジェッシー・ジェイムス、

兄のフランク・ジェイムスとの結束と仕事の方をはるかに重く見ていた。

ベラはコールたちが何をやっているか十分承知していた。ジェッシー・ジェイムス

の妻ジーZerelda Mimmsのように、あえて自分の夫が外で何をやっているか知ろ

うとしない、家庭に収まっているだけの当時の女性とベラは全く違っていた。

また、コールも自分たちがこなしているシゴトを彼女に隠そうとしなかったのだ

ろう。

コールとの出会いがベラの一生を決定付けたのは確かだが、デルタの博物館の職員

、元小学校の先生が言うように、ベラが少女の時から反社会的な性格、アウトロー

になるべくしてなったのか、コール・ヤンガーが思春期のベラに彼女の生涯を決定

付けるほど強い影を落としたのかは分からない。

ベラ・スターはその時からアウトローの生活に入り、多くのアウトローたちが彼ら

の生涯において一度や二度は更正しようと変身を図るなか、そんな気配さえ見せ

ずに生涯アウトローとして過ごしたのだ。

のらりより転載。著作権は佐野とのらり編集部に所属します。-

つづく

2回:ベラ・スター ~ マイラ・マベルの生い立ち

2016-7-8

1回: ポーカー・アリス ~12歳、英国からヴァージニア州へ移住

なんといってもこの写真のイメージが強烈で、

この写真一枚で彼女の人生を語り尽くすようなところがある。

晩年、80歳近くなってからのものだが、彼女は生涯、ポーカーに興じ、

生活の糧にし、太い葉巻をふかし続けた。それでも79歳まで生きた。

なんとも存在感のあるツラ構えだ。

人呼んで"ポーカー・アリス"、もちろん本名ではない。登記されている名前は、アリス・アイヴィス・ダフィールド・タブス・ハックケート(Alice

Ivers Duffield Tubbs Huckert)とえらく長ったらしい。

生まれは英国、デヴォンシャーで1851年生まれだから、カラミティー・ジェーンとほとんど同じ年(ジェーンの出生年月日がはっきりしないが…)、先に取り上げたベラ・スターより三つばかり若い。カラミティー・ジェーンは"平原の女王"、ベラ・スターは"盗賊の女王"と崇め奉られ、ダイム小説の格好の題材になり、文字通り無数の本が出されたが、このポーカー・アリスは、実際、兵隊相手に撃ち合いを演じ、一人を射殺し、幾人かに重症を負わせたりしているのに、ハリウッド映画の主人公になったり、彼女の名前を正面に打ち出したダイム小説にはならなかった。

理由の一つは、ポーカー・アリス自身、当時のゴシップ・ジャーナリズムを歯牙にもかけなかったからだろう。ポーカーの勝負以外のことに、全く関心を払わなかったのだ。

サウスダゴダのデッドウッドでワイルド・ビル・ヒッコックとテーブルを囲み、ポーカーに興じもしたし、ワイルド・ビルが殺された時(1876年)に同じ町にいたが、ゴッシプジャーナリズムがいかにも見たかのように、アリスも同じサロンにいて、銃弾に倒れたワイルド・ビルを抱きかかえた……と書いたのをキッパリと否定し、「ビルが殺されたのはサロン・ナンバー10で、私はマンズサロンにいた。ビルが撃たれたというニューズはすぐに町中に伝わり、大勢の人たちと一緒にナンバー10に駆けつけたが、ビルはすでにコト切れていた」と述べ、ゴシップに立ち入る隙すら与えなかった。ましてや、ゴシップ記者が飛びつくワイルド・ビル・ヒコックとのラブアフェアなど気配すら見せなかった。ただ、何度か彼とテーブルを囲みポーカーに打ち込んだことはあったが。

ギャンブラー然として男どもが黒ずくめのスーツや派手なタキシードで身を固めたように、アリスも非常に高価なドレスを着込んではいたが、それもポーカーというハッタリの大きいゲームのユニホームともいえる。アリスはどこから見ても自分をマスコミに売り込もうという意思はなく、心底からギャンブラーとして(後にギャンブルサロンのオーナーになったが…)潔く生きた。

アリスがイギリスからアメリカに渡ってきたのは、彼女が12歳の時だった。アリスが生まれた年は、どうにかアイルランドの大飢饉が終って間もない頃で、その間、100万人が餓死し、150万人がアメリカに移住しているので、イギリスの片田舎の教師だったアリスの父親にもアメリカ移住熱が飛び火したのだろう。

アリスの父親アイヴァースがヴァージニア州の小中学校に職を見つけ、そこに移り住んだのだ。アリスは全寮制の女子校入れられた。アリスが生涯、強い宗教心を保っていたのは、保守的で信心深い父親とこの女子校での影響だと思われる。滑稽な情景だが、葉巻を銜えギャンブルに興じるアリスは、日曜日には決して賭け事をせず、また後に自分で開いたギャンブルサロン、当然娼婦を抱えていたが、日曜日には閉店したほどだ。

1800年代半ばの"西部熱"はゴールドラッシュが火付け役だったが、金鉱探しだけではなく、西部に行けば一挙に可能性が広がり、牧畜、農業、それに絡んだありとあらゆる商売で成功する…と信じ、まさに我もわれもと西に向かった。西へ西へとまるで熱病に感染でもしたかのような現象はその場に身を置かない限り、熱気を感じ取ることができないのかもしれない。

アリスの父親も家族を引き連れてコロラドのリードヴィルに越した。リードヴィルはロッキー山脈の山中に位置する炭鉱町で、今でも大量の石炭を産出しているが、当時は石炭より金と銅を掘っていた。今ではロッキー山脈を越えるインターステイトハイウェイ70から91号線を南に下り24号線と合流する地点にあたり、デンヴァーからおよそ3時間足らずのドライブで行ける町だ。町には立派な鉱山博物館があり、この町が未だにいかに炭鉱に依存しているかをうかがわせる。

父親アイヴァースはこのリードヴィルに教職を得たのだ。そこで、アリスはフランク・ダフェールドという鉱山技師と出会い、即結婚している。アリス20歳の時だ。

新郎のフランク・ダフィールドは一介の山師や鉱夫ではなく、地質学や鉱道の掘り方に通じたプロの技師だった。フランクは学校教師や鉱夫よりはるか多く稼いでいた。ただ、リードヴィルのような鉱山町では誰でも染まるようにギャンブル、ポーカーに嵌っていた。外に娯楽がないという事情があるにせよ、リードヴィルには何軒ものギャンブルサロンがあり、鉱夫たちは週ごとに支払われる給料を惜しげもなく賭けた。

フランクのギャンブル癖はアリスに飛び火した。最初、若いエネルギーにあふれるアリスは家でジーッと夫の帰りを待つことができず、フランクと一緒にギャンブルサロンに出向き、夫のポーカーの手際を彼の後ろで観ているだけだった。ギャンブルサロンは当然娼婦もいるし、若い女性が出入りするようなところではなかった。連日、夫に付き添うようにギャンブルサロンに通ううち、ポーカープレイヤーたちも彼女を受け入れ、無視するようになってきた。

そこでアリスは、それまで夫の後ろに立ち、夫のカードだけを見ていたのを、動きながら、他のプレイヤーの手も覗き、ゲーム全体を観察するようになった。そして、ポーカーのゲーム、賭け方、ハッタリの駆け引きを第三者的立場で学んだのだ。この時のギャンブル講座が、アリスを未来の偉大な?

ポーカープレイヤーに仕立て上げたと言われている。

-…つづく

2017-3-3

第1回:パール・ハート ~遅れてきた女性駅馬車強盗の生い立ち

この有名な写真は、アリゾナで駅馬車強盗を働き、マスコミの注目を一躍集め、時の人になった時のもので、アミダに被ったカウボーイハットと手にしたライフルは写真用にと

ゴシップ記者が用意したものだった。

カラミティー・ジェーンは"草原の女王"、ベラ・スターは"女ジェッシー・ジェイムス"、アリスはそのまま"ポーカー・アリス"と、まるで襲名披露のように渾名、公称が付いているが、このパール・ハート(Pearl

Hart)は"唯一の女性駅馬車強盗"というものだ。

パール・ハートは遅れてきたパイオニア・ウーマンだった。べラ・スター、ポーカー・アリス、カラミティー・ジェーンよりおよそ20年遅れた1871年(1870年という説もある)にパール・テイラーとして生まれている。場所はカナダのオンタリオ州、リンゼイで両親ともにフランス系だった。

1871年といえば、すでに西部開拓時代は終焉を迎え、残照だけが奥地に残っている時代だ。大陸横断鉄道は1869年に貫通していた。パールが西部辺境に身を投じなければならい理由はまったく見付からない。ただ、西部開拓の余熱に当てられたとしか言いようがない。

パール・ハートを特徴づけるのは、彼女の底抜けの快活さ、表情の豊かさ、それがはち切れんばかりに小さな体に収まっていたことだろう。成人しても、身長は157センチ、体重も48キロ程度だったと言うから、平均身長が今よりもかなり低かった当時においてもプッテットで、大人になっても少女に見られる得な体つきだった。もちろんそれに加えて、彼女が意識していないにしろ周囲を明るく照らす彼女の性格が加わり、とてもモテタようだ。

あまりにアウトゴーイングで天真爛漫すぎる性格を両親は心配したのか、パールを全寮制の女学校に入れている。ということは、両親はかなり裕福だったと言える。全寮制の寄宿女学校は今も昔も非常にお金がかかるところだ。

父親はフレデリック・ハートといい地元で尊敬されていた信心深い男で、リンゼイの町の中産階級と言ってよいだろう。両親の心配をよそに、パールは男友達をたくさん作り、取り巻まかれ、彼女の周りにはいつも追っかけグループがたむろしていた。パールはフェロモンを撒き散らす蛾のようなもので、彼女の周りにはいつもサカリが憑いた男どもが金魚の糞のように付き従っていた。

私の連れ合いの従妹で4回結婚した女性がいる。相手の男性はいずれも寄りによって、どうしようもない落伍者で、仕事はしないは、彼女に暴力を振るうは、アル中だったり、彼女のクレジットカードを限度ギリギリまで使い込み、個人破産宣言までしなければならくなったりしている。よくぞここまでダメ人間に惚れ込み結婚し、その後底が割れ、大騒動の末離婚し、それにも懲りずにまた同じようなタイプの男とくっ付くものだと呆れるばかりだ。私は、「ありゃ、社会奉仕のゴミ拾いだ」と言っているのだが…。人は男運が悪いと言うが、彼女の方に煽てに乗りやすく、外面の良さにばかり目が行く性向があるのは、メクラでなくても分かる。

パールも何時の頃からか、自分の魅力を意識し、媚を売ることを知り、それを活用し出した。いくら早熟だと言っても16歳で女学校を飛び出し、しがないバーテンダーのフレッド・ハートと同棲し始めたのだから、それ以前にも女学校の門限を破り、サロンバーなどを徘徊していたとみて間違いあるまい。パールはキュートなプッテットで男どもは彼女を両手で包むようにパールに惚れ込んだし、パールも16歳にして天性の妖婦的性格を発揮し始めていた。

このフレッド(フランクともベレットともウィリアムとも呼ばれている)は女タラシのギャンブラーで、しかもアル中だった。フレッドにとって浮かれた小娘を手玉に取るのは簡単なことだったろう。二人は駆け落ちするように一緒に棲み出した。途端にフレッドが豹変し、パールを殴り始め、アルコールが彼の短腹に輪を掛け、酒乱の様相を呈してきたのだった。

それでも、夫婦の間は外から分からないもので、パールは赤ん坊を産んでいる。それも一人ではなく二人も産んでいる。その時、パールの母親はオハイオ州に移住しており、再三、フレッドの元を抜け出し、乳飲み子を連れて母親のところに帰っている。

家庭で暴君的な男に限って、手の平を返すような優しさを見せるものだが、その都度フレッドはパールを迎えにオハイオの実家に出かけ、二人で新しい人生を切り拓こう、俺は生まれ変わる…と、パールを連れ戻している。そんな彼にほだされ、パールはフレッドに付き従い、一緒に帰っているのだ。

この期間、底抜けに明るかったパールの性格が分裂し始めた。フレッドと暮らすのは陰湿な暴君と寝起きを共にするようなもので、そうかといってどこにも逃げ場がなかった。こんな状況で、落ち込まない方が不思議なくらいだ。この間、パールは4、5回自殺を図っている。偶然から死に至る前に発見されたり、パール自身の若い生命力が自らの決断を覆させたりで、どうにか一命を取り止めている。だが、パールの持って生まれた陽気な明るさは彼女の体内から消え去ってしまった。

-…つづく

第2回:パール・ハート ~流れ流れてアリゾナ・フェニックスへ

2017-4-30

カルト・ケイト 西部女傑列伝5

カナダ生まれの気骨ある女傑 佐野による

西部史には時代が生んだヒーローやマスコミ、ダイム小説が創り上げた虚構の人物が、本物の英雄と渾然一体となって存在する。

ここに登場するのは、ダイム小説の諸説やセンセーショナルなマスコミとはまったく無縁だった闘士で、ただ、大牧場主の横暴から自分の小さな農園を守ろうと、憤然と立ち向かった女性、エラ・ワトソン、人呼んでカトル・ケイト(Cattle

Kate)である。

カトル・ケイトこそは西部の真の女傑と呼ぶに相応しいガッツと行動力を掛け値なしに持っていたと思う。そのために悲劇的な最後を遂げることになったのだが…。

今でもそうだが、大資本に立ち向かうのは大変なことだが、西部開拓時代は直接的な武力、暴力を伴ったので、自分の命を賭けなければならない行動だった。

広大な土地と資本を独占している牧畜男爵を大いに悩ませ、目の上のタンコブのような存在となったカトル・ケイトはカナダ、オンタリオ州でエレン・リディー・ワトソン(Ellen

"Ella" Liddy Watson)として生まれた。1860年の7月のことだ。父親はスコットランドのレクシャーに1836年に生まれたトマス・ルイス・ワトソン(Thomas

Lewis Watson)、母親はアイルランド、ドロモーレ生まれで、ワトソンより5歳若いフランシス・クローズ(Francis Close)だが、その当時としては珍しく"デキちゃった婚"で、彼が結婚したのは、カトル・ケイトが生まれた後だった。そんなところから、ワトソンがケイトの父親ではなく、乳飲み子を抱えたフランシスと結婚したとも言われている。

だが、実情は少々異なると思える。というのは、スコットランド生まれの父親はピューリタンで、母親はアイルランドの生粋のカトリック、この宗教の違いが二人の結婚を阻んでいたと考えるのが自然だろう。両方の家族は互いに異教徒との結婚に大反対したとしても驚くに当たらない。それが結婚を遅らせ、デキちゃった婚になったのだと思う。

ケイトを身篭った時、母親のフランシスは18歳にもなっていなかったし、ワトソンも22歳をようやく越えたばかりだった。当時のカナダの法律では、18歳になると、親の承諾なしに、本人の意思だけで結婚できることになっていたので、フランシスが18歳になるのを待って、婚姻届を出した…と想像する。

最近、ワトソン家の古い聖書が見つかり、そこの書き込みによると、ケイトは結婚まで母親の叔父、アンドリュー・クローズの元に預けられていたと判った。

このアウトローシリーズで混乱を避けるため、エレン・リンディー・ワトソンをカトル・ケイト(牛のケイト)と彼女の生涯を通して呼ぶことにしたが、もちろんカトル・ケイトは渾名で、リサーチャーによると、生前、彼女をカトル・ケイトと呼ぶことはなかったと言っている。家族や友人たちはフラニィーと呼んでいた。母親のニックネームもフラニィーだから、混乱するが、続々と生まれてくる妹、弟たちにとってはケイトは第二の母親的存在だったことだろう。

この夫婦の結びつきの強さは恒常でなく、しかもセッセと子造りに励みに励み、総計17人も子供を造っているのだ。

開拓者に無償の土地を与えるホーステッドシステムはリンカーン大統領が1862年に始め、土地の良し悪しに当たり外れがあるにしろ160エーカー(約65万㎡)内外の西部辺境の土地がタダで貰えた。それに呼応するように同様のシステムをヴィクトリア女王も打ち出し、属領だったカナダで始めたが、ワトソンの父親の時代には、安いお金で政府から借りる方式に変わっていた。

父親のワトソンはかなりの教養を持った人物で、子供たちの教育に熱心だった。もちろんド田舎のワンルームのカントリースクールへ通っていたのだが、そんな学校で学んだとはいえ、ケイトの読み書きの能力は高かった。生涯スコットランド・アクセントが抜けなかったのはスコットランド系の勤勉な両親に厳しく躾けられた結果だろう。

ケイトは骨太で大柄な娘だった。身長はおよそ175、6センチ、体重はその時で75、6キロあったと思われる。その大きな体の上に顎の張った大きい四角い顔が乗り、目は濃いブルーで髪は真っ直ぐな茶色だった。人の身体つきと人格は一致しないことも多く、筋肉マンの大男が意外と小心者だったり、か弱そうに見える小さな女性が意外な気骨を持っていたりするのだが、ケイトの場合は図体の大きさがそのまま彼女の気骨、性格を現していた。普段は優しく、思いやりに溢れていても、怒らせたら大変なことになると思わせるものがあった。

いつ頃からケイトに西部に対する憧憬が生まれ、乗馬を始めたのか分からないが、ケイトがカナダにいた時から、すでに優れた乗馬技術を身に付けていた。ケイトはいつも、跨って乗るオトコ式の鞍で馬を駆っていた。ベラ・スターのような女式の横乗りサドルは決して使わなかった。ケイトは14、5歳で、すでに男勝りの体格になり、家の中での仕事より、牧童たちと牛を追い回す表仕事を好んでいた。一方、ケイトは家事でも母親を助け、良くこなした。母親は続々と生まれてくる赤子の育児に忙しく、ケイトが台所を受け持っていた。辺境の開拓地に生きる者の、老若男女を問わず、タフネスぶりを見せ付けられる思いがする。

-…つづく カルト・ケイト 第2回

2017-6-2

Topへ

--------------------------------------------------------------------------------

ロングクルージング関係の話題は http://gby.sblo.jp/ まで

地中海クルーズ

愛艇 PING 906

52fのステイールケッチ

オランダ船籍で佐野と共同所有

地中海孤島めぐり シリーズ 全11回

地中海のマジョルカ島に置いていた愛艇ヨットのPING906による、共同

オーナーの佐野が書いた周航記です。あれから26-7年経ちます。

ユーロにスペインが加入したので、大分と変わったと思いますが日本

人にとっては地中海の孤島は珍しいと思い掲載いたしました。小生が

本船勤務中で乗っていないクルーズもあります。 以上服部

地中海孤島めぐり 1-11 佐野記述 OCSニュースに掲載

シイウダテラの港祭りに出くわした。漁船,通船等に地元のヨットクラブ

のヨットが加わり、汽笛、爆竹を鳴らし、狭い港内を回るだけのものだが、

船をもやってから飲めや歌えのフィエスタが始る。

1. メノルカ島の旅

今シーズンはなんとしても時間が足りなかった。二か月の予定だったの

が、ヨットのは陸上げ、船底の塗変えだけでたっぷり二週間とられ、どうに

か準備が整った時には余すところ一か月と幾日という状態だった。一体多

くのヨット乗りたちは楽天家であり、夢想家である。ヨットという日常性、

必要性ゼロの大人のおもちゃを買うために長年働き、いったん手に入れる

と、めっぽうかかる維持費を念出するために今まで以上に働かなければな

らす、従ってヨットに乗る時間はより少くなる。それでも来シーズンはどこ

そこへ行こう、未知の楽園へ行こうと夢見るり ヨットハーバーにこれ見よ

がしに並んでいる豪華ヨットの大半は年間二週間はどしか利用されていな

いと言ってよい。

マジョルカ、メノルカを8の字に回る計画を立てたが、意外な「楽園」を

メノルカに見出すことになった。昨年イタリアヘの行き帰りにマオンやメノ

ルカ最東端の島・アイレ島の灯台にお世話になったが、上陸はしなかった。

マジヨルカの東北・フレウ岬から直線で20マイルでメノルカの南西端・ダル

トウチの灯台に着く、港から港へでも28マイルと、しごく容易なコースである。

この、晴れた日なら対岸がくっきりと見てとれる距離の航海が、過去最悪

のものとなったのだ。マジョルカを出た時点で気圧1015ミリバール、西の風

が心地よく吹いていたのが、メノルカに近付くにつれて風が南西に変り、

次第に腰のある烈風に増長し出した。メノルカの灯台と並ぶころには、

立派なシケの様相を呈して来た。水路誌にも、シィウダデラの入口は見極

めにくいと書かれているが、カギの字型に深くくびれたその奥に港の玄関

口があり、折しも夕暮れ時で視界が悪いという条件が重なった。大きなうね

りが断崖(だんがい)にぷち当り、白く泡立ち、風が波頭を吹きちぎり、湾の

人口は柑梢 (るつぼ) と呼ぶにふさわしい状態だった。

ヨットで本当に危険なのは、大洋の真中で会うシケではなく、陸近くの場合

である。90パーセント以上の事故は海岸線で起きている。右岸にサン・ニコ

ラスの塔が形をなして来たと見ると、その下に100人ほどが、我々の苦闘の

様を観覧しているではないか。夕陽と荘大に砕ける披はドラマだが、そこへ

風と波に翻弄(ほんろう) されている小舟がさらに興を添えたということだろ

うか。急な角度をもった波に船体が持ち上げられると舵(かじ)もプロペラも空

中に出てしまい、操船が難しくなる。波の方は、紛れ込んで来たちっぼけな人

造物の意向にはお構いなく、ポイッと所構わず放り出す。次の波が襲って来る

以前に船を立て直そうとあがく。そんな光景を幾度となく繰り返す。80メートル

しかない湾口にさしかかると、ギヤラリーもゾロゾロ対岸ぶちを付き従う。ヨッ

トが岩にぷち当って沈むことを期待した面々は失望しただろうが、うねりの入

って来ない湾中央の岸壁に肪(もや)いをとった時、ギヤラリーの何人かが手

を惜してくれたことだ。

こうしてシィウダダラにメノルカの第一歩を踏んた。シィウダデラは細島い

湾の奥に位置する古い街だ。カルタゴの時代に造られたとする説が有力だが、

シャンマとかイアンノマと呼ばれ、最西端の町を意味したという。港街といって

も幅の狭い所で50メートル、広い所で100メートル、奥行きが1100メートルの、

一部に護岸工事を施しただけのものだ。水深も4メートルと浅く、大型船の入港

は出来ない。それだけに良く伸びた入江は美しい。南岸にヨットがぎっしり

並び、すぐその場がレストラン、カフェレリアのテラスになっている。色鮮や

かなパラソルや陽よけのテントがヨットと一体となり、いつか昔映画で見た

南仏の光景を作り出している。城壁と旧市街がのしかかるように迫る。

絵になる箱庭のような港だ。しかしシィウダデラは危ない港として知られ

ている。突然水位が大幅に変化するのだ。潮汐(ちょうせき) 差のほとん

どない地中海で急激に2メートルも海面が下り、そこに迫る船に大きなダメ

ージを与える。予想が全く立たず、原因も、海中にある流れと地形的なも

のではないかと言われているがはっきりしない。

シィウダデラの近郊には小さな入江が実に多い。サンタンデリア、ブランカ、

デゴジャドール、ブラネス、ブルー、フォルカノトといずれも透明な海水をた

たえ、俗化をのがれている湾がある。メノルカが、コスタブラバ、コスタデル

ソルや他のバレアレス諸島のように爆発的なまでのバカンスブームに見舞

われなかったのは、メノルキー(メノルカ人) の性格と決断によるものと思わ

れる。 チーズ、大理石、花崗岩(かこうがん)、レサークラフト等、観光に

頼らなくとも糧があるからだとも言われが、イビサ、マンョルカのように食物

の生量において絶対的な豊かさはない。メノルカは他の島々同様食の乏し

い鳥だったようだ。フロリダへの植民が1767年にすでに始っている。その後

南米、キューバだりではなく、アルジェリアやフランスへも移民団が送られる。

とりわけアルゼンチンのコルドバへの移住が多い。こうした集団での移民は

市民戦争後も続けられたが、少いとはいえ観光客が訪れるようになって初め

て打ち切られた。

島の人口の統計が明確になるのは1713年、第1次イギリス支配の時だが、

それ以前、13世紀に、ラモン・モンタネールが島をアラビア人から奪い返した

際には4万人のムーア人が住んでいたとある。この数字はあまりにも誇張され

たものであろうり それから300年経た1573年でさえ752軒の家しかなく1588

年でも1195家族が居住していたにすぎない。

多く見積っても一万人ほどだろうとと思われる。第一次イギリス統治の際、

ヘンリー・ニイールなる政務官が詳細な人口調査を行うが、その後1950年

までの200年間に倍に増えているだけである。そこに、島自休が食べさせて

いける口の数が決っていたと見るのが自然ではなかろうか。 長期にわたる

イギリスとフランスの支配、それに続くマジョルカから送られて来る私腹を肥

やすだけの為政者の群が、メノルカ人をすっかり排他的にしたとしても当然で

あろう。我々にとっては幸いなことに、メノルカは昔そのままの姿を見せ、

遺跡を自然と時の流れの中に置くことになったのだ。

2013-10-17

2. エスパルマドール

エスパルマドールと呼ばれる島がある。よほど詳しい地図を見てもインク

の染みにしか見えず、多くはフォルメンテーラ島と地続きのように描いてあ

るが、エスパルマドールは深さ2メートル、幅50メートルばかりの水路で隔て

られた独立した島である。その名の由来ははっきりしない。ローマ時代に

はすでにエスパルマドールと呼ばれ、見張りの塔が建てられていた。島の

形が鎌に似ているところから、エスパルマドール、すなわち、干し草を刈る

大きな鎌と呼ばれたとか、パルメーラがなまったものだとか言われる。

確かに、この平らな島の中央に実にみごとなヤシの木がそびえているが、

2000年も前から生きながらえていたわけではあるまい。

誰も居ない白い砂浜、あくまで澄んだ海の水、南洋の無人島にはロマン

をかきたてる何かがある。実際、この島の南西に口を開けた白い砂の湾を

目にするまでは、海がこれほど透明度を持ちうるものとは信じられなかった。

海底の砂模様が10メートル以上の水深を透して真近かに見え、群なす小魚

は空を飛ぷ。この湾の抄は簿桃色をしている希有のものだ。波打ち際にピ

ンクの帯がうねうね続く。薄桃色のビーチの秘密は貝による。波に砕かれ、

砂のように細かくなったピンク色の貝が、砂より軽いのであろうか、

白い砂浜を覆うように、柔らかいうねりを見せて縞模様を付ける。数年前、

プレイボーイ誌に、地中海で一番美しいビーチと紹介され、映画やグラビア

のロケに使われたが、未だに俗化をまぬがれている。島全体が一個人の所有

になるもので、ホテルやバーのたぐいはもちろん、渡し舟もなく、そこへ行く

にはヨットか漁舟をチャーターするしか方法がない。入江の入口の黒く長い

岩が防波堤の役割をなし、格好の投錨地となり、海図には古代からアンカー

のマークが付けられている。今も夏には豪華ヨットが錨を落す。

この鎌の形をした背の低い島は、一番高いところで24メートルしかなく、長い

辺が2700メートル、短い辺で1000メートル、歩いて一周するのに手頃な大きさ

である。およそ6000年前までは、イヒサ、フォルメンテーラと地続きであったと

見られ、水位の変化により一個の島となった。その時代の唯一の住人は、

いかにも原始をしのばせる黒いとかげである。この最古の島のオーナーは

PODARUISPITYUSENSISといういかめしい学名を頂き、

怪しげな艶を放ち、岩穴に群棲する。島の南西端、ローマ塔の近くに行き、

パンやソーセージの切れ端を置くと、10センチ、15センチばかりの黒っぽい

とかげが岩をすべるようにしてやって来る。 島にはもうひとつの名物がある。

死海のように異常に塩分濃度の高い池である。私有地につき立入りを禁ず

の立て看板を無視して島の中央に入り込むと、サッカー・グランドほどの

真平らな盆地に出くわす。地位が海と同じか幾分低いのであろう、

この窪地に入った海水が強烈な太陽の熱で凝縮し、さらに低いプールに

溜まる。エスパルマドールの死海は、灰色の細かい粘土とまざりあって、

身体がプカブカと浮く灰色の泥風呂となる。泥風呂は保温がよく、

身休を浮かせながら本を読んだりすると身休の芯まで暖まる。リュウマチ

に効果があり、肌がきれいになるという。

ホテルの乱立するイピサ、フォルメンテーラの間にこんな島が存在する。

エスパルマドール島の小さな死海湖

2013-10-19

3. カブレーラ島;

マジョルカ島とカブレラ島

海図を見ただけで島影が脳裏に浮ぶような島がある。入り組んだ海岸線、

切り立った岩、入江、点在する小さな岩。

チャートに印 (しる)された便宜的なマークが、島の美しさをすでに語りかけ

て来るのだ。 カブレーラ島をマジョルカの南東に発見した時、これは必ず美

しい島に違いないと確信させるものがあった。深い入江は錨(いかり)を入れ

るのこ最適だろうし、複稚な海岸線)は変化に富んでいることだろう。

カブレーラ島は軍の島である。従って、民間人は一人も住んでおらず、

立入りすら禁止されている。が、禁を犯してもそこへ行ってみようと思わせるも

のがチャートの中にあった。いざというという時には緊急避難として湾に投描(

とうびょう) すればよいという計算はあった。そして、その予想は当り、以後

五回も緊急避難を繰り返すことになった。パルマ・デ・マジョル

カからはカーポプランコを北に見て40マイルの航程である。セーリングヨットだ

と朝早く出て夕方に着く距離だ。

カブレーラの入江に入った時、ノルウェーのフィヨルドに迷い込んだかと思うほ

どだった。北に狭い水路を持ち、その両署は切り立ち、海へとずり落ちちて

いる。東側の岩山の上には中世の城が残っている。内湾に入ると周囲は緑

なす緩やかな傾斜をもつ山々で、懐が深く広い湖が開けている。左岸に渡し

舟用のコンクリートの桟橋があり、白く塗りたくった小屋が数軒あり、

そして教会と兵舎、これらの建築物はいずれも小さく、庭番の小屋のような

つつましさで建っている。

これほどの天然の良港はザラにあるものではない。中世の大型帆船も楽に入る

ことができるし、500トンクラスの船も収容できるであろう。おまけに、北に

開いた水路の前にあるコネヘーラ島があらゆるうねりを一手にうけて座っ

ているので、入江の中はいつも鏡のような水面を保っている。また、

中世にあっては、入口の狭さは湾の守りを容易にしたことだろう。この島は、

古来、海ゆく者の避難港として示されて来たが、長年にわたって海賊の島と

しての方が名か通っている。

現存するカブレーラの城は、海賊どもが′砦として築いたものである。そして、

現在も続いている密輸。.........................................

( 原文コピー不鮮明のため数行不明です)

裏をかく密輸に異常な情熱を燃やして来た。冒陳と伝統的ピカレスク、おまけ

に実益を伴う密輸はバレアレス島民にとってこたえられないスポーツたった。

60歳以上の漁師で密輸に関係したことのない者はいない極言する人もいる。

マジョルカのボス、ホアン・マルチ、イビザの主、マトウテス一家も密輸で財

をなした。

島の歴史に暗い影を落としているのはナポレオンの時代てある。この島に

9,000人の囚人が送られて来た。政治犯である。4年後、こ島を生きて去ること

ができた者は3600人だった。水と食料か絶対的に不足していたのだ。後に慰

霊の十人架を建てたが、未だに人骨が散在し、霊がさまよう。

カブレーラに上陸でき、島を一見て回ることができたのは偶然が作用して

いる。

湾に錨を入れ、静かな入江を、泳いで、いると、灰色の警備艇がやっ来た。

これで美しい島を観光する許可をひげずらの艇長より得た。取絹まりが一変

して歓待となる。島には30人の兵隊と伍長、大尉、グアルデアシィビル、海軍

士官、あひるが四羽、山羊が数頭、よく吠える犬一匹、描が二匹住んでいる

が、いずれも退屈し切っている。週一回、食糧・手紙を積んた小舟がマジョル

カかち来る。こんな島にもバルはある。当番の兵隊がバーテンダーになり、

映りの悪いテレビに精気のない顔向け、ただ兵役の終わる日を指折り数え

ている若者に極端に安い価格で酒を売っている。

海賊の住処であったった砦に登る途中、岸壁にくり抜かれた洞窟が二つ

あった。もともと、砲台として築かれたものたが、ナポレオン時代、累々たる

囚人の屍を そこへ放り込んだため近寄る人のいない無縁仏の墓地となり

、亡霊か住むようになった。カブレラ島滞在中数多くのオバケ談義をきかさ

れたことだ。孤島に少人数で生きることは人間を迷信深くさせるのだ。ここに

あったという巨万の富の伝説も。

カブレーラ鳥の夜に思いがけないドラマが待っていた。寝る前にひと泳ぎ

しようと跳び込んたところ、海面がバッと火の粉を散らしたように光り輝いた

のだ。キラキラと黄金の更紗 (さらさ) のようにまはたき、指の聞から砂金

がこばれるように、平泳ぎのひと掻(か)きひと掻きが水面に金の模様を作り

出すのだ。夜光虫のなせるワザである。この半透明な、チッポケなプランクト

ンが外からの刺激によって発光作業をし、夜のカブレーラを演出してくれた

のだ。汐の流れに乗ってこの湾に群棲したものだろうか、何度も目にした

夜光虫ではあるが、カブレーラで見たものほと異常な発生を知らない。水か

ら上った身体をも黄金色の光で包み、宇宙人にさせる。

カナレーラ島を訪れるには、10マノルばかり隔たったマジョルカ島の岬サ

リーナスの漁師に頼むのが良いだろう。この近くの島めぐりを用立ててくれる。

マストから見たPING906

2013-10-19

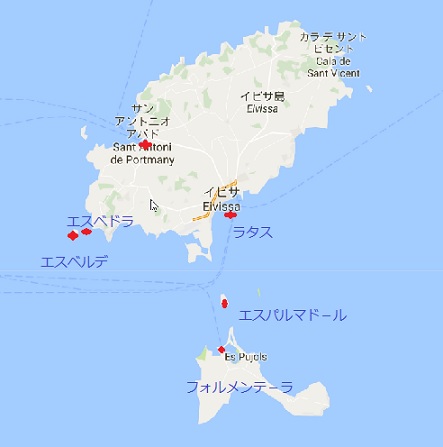

4. ラタス島

イビサは約50の島からなる。と言えば奇妙に聞こえるかもしれないが、

実際には島と呼ぶに足りない海面から申し訳程度に顔を出している岩を

数えてのことである。スペイン式の海図では、ご丁字なことに、四六時中

波に洗われている岩にも、アオルカードス鳥、カレゴレ島、ムラダ島、

マルビナス島等、仰々しくも立派な名を与えている。それらの小鳥や岩の

中には、その形をそのまま名前にしているものも多い。いわく、レロング島

(丸島)、エスボンハ島(スポンジ島)、ラタス鳥(ねずみ鳥)等である。小鳥

群は、いずれも格好の漁場をイビサ島民に提供して来た。金持ちは島を

買い取り、自分のパラダイスを作ろうとした。フリオ・イグレシアスもイビサ

北東にあるタゴマゴ鳥を自分のものにしようとした。抜け目のない観光業者

は、小島に歓楽の別天地を作ろうとした。イビサの港から南西に一キロぱ

かり下った所に、フィゲレタスという新市街がある。そこから三キロに渡って、

島で一書長いデンポッサビーチが始る。そのフィゲレタスとデンポッサビー

チの境目の沖に、トーチカのような、コンクリートむき出しの構築物に覆わ

れた島がある。ラタスふと呼ばれる岩で、ねずみがうずくまっている姿に似

ているところにその名が由来する。しかし、現在、島の形はコンクリートに

よってすっかり変えられ、ねずみを連想することは難しい。イビサ本島から

は、四〇〇メートルぱかりの、浅くて海草の多い静かな水路で隔てられた、

長さ204メートル、幅122メートルのこのラタス島に、大娯楽センターを築こ

うとした輯光開発会社があらわれ、鳥の形を変えてしまったのである。

今から二〇年以上も前の、スペインでカジノが公総されるはるか前のことで

ある。カジノ、レストラン、ナイトクラブ、ディスコを合せた壮大なプランで、

内湾に描(いかり)を下した豪華客船のような別天地を造ろうというアイデ

アだった。泳ぎの達者な者なら容易に渡れる距離だが、イルミネーション

をたくさんつけたミシシッピー川のリバーポートの小型版を二四時間無料

で運行させよう、内装は思いきり妻華にしてモンテカルロをここに再現しよ

うと話は進み、地元財界も出資を決め、認可が下りると同時に工事が始っ

た。まず、桟橋を作り、荷役に備えた。すべて機材、資材、労働力を小舟

で渡すという大きなハンディにもかかわらず、工事はむしろ異常ともいえる

スピードで進み、基礎も終え、骨組みもでき上った.オープニングの日取り

やショーの顔ぶれまで取りざたされた。当時の「ディアリオ・ヂ・イピサ」

(地元新聞)は熱っぽく伝えている。が、そのころから、スペインお決りの

汚職が表面化し、工事は開始したのと同じ勢いでバタリと停止し、

多くのスキャンダルとむき出しのコンクリートの外容だけが残った。

誰もが自己の利と他の非を語り、真相はわからない。正式に下りてい

たはずの工事の認可まで、いつの間にか取り消されてしまった。

毎年残骸を取り壊す話が出るが、エ事の責任の所在もlまっきりせず、

イビサ市にそんな資金もなく、そのままの姿で風化を持っている。

島の名ラタスはもはやねずみ形を表さなくなってしまったが、

皮肉なことに本物のねずみが住み出した。莫大な量の資材を運んだ

艀(はしけ)や、島に住んだ工事人夫達によってもたらさせたものだろ

うか。成長しても五センチぐらいにしかならない超小型のねずみが

、人気 (ひとけ) のなくなって久しい岩にチッポケな草木の根を食べな

がら、壮大なカジノ宮殿の残骸に人間の愚かさを笑うように、住んでいる。

ラタス島

2013-10-19

5. イビザ北西部の島々

イビサがヒッピーの島として有名になりだしたのは1960年代になって

からのことである。60年代後半には、観光ブームに乗ってホテルが急

造され、太陽の海岸やマジョルカ島に見られる現象がここにも出現した。

しかし、観光ブームが訪れる以前のイビサはバレアレス諸島の中でも

最も貧しい島で、メノルカ島が持つチーズや干しイチジク等の農産移出

物も、大理石、レザークラフトもなく、マジョルカ島のような広大な耕地も

なかった。農家の二、三男坊は島を離れるしか、一軒の農家を守る遭

がなかったと思われる。この、水の足りないやせた土地で生きることの

できる人間の数は、かなり限られたものであったのだろう。移民団が組

まれ、こんな小さな島としては大掛りな植民が南米へと行われた。南米

各地にイビザ語を話す村が残された。

観光は島の村々の様相をすっかり変えてしまった。現在イビサ島で二

番目に大きな街サン・アントニオは、かつては懐の深い大きな湾に面した

漁村であった。ある老漁師はそこをイビサで一番美しい入江と呼んだが、

今その美しさを知るためには湾に立ち並んだホテル群を網膜から消さな

くてはならない。沿岸で漁をするための小舟を入れるカセタと呼ばれるほ

ったて小屋が未だに歎軒あるが、サン・アントニオ一番の繁華街も、つい

20年前まではカセタの並ぶひなびた漁村だった。街に近いカセタは二〇〇万、

三〇〇万ペセタというバカ高徳で売られている。もともとなんの公式的権利

も書類もなしに島民が波打際に建てた舟のガレージに、今は巨大な船外

機を付けたスピードポートが収っている。 サン・アントェオでは、夕陽は

沖合いの灯台のある島へ落ちる。コネヘーラ島である。イビサ周辺にあ

る鳥の中では大きな方に属し、ひょうたん型をしている.ひようたんの長

い方で二二〇〇メートルあり、ひょうたんのくぴれた部分には舟を寄せる

ことができる。小さなプールのような舟着き場も、灯台守りのためにある。

この島は、もともと隣りのボスケ島を通じてイビサ本土と陸続きであったが

、水位の変化で二つの島に分れてサン・アントニオの西の防波堤を形作

ることになった。一万年以上前のことである。その際、二つの島に残ったの

がうさぎであるというが、にわかには信じ難い。名前が示すとおりコネホ、

小型の野うさぎはいるが、一万年以上も前に分れたにしてはイビサ本土

のものと酷似し過ぎている。

土地の人は、コネヘーラのうさぎの方が肉は固いがはるかに美味いと言う。

しかし、これは食性によるもので、種によるものではあるまい。五〇メートル

ぱかりの水路を挟んでうさぎが行き来するものかどうか、好き者が放ったも

のか、灯台守りが飼っていたのが野生化したものなのか想像するだけである。

島に上陸すると、その名に恥じないほどのうさぎのフンである。二種類の

灌木(かんばく)がうさぎに格好の食料と巣を提供している。コネヘーラへは

数回上陸したが、うさぎを目にすることはできなかった。まだ新しいフンが、

ぱらまかれた散弾銃の薬莢(やっきょう) の間に見られ、コネヘーラのコネ

ホの繁殖力の強さを知るばかりだった。

隣のボスケ島には、その名が示すような森はない。イビサ本島のど-チ

、カラコンタからは手の届くような距離にある。

これらの二つの島からさらに五キロメートルほどのところに、プレダ諸島

と呼ばれる一群の島がある。このコネヘーラとプレダの間が、一年を通じ

て薫の漁場で、ハガツオ、カツオ、サバ、アジを、素朴な仕掛けで釣り上げ

ることができる。島の人間は、骨っぽい根付きの小魚を好む。小舟を岩場

に寄せ、水深二、三メートルに糸を垂れると、それらの小魚が面白いよう

に掛る。竿(さお)もリールもなしの手釣りである。イソカサゴの類で市場で

も高値を呼ぷ。これをイビサ人は、ニンニクをたっぷっ利かせ、野菜と一緒

に煮込む。

サンアントニオの北西にあるマルガリータ島は、島の真ん中がトンネルの

ような空洞になった奇観を見せてくれる。

水深が十分にあるので、10メートル以上の舟でも、そこをくぐり抜けることが

できる。

これらの島々を巡り、小さな入江に立ち寄るには、サンアントニオは便利

なところである。古い木造船に、100年以上の老婆舟もあるが、ベンチをし

っらえて数多くの路線を運航している。イビザ一周遊覚コースから、フォル

メンテーラ島一日コース、近くの入江、カラコンタ、カラバッサ、カラサラー

ダへのピストン輸送フェリーまで、2-3週間はまたたくまに過ぎてしまうはど

バラエティに富んでいる。スペイン本土のデーニアからサン・アントニオまで、

わずか三時間のフェリーもある。

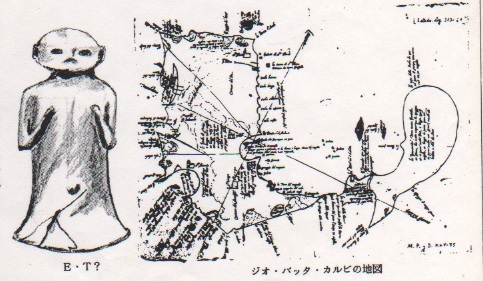

この地図は、一五五五年にイタリア人技師ジオ・バッタ・カルビ が、スペ

イン王の命を受けて 作製したものである。北西に大きな口を開けている

のがサン・アントニオ。湾の入口をふさぐように、黒いシミが二つあるのが

コネヘーラ島とボスケ島である。

一九〇九年、ドン・フアン・トウールの家で発見された泥人形。カルタゴ

前期のものと思われる。全長二五センチ、どこかE・Tに似ている.

2013-10-20

6. サルジニア・アシナラ島

アシナラ島の監獄

地中海の島々は、時代の列強の力関係によって属する国を何度も変えて

来た。一個の島だけで強力な政府、国家を作り上げることができず、スペイ

ン、アラブ、イタリア、ノルマン、トルコ、フランス等の支配を一方的に受けて

来た。

島民は反権力的な自治地下組織を作り上げた。シチリアのマフィア、コルシ

カ島出身者で固めたフランスの地下組織ユニオン・コルソ等は、隠然たるカ

を持って現在に至っている。スペインの島々でも、カナリア諸島、バレアレス

諸島に小さな自警団的組織が見られた。フランコ時代、グアルディア・シビル

が立ち入ることのできない山村が幾つもあった。

村で起った事件は村の組織が処分した。そして、よそ者に対しては厳しく沈

黙を守ったものである。

サルジニア島は大きな島である。四国よりははるかに大きく、九山川には

少し足りないこの島も多くの征服者を迎え

入れたが、アラゴンもこの地を長く支配した。アラゴン人は鳥の北西にアル

ジェロという城を築き、そこを本拠とした。この地方では、未だに中世のカ

タラン語(もちろん、四〇〇年の長期にはサルド語やイタリア誇の影響を

受けて変って来たであろうが) が話されている。

バルセロナの大寺院前広場で毎日曜日に見ることのできるサルダーナ

という輪舞がある。日本の盆輌りに似ていな

くもないが、手や身体の動きは少く、足で軽妙にステップを踏みつつ円を

描く輌りだ。このサルダーナは、アラゴン人がサルジニアから持ち帰った

ものだ。原形を北サルジニアの漁村で見た。同じ円舞ではあるがエネル

ギッシュな激しいもので、‥美しく着飾った村の娘達は一曲終るごとに大

きく肩で息をし、純白のブラウスは汗でベットリ背に胸にまつわり付いて

いた。

アルジェロは城壁が海にまで迫って港を囲んでいる落ち着いた街であ

る。アラゴン人が去った後、小さな漁港としてその命を保って来たが

、観光ブームと時を合せるかのように、近くのカッチャ岬に世界でも有数

の大鍾乳洞(しょうにゅうどう) が発見された。切り立った崖(がけ)が陸

から近寄ることを拒んでいたので、アルジェロから瀬渡し舟で訪れるほか

はなかった。今では、六五〇段もの急な階段のぼれば陸路でも行くこと

ができるようになった。海面と同じ水位の洞穴なので小舟をこぎ入れるこ

とができる。広大なものであるが、それでも、まだほんの一部しか開発され

ていないという。鍾乳洞は摩力を持つ。一歩足を踏み入れると空気の冷た

さに打たれ、外界での色と光の観念が通じなくなり、音も極度に鋭敏に震え

る。グロッテ・デ・ネットゥノと呼ばれている。

アルジェロの街だけではないが、北サルジりアはスキューバダイビングの

盛んなところだ。潜水がレジャー・スポーツ化する何十年も前から、サルジ

り・アの漁師といえば半数は潜水夫で、海綿とサンゴとを採取していた。滞

桃色をしたものから血のようなものまで、サンゴを売る店が多い。国内用、

輸出用ともに、サンゴ市場を牛耳っているのはマフィアである。

サルジl一アの北西の端にアシナラという特異な島がある。100年程前

まで、この為に半農半漁の島民が親世代にもわたって住んでいた。しかし、

アシナラ島民はサルジニア本島の北端の土地を与えられ、強制的に移住

させられた。彼らはステインティーノという漁村を作った。時の政府はアシナ

ラ島を監獄島にした。アシナラは、サルジニアとは一キロメートルぱかりしか

隅っておらず、しかも、水路の中間にはローマ塔を持つビアナ岩がある。絶

海の孤島の脱獄不可能な収容所というわけではない。もともと天候のよい

この島にサナトリウムを作ったものらしいが、刑務所の役割の方が大きく

なり、今ではただの刑務所ではなく、特別隔離の必要のある重刑者のみを

収容するイタリア全土に名を残すマフィアの幹部、イタリア赤軍がここに収

容されている。 この島は囚人だけのものではない。世界で唯一と言われる

白い野性のロバが生息するのだ。白いロバなら殊更珍しいものではないが、

アシナラ島のロバは白子(albino)なのだ。白子は弱体で生殖能力も劣ると

されているのは人間の場合と同様だが、それがこの島で繁殖した。アシナ

ラ鳥への上陸は許されないが、白いロバを見るだけなら問題はないだろうと、

コバルト色のリアレ湾深く舟を進めて描(いかり)を入れ、望遠鏡で白いロバ

を探す。かつては村の共同基地だったと思われる、傾斜地に幾十本の十字

架が突き出た一帯に、十数頭の白子ロバが見えた。同時に、サイレンの音

とともに武装した警備艇がやって来て、半ば強制連行の様子だ。すでに機関

銃を腰だめに構えた警備隊の緊張した表情から推察するに、やはりアシナ

ラ島は白子のロバの島ではなく、特別監獄島としての役割が大きいようである。

逆に、一般人を拒否することによって白子のロバは安穏と生き延びることが

できたのだろう。白子のロバにとって、現在の状態の方がはるかに幸せに違い

ない。 ステインティーノ村で、老婆が印刷の悪い白いロバの絵葉書を売っ

ていた。

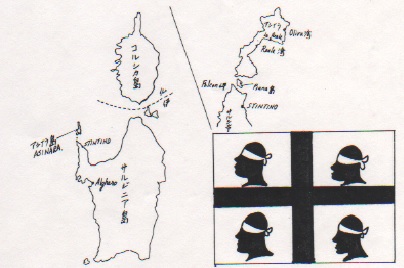

サルデイニアの旗

それにしても奇妙な旗である。これは鉢巻ではない。目隠しされた奴練を

表している。

アラブ支配下に大量に連れ去られ、奴隷として売られたサルド人の悲勅を

語るものである。コルシカの放は目隠し奴練が一人だけのデザインである。

2013-10-21

7. エスベドラ島

エスべドラは、イビサヘフェリーボートで渡る人なら誰でも目にする

島だ。政府観光省でくれるパンフレットやガイドブックの類いにも必ず

登場する、実に姿・形のよい島だ。遠くから、霞を打ち抜き天を突くよ

うにそびえている碓姿を見ることができる。また、イビサを去るときに

は、最後まで丹を見送るかのように、西陽を受けて朱色に染った岩

肌を見せてくれる。

空気の透明さと孤高の雄姿は距離感を失わせる。カラドールと呼

ばれるイビサ本土の入江からエスベドラを目にしたとき、この崇高な

岩まで泳いで行こうとしたものである。この、眼前に迫っている島が三

キロメートル以上離れていることを実感するには、実際に小舟でそこ

へ行くまで待つほかなかった。岩山があまり急峻にそびえているので、

カラドールからでさえ眼前に迫り、いましものしかかって来るように見

えるのだ。

エスパルマドールが異常に平たい島なら、こちらは平地部分など全

くない三八二メートルの岩そのものだ。ちょう

どアルブスの山の頂きの部分だけ切り取って海に浮かべた、と言えば

当っているだろうか。この名、ベドラは、ローマ時代には監視役を意味

する言葉だった。確かに、地中海に点在するローマの見張塔に似ている。

上陸するのに適当な入江はない。波と風の方向を見ながら岩場に小

舟を妨(もや)うしかない。夏は、カラドール

に面した島の北側がイビサ本島に守られて、うねりが入って来ない日が

多い。岩にたどり着くと、四〇〇メートルの岩壁がそのまま切り立ってい

る。ロッククライミングの装備を必要とせずに登れるルートがひとつだけ

あるという。

この、遠くからながめている方が無難な島へ、復活祭が過ぎて海に春

の穏やかさが訪れる頃になるとイビサ島民、イビセンコが、ラウーと呼ば

れる的り丹を仕立ててやって来る。カモメの卵を獲りに来るのだ。

およそ世界中どこにでも見られるカモメの仲間ではあるが、産卵場所

は非常に限られており、切り立った海辺の岩場を好む。日本で産卵する

カモメはおらず、ウミネコが唯一のものである。エスベドラで卵を産むカモメ

はセグロカモメと呼ばれ、何千、何万と群棲して巣を作り、ここで雛(ひな)を

かえす。そして、イビセンコにとってはちょっとした冒険をはらんだ食料採取

の場を与えることになる。ワラで編んだ長い肩ヒモの付いたバスケットを背

に岩山を登り降りし、卯を集めるのだ。卵は鶏のものと同じかやや大きめで

、暗灰色のまだら横様を持つ。ひとつの巣に二個か三個産み付け、成鳥と

なるには四年かかる。卵の味は、焼いても生で飲んでも味が濃く、旨い。白

身はとろみが強く、ゼリー状に近い。中国では、カモメの卵の白身を乾燥

させ繊維糊として使用しているし、輸出もしている。

屋外で飼われた鶏の新鮮な卵も、本来このような風味を持っていたのかも

しれない。岩登りに良けた者は、五〇〇個から集める。

エスベドラのカモメには、人間以外にももうひとつの敵がいる。トビが、やは

りこの島で産卵するのだ。日本で言うオジロトビで、わが子に与えるため、

かえったばかりのカモメのひなを鋭い爪で持ち去るのだ。

人もいた。野生の山羊が生息していたのだ。誰が連れて来たものか、岩山

で、水と緑の極端に少い自然に、山羊は適応し、野生化した。

小舟を操り根付きの稚魚を獲る年老いた漁師がまだ子供の噴、仙人が住

んでいたという。エトス山の聖人のように、星い年月を唱てて時折幾人かが

住み着き、死に、離れたに違いない。

おそらく、山羊は、そんな聖人・仙人が何百年か前に連れて束たものたろ

う。いずれにせよ、最後の仙人が死に、島は無人島になり、山羊だけが残

った。市民戦争のときに}けずいぶん乱獲もしたらしいが、山羊はまた繁殖

し、ゴムの吸着盤でできたよう蹄(ひずめ)を生かして急な岩山や灌木(かん

ばく) に登っているさまを見ることができた。が、特別な種でもなく、

単に野生化したというだけの小型の山羊は、一五年前にあっけなく絶滅し

てしまった。

土地の者はとかくよそ者に罪を着せたがる。いわく、自分たちが年に一匹

、二匹獲っているうちはよかったが、シプシーや南米人か・果て、銃て何匹も、

とても一度に食べきれないないほどとってしまった。と。

本当の原因を知ることはできないであろう。が、山羊は食が荒い。食の悪

さが生命力の強さにもつながるが、草木を根こそぎ食べてしまう食の悪さが

緑を駆逐し、まるで自らの首を締めるように絶滅したと思われる。いずれに

せよ、もはや仙人の姿も、山羊の影も鳥に見ることはできない。

少し気取ってバレアレス三大景観を挙げれば、そのひとつにカラドールか

ら見た夕書時のエスベドラを数えたい。

カラドールの西側の岩の中腹に、土地の古老が粗末な板茸(ぷ)きのレスト

ランを開いている。近くで獲れた魚を鉄板て焼いて食わせるだけが身上で

ある。テラスがエスベドラを目にしながら西に開けているので、夕陽を見る

のに理想的な場所となっている。とりわけ秋の夕陽が美しい。黄土色の岩

肌が、真紅に紅紫にラベンダー色に、そして茄子色に変わる。真横から低

い角度で血のような光を放つ太陽は、エスベドラに環い陰影を与え海を火

の鏡にする。太陽と海とエスヘトドラが演出する自然の豪奢なパノラマを見

ることができる。

2013-10-22

8. イビザ島 サン・ミゲル村

スペインで最も美しい村

イビサ本島を孤島めぐりで取り上げるのは、どうにもタイトルにふさわ

しくないし、第一紙面が狭過ぎる。このことを承知の上でイビザをしかも

内陸にある村サン・ミゲルを語る。 ... 1行不明 .......

から二〇年も経ったことだろうか。この平地の少い島は常に飢えていた。

「食」を求めて、島民は南米へ、スペイン本土へと流れて行った。イビサ

の孤島時代のことである。週一便の定期船が生活に必要最少限のもの

と手紙を運んで来る以外に、外界とのつながりはなかった。

逆に、イビサに流れ込んで来た一団があった。第二次世界大戦後

ナチスが数十人、フランコの黙認という庇護(ひご)を受けて住み着いた。

その後50年代から60年代にかけて、ヒッピーたちがイビザに理想郷を

見て。イビセンコと同じ自給自足近い生活を初めた。

一体このイビサ人・イビセンコは自分自身の生活様式に対して非常に

保守的だが排他的ではなく、客を迎えてもてなすことが好きで、従って

上手である。ナチスもヒッピーも同じように受け入れ、現在のように膨大

な数の観光客が押し寄せるようになっても自分たちの生活を変えようと

しない。隣りにプール、テニスコート付きの豪邸が建ち、イビサファツショ

ンに身を固めた外国人が高級車を乗り付け、彼らがマリファナ、ヘロイン

のらんちきパーティーに明け暮れしていても、イビセンコは二〇〇~三〇

〇年前に建てられた電気も水道もない家に住み、麦ワラ帽子をかぷり、

祖父母と同じ格好で野良仕事に精を出している。

イビサの農家は、食と住に関して、未だにほぼ完べきな自給自足生活を

している。自分の畑でとれた麦を粉にひき、何世代もその家に伝わる得体

の知れないイーストを混ぜ、小型のイーグルのような石のオーブンでバン

を焼く。これを灰を払い落して薄めに切って食べると、歯ごたえがあり、香

ばしいさとかすかな酸味が口内に広がる。各々の家で微妙に風味が異な

る。

壮麓な構築物を建てる財力はこの為になかったし、豪農も現れなかった。

島にある建物といえば、村々のちっぽけな教会と古い農家である。

サン・ラファエル、サン・アントニオ、サンタ・エウラリアの教会はそれぞれ

に美しく、つつましやかに島の情景を作り出す。

そして農家であるが、いずれも初めて建てられた年月がはっきりしない

程古く、不ぞろいの石を根気よく積み上げて粘土で固め、その上へ石灰

を塗りたくる。建増しを繰り返しているので、部屋割りは複雑になって来る。

何代にもわたって白石灰を塗り込んでいるので家全体が柔らかい曲線で

覆われ、石造りの家に見られがちな直線的冷たさはどこにもない。天井の

梁(はり)には、鉄のように硬くて、しかもサビないサピーナと呼ばれる木を

使っている。屋根はかすかに傾斜した平屋根で、水抜きのパイプが地下の

水槽でつながっている。屋根で集めた雨水を飲料水として使用するための

もので、シスチルナと呼ばれる。水の少い地方にごく一般的に‥見られる

やり方である。

家の中は時い。六〇センチから一メートルはあろうかと思われる璧が外界

の著さを遮断し、冬場の湿気を防ぐ。

イビサの古い農家を特徴付けているのは、安から数歩離れて位置するバ

ン焼き窯である。まるで若い女性の乳房の

ように半球形が柔らかく天を突く。

未だに失われていない生活 (1行文字がかすれて不明です)

中心に小ぢんまりとした教会があるだけのこの村が、

スペインで最も美しい村のひとつとしてアメリカのリ-ダーズ・ダイジェスト社

に選ばれ、紹介された。イビサの港から21キロぱかり北にあるサン.ミゲル

である。建築家や設計士がいたわけでなし、百姓が自らの必要に従って自

らの手で石を棲んだ家々が、宇宙的な感覚をふんだんに持っているのは

当然のことかもしれない。

サン・テグジュペリが育ったように、砂漠が美しいのはオアシスがあるか

らだとすれば、イビサの農家の美しさは、その家に未だにカステイジャーノ

を話すことのできない、イビセンコ (イビサ語)しか分らない老婆が昔と同

じように生括しているからだといえる。この美しさは、実際に機能することを

やめたときには、崩れ去る性質のものなのだ。

毎週木曜日に、このサン・ミゲルで民族舞踊のショーが開かれる。あでや

かな海岸にばかり集る繊光客を少しでも村に呼ばうという村人の発案だろう

か、、ショーと呼ぶにはあまりにも素朴な見世物を披露している。単網なリズ

ムに合せて、男が跳び回りながら足を前に上げ、女は自分の持つ金銀すべ

てを身に付け、指にも通常二四個の金の指輪を飾り、チョコチョコ歩くだけ

の求婚の踊りである

イビサ出身の詩人マリア-ノ・ビジャンゴメスはサン・ミゲルをこううたう。

白熱の太陽に小さな休止、

静かさと緑と青は

喜びにも似て、

サンミゲルでは

静止した静寂と

大地への瞑想がある。

2013-10-24

9. プニョン・デ・イファク

この奇妙な名前を持つ岩山はプーニョ・デ・イファチとも呼ばれ、スペイン

本土と低い塩田地帯でつながる小さな岬である。

私事になるが、初めて海上からプニョン・デ・イファクを目にした時、時化

(しけ)の後で強いうねりが残り、うっすらと水線にかすむ影が雲なのか島

なのか判別できなかった。

マジョルカ島からジブラルタルに向う途中、カポ・デ・ガタ近くでちょっと

した嵐に出くわした。地中海は鏡のよぅだ湖のようなものだと聞かされて

いたが、11月終りごろの地中海は一時間ごとに風向きが変り、三角波

が立ち、それが時として荒た。ヨットがロマンを誘うのは、あくまでも順風

(Gentle Breeze)がセールに柔かい風をはらんだときである。

真正面から向い風を受け、へさきを波に突っ込み、潮はデッキをザブ

ザブ洗う、しかも地中海での波とうねりの波長が短いせいか、やたらに

落着きのない揺れ方をするヨットの上にあっては、ただ耐えるだけが唯一

の航法となる。三日ほど陸を見ていなかったし、ぬれと寒さと凍れ、

船酔いで意気消沈の体で、さっばり距離のかせげない向い風の航路を

変え、もう一度北上してカルタヘナかアリカンテなどの大きな港に逃げ

込むことにした。

セーリングヨットにしろ、補助エンジンを積んではいる。向い風の時や出入港

の時など、エンジンの助けなしでは、狭い港内で操船して上手に接岸するのは

難しい。にもかかわらず、セーリング派は、エンジンを不可解なもの、余計なも

のとしている。エンジンの方でも不信の念に復讐(ふくしゆう)するかの

ように、エンジンが一番必要なころ合いを見計らって、ストライキを打つ。

エンストである。この偶然があまりにも多く重なるので、エンジン本体に

なんらかの意志が働いているとしか思えぬほどだ。

水平線に見えたプニョ・デ・イファクに入港しようと決めてから15時間以上か

かった。エンジンさえ動いてくれれば三時間で着く距離を、弱い向い風の中、

ジグザグに角度を付けて登って行った。夜明けとともに岩陰を確認し、一日い

っぱいプニョ・デ・イファクの岩肌が様々な色に変るのを見ながら、ノラリ

ノラリと近付いて行った。周囲が時灰色のモヤに包まれても、その岩山

だけはまさに沈まんとする夕陽に映え、緑青を帯びて銅板に強い光を当

てたようにに鈍く反射していた。

入港できたのは真暗闇(やみ) になってからだった。この岩山はジブラル

タルに似ている。ヨットハーバーは岩山の陰にあり、地中海や冬の強風レバ

ンテに対して安全な避難所となっている。

一日、船の指針の役を果してくれた岩山に登ることにした。プニョン・デ・イ

ファクは、そそり立った標高328メートルの石の塊で、ロッククライミングの練

習場としても名が通っている。その年にも五人が墜落死しているが、比較的

安全なルートもある。なんの目的で作ったものか、山の中腹に人ひとりがやっ

と通れるトンネルが掘られ、内側から海側の絶壁へ出られる

ようになっているのだ。そのルートを利用すれば、特別な装備なしに一時間

程で頂上に着くことができる。畳二枚ばかりの平たい石があるだけだ。北側

にマライラ岬、ナオ岬がせり出し、手前に緩やかに湾をなすフステーラとレバ

ンテのビーチが見える。南方にはボンバルド岬、陸側はペルエア山脈が迫っ

ている。アルテアの村が美しい白壁とローズ色の屋根を見せている。奇観を

呈しているのは、ベルニア山脈がアルテアへずり落ちている急斜面だ。その

灰色の岩にへばり付くように幾百もの白い別荘(当時プール付きで1000万

円台の価格)が建っているのだ。まるで仙人の巣のように。人間の所作を受

け付けないこのプニョ・デ・イファクとは対照的に、ベルエアは人間の挑戦を

受け入れた岩山である。

カルペの町はプニョン・デ.イファクを売り物にして観光客を集め出した。

うねうねと伸びる海岸遊歩道もできた。元来裕福な人々のリゾート地であっ

たから、全体が広々としている。おまけに、最悪の例ざだとカルペの人々は

言うのだが ー ペニドルムが山を越えた隣にある。あんな町にはしたくない

という強い意志が働いているのだろうか、カルペは小さな田舎町の良さをふ

んだんに残している。

毎水曜日に開かれる青物市場は、近くの農夫が泥の付いた野菜をそのま

ま並べて売っていて楽しいし、魚の朝市は漁船が入港して荷揚げを終える

夕方八時ごろから始る。バラエティーには乏しいが、ともかく新鮮だ。カツオ

もキロ150ペセタというバカ安値で売られる。魚市場の周囲には海産物レス

トランが並ぶ。

アルテアもひなびた漁村の面影を残す美しい町だ。傾斜地に作られた古い

町で、スペインの町の別に漏れず、中央の高台に教会がある。そこまで行く

と、眼Fにローズ色の屋根が積み重り、対岸にはプニョン・デ・イファクがそ

びえ立ち、海面にその姿を落とし、一層大きく見える。ペルニア山の上まで

車で登ることもできる。

岩陰のヨットハーバーに妨(もや) ったことがいかに幸運であったかを三

、四日後に知ることになった。初冬の地中海独自の猛烈な東風レバンテが

二日間吹き荒れたのだ。

一般に、地中海は風向きが変りやすく、風のカによる波やうねりは大きく成

長はしないのだが、この二日間に及ぷ烈風は地中海にしては異常な波高

を持ったうねりを作り出した。両隣のヨットハーバーが危いというので、カッ

パを着込み、セイフティーハーネスを付け、カルペ・ヨットハーバーのスタッ

フと一緒にバセテ港に駆け付けた。港を見下す崖(がけ)の上に着いた時

、目にした光景に震えが来た。狭い港内は狂瀾(きょうらん)のるつぼと化し

、続々と押し寄せる大波は披頚を風に引きちぎられながら防波堤を乗り越

え、紡いのロープが切れた船が岸壁や他のヨット、ポートにぷつかり合う。

しやれたクラブハウスも、屋根から潮に洗われ、崩壊を待つぱかりだ。沈

んだヨットが三隻、マストを水上へ突き出し、揺れている。豪華なモーター

ボートが打ち上げられ、破れた船底をさらしている。修羅場とはこんな状態

のことを言うのだろう。

人間のカ、構築物はちっぽけなものだ。泡立つ港内を、なすすべもなく、

ただ泣きながら見ている人が数人いた。

帰り道、沸き立つ海面の向ぅに、我々のヨットを守ってくれたプニョン・

デ・イファクが水墨画のようにそびえていた。

2013-10-25

10. フォルメンテーラ島

大きい島が イビザ島

下の三角の島がフォルメンテーラ島

フォルメンテーラは‥清楚(せいそ) な島だ。山もなく、緩やかな

坂があり、そこを登りつめると、崖(がけ) がそのまま海へとズリ落

ちて終る。餅(もち) を引き伸ばしたように中央が細くて長い。騒音

に満ちたイピサの港から四〇分程でサピーナの港に着く。この島に

は飛行場がなく、旅客の足はすべてこの赤く塗りたくったフェリーに

よるか、自分の小舟によるしかない。サピーナの港では、ホテル差回

しの小型バスやトラックがフェリーボートから吐き出され、バカンスの

客を待ち受けている。その間の三〇分間だけ、小さな港はにぎわい

を取り戻す。

フォルメンテーラは自転車で回るにはもってこいの大きさだ。きつい

登りもなく、港から一番速くに位置する灯台まで一五キロ足らずだし、

小さな村を通って潮風が汗をぬぐうに任せながらペダルを踏むのは

心地よいものだ。

島には塩田がある。イチジクが採れる。羊が飼われているがほか

には何もない。強烈な太陽の熟を利用した塩田も、あまりにも手間が

かかるので企業として成り立たなくなってしまった。ここで育てられた

羊は、毛は荒いがかえって春や秋口に着るにはちょうどよい。老婆が、

大きなへラに釘を何十本も打ち付けたものに羊毛を載せ、もう一枚の

へラでしごく。そして、指というより手の平全休で糸をよる。ケバの多い

太い毛糸に仕上る。それを染めるには化学染料を使わないため、ど

うしても中間色の柔かい色調になる。出来上ったセーターは目の荒い

ザックリとしたもので、配色がどこかフォルメンテーラの自然とマッチし

ていて実に美しい。手編みのセーターはサン・フランシスコの村が中心

である。島を訪れた人々はこの素朴なセーターにファッション性を見出

し、買い求め始めた。しかし、もとはと言えば老婆が孫のために、夏は

木陰で、冬は陽当りのよいテラスで縮んだものである。観光客全部へ

行き渡る程の生産性はない。今はニュージーランドの羊毛を中国や

台湾で織らせたものが大半である。

広々とした砂浜はイジエクスにある。長い砂州が北へ伸び、エスパル

マドールへあと一歩というところで切れている。イジエクスは二つの海を

持つので、東風が吹いて東岸が荒れても西側は鏡のような水面を保って

いるし、逆の場合もある。砂丘を越えるだけで常に静かな海が約束され

ている珍しい場所である。夏になるとヨットがどっとばかりにこの長い砂浜

の中へ描 (いかり)を下す。最大級の妻華帆船「ジェシカ」や「アメリカ」、

アラブの石油成金のヘリポート付のヨットが並ぷ。

ハリウッドのプロデューサーや監督が美女に囲まれてデッキに寝そべれ

ば、若者はウィンドサーフィンに興じる。夜には舟と砂浜でパーティーが

始る。イピサのディスコ主催のビ-チパーティーや美人コンテストなどが

開かれる。

島に古くから住む外国人は、イジュタスの喧嘩 (けんそう)を苦々しく

思っている。今はもう頭が白く、あるいは薄くなって来たヒッピーやビ-ト

ニックジエネレーションの芸術家たちである。イギリスの高名な彫刻家、

7メリカのビ-トジェネレーションの申し子、フランスの売れない画家、

インド哲学に凝ったジャスドラマーが、サン・フェランのベベのバーへ集

って来る。彼らは観光客やイジエクス人種をプラスチック人種と呼び、

軽蔑する。自分たちが見付けた避難所を荒らされた怒りを持っているの

だ。そして、この島も終りだ、別天地を見付けて引っ越さなくてはと嘆く。

突端にあるフォルメンテーラの灯台は、四〇マイルも届く強い光を放っ

ている。灯台守はバコといい、生枠の島民ではない。ヨーロッパ、アジア

を放浪してこの島にたどり着き、暮し始めた。何年かして灯台守の資格

を取り、岬の灯台に住むようになった。ニワトリを飼い、畑を耕し、火を

ともす。五人の子の父となった今ではここを動くつもりはない。フォルメ

ンテーラ島民もバコを受け入れたのだろうか、電気の配線、器具の修理、

ポンプやパイプの補修に至るまで彼のところへ持ち込み、頼むようにな

った。バコも、時間の許す限り小さなバイクを取ってどこにでも出掛け、

頼まれた仕事をこなす。観光に縁のない貧しい島民は、卵や干しイチ

ジク、アーモンド等でバコの労をねぎらう。この島にたどり着いたのは一

つの天啓であったと語る。そのすぐ横で遊ぷ子供たちは、なまれりの強い

イピサ語を兄弟同士で話している。バコにはよく分らない。こいつら、

フォルメンテーラ人だな一と優しい目で我が子を見る。

島を出る若者が相次ぐ中で、島に生きる彼のよ、ユな存在が島を

一層美しいものにしているのだろう。

2013-10-25

11. ドラゴネーラ

何という名前を付けたものだろう。竜でも住んでいるなら完ぺき

だが、この為には灯台守と変種のとかげが住むだけだ。

ドラゴ、ネーラはマジョルカの南西に位置し、バルセロナからフェリ

ーでマジョルカ島へ渡るときに灰白色の岩肌を見せる細島い島だ

.マジョルカ本島とは浅い瀬で切り離されてはいるか、本島のサン

テルモから見ると眼前に黒々と横たわり、孤島というよりも、むしろ

半島である。

国王や大続領が毎年バカンスを過すアンドレッチから、ヨットで二、

三時間程の距離でドラゴネーラに投錨(とうびょう)できるが、この島

には適当な湾や入江はなく、灯台守専用の舟着き場があるだけだ。

錨(いかり)を舟の後ろから入れ、へさきから肪(もや) い、ロープを

コンクリートのちっぽけな桟橋に取ってどうにか小舟を固定させるが、

とても安全なやり方とは言えない。横風やうねりを受ければ、いとも

簡単に岩に乗り上げるに違いない.しかし、そうして島に渡るしか

方法がないのだ。島には二つの灯台がある。島の南端と中程の

最高位点にあって、互いの盲点を補うように、四〇マイルという強力

な光速距離を持つ光を放っている.

天然の良好プエルト・7ンドレッチからカポ・デ・サ・モラを回り、

カラ・アントニオを渡ってサン・テルモ湾に至るまでは、ビレ・ネ一降

ろしのミストラルにつかまりさえしなければ、実に美しいリラックス

した航海だ。サン・テルモ湾も、近年開けて来たこは言え、真夏で

も砂浜が人でごった返すということはない。

地元の漁師の小舟が幾隻も湾の北側に紡い、緩やかなリズムで

揺れている。ドラゴネーラが防波堤の役目をしている のだ.

サン・テルモの漁師はドラゴネーラの恩草をはかにも受りている。ド

ラゴ・ネーラとマジョルカ本島の南西岸は、ちようどジョウロ型の海域

を作り、そのジョウロの出口に当る部分が極端に浅くなっているが、

そこが絶好の漁場となっている。とりわけ南西の風か吹くとジョウロ

に水が集り、走るように流れる。時折、ベタルポートや泳いでいる人

が流される。

ドラゴ、ネーラからの眺めは素晴らしい 。マジョルカの切り立った

北西岸と、複雑なな海岸線を持つ南西岸の両方を見ることができる。

こんな絶景を持つ島に目を付けたのが、例によって観光開発会社で

ある。この島を、前の持ち主フアンフレッチャスからバメッサなる会社

が、一九七四年に三億ペセタで買い取った。二年後、アンドレッチ町

議会は、ポメッサのバカンスビレッジ建設計画に許可を与えた。そして、

本島との間に橋を掛ける計画まで持ち上った。

しかし、ドラゴネーラ古来のとかげがこの島の俗化を救うことになった。

昔むかしの大昔、第四紀にはマジョルカやメノルカにも生息していたとさ

れている変種のとかげ、カタランではサルジュンタネスとして知られてい

る爬虫類(はちゅうるい) がドラゴネーラだけに生き残っていたのだ。

生態学者や自然主義者たちが、島の生態系を壊すものとして、ドラゴ

ネーラの観光開発に反対運動を始めた.しかし、地元の利権者と政治の

結付きのせいか、マジョルカ島講会でも開発案は認められた。一九七八

年のことである。

反対派はあきらめず、法廷闘争を続けた。ている。最高裁は今年の二月

にやっと、バレ7レスの自然主義者たちにとっては歴史的な判決を下した

.ドラゴ・ネーラの宅地化は一切切禁止となったのだ.そして、一三年にも

及ぷドラゴ、ネーラ争議に終止符を打つ要因になったとかげは、岩から岩

へと滑るように走りまわっている。

ドラゴネーラへは遊覧船も出ている。アンドレッチから海岸の絶景そ眺め

、ドラゴ・ネーラを回って岩に上陸もできる。全長五キロメートル、幅800メ

ートルもある.長いさつま芋のような形の島である。灯台のある頂まで、

かなりの急斜面を三〇分程登る。騒動の主は、素人目にはイビサやエス

パルマドールのものと区別を付けにくい。ドラゴネーラの名も、ドラゴンに

少しばかり似ていなくもない変種のとかげから来ているが、中国流の竜と

結び付けるにはかなりの想像力を要する。

ドラゴネーラに上陸し、島を見て回り、いざ舟を出そうとしたが、なんと

しても錨が昇らない。竜が錨を飲み込んだかのように岩のすき間にガ

ッチリと食い込んでしまったのだ。勇を鼓して海に潜り、錨の頚にロー

ブを結び付ける。そして、ロープを強力なウインチで巻き上げ、やっと

錨を回収し、サンテルモの入江で静かな一夜を過したことだ。

興味本位に島に近付こうとしたり上陸しようとすると、時々しっぺ返しを

食うものである。以後ドラゴ、ネーラは外から眺めるだけにしている。

2013-10-26

地中海孤島めぐり 1ー11 を終わって

スペインはペセタを使用していた時代から、現在はEUに加盟し

ユーロになりました。小生はユーロになってからは欧州には行っ

ていないので、スペインもこの時代とは随分と変わった思います。

現在ではバレアレス諸島にあるイビザやフォルメンテーラの専

用サイトもあるのを知りました。日本では大分と認知されてきた

ようです。

でもスペインは物や食事が安かったから、にぎやかだった面

もありますので、ユーロと同じ物価では観光客も減少したのでは

と懸念しています。今となれば古き良き時代のバレアレス諸島の

お話ですので、なじみのあった方には懐かしく感じられた方もおら

れたと思います。

これらのシリーズに掲載された文には1行抜けている部分があ

りました。原稿をコピーで保存してあったものをOCRで読み文章

を立ち上げたものです。他にも不備があったと思います。記述者

の佐野に聞いて判明いたしましたものは。今後修正して参ります。

お読みいただきありがとうございました

著作権は佐野とOCSニュースに属します。

2013-10-30

追補

日本人のスペインに対する常識をスペイン人(バルセロナ在住)

に聞いてただす番組をやっていました

日本の代表的なスペインイメージ

1. 闘牛 闘牛場は閉鎖されて興行していない、モールに改造

されているところあり

2. フラメンコ アンダルシア地方の地域文化

3. シェスタ EUに入って以来、競争激化で昼寝している時間はない

4. パエジャ お祭りや特別なときにに食べる食物で日常では食べない

5. 思い出せません スイマセン

6. サクラダファミリア 行かないで眺めるのだそうです。

何と言っても一番に行きたいところはイビザ島です

ユーロ高で北欧の観光客が激減しているのかと、

思いきやあのクラブのハチャメチ文化が世界的な

ブランドに成長していたのです。

2013-12-31

第1回:白い島“イビサ”との出会い 【新連載スタート】 イビザ物語 佐野

更新日2017/12/21 著作権は「のらり」 と 佐野に属します

イビサ島はイベリア半島の東、地中海に浮かぶバレアレス諸島のなかで最も西に位置し、したがってスペイン本土に一番近い島だ。近いと言っても、私が住んでいた当時、バルセローナから船でゆうに8時間はかかる地中海に置き忘れられたような島だった。私自身、そこに移り住むことになるまで、マジョルカ島、メノルカ島の名は耳にしていたが、イビサという名すら聴いたこともなかった。

イビサで二十代後半から三十代にかけての十余年を過ごすことになったのは、島の風土が私に合っていたこともあるが、“イビセンコ”と呼ばれるイビサ島民が私を受け入れてくれたからだと思う。いくら島の天候が温暖で、いつも海を眺めることができる崖の上のアパートという条件が整っていたとしても、それだけではお腹も精神も同時に満たされるものではない。 私にとっては、イビセンコあってのイビサだった。

一体、イビセンコは外からの客は広く受け入れるが、自分自身の生活を変えようとしない、不思議な寛容性を持っている。

イビサで2週間も過ごした者なら、誰しも一生イビサを忘れることができなくなる。第一次世界大戦前のパリを知った者が、生涯心の中にパリ祭を持ち続けたように、イビサが取り憑くのだ。イビサに辿り着くまで、私はバックパッカーの群れに身を投じ、ヨーロッパだけでなく、中近東、北アフリカ、中南米を渡り歩いてきた。

そのような長旅は常に緊張を強いるものだ。心底から疲れ、そして病むのだ。そして、無感動、無感覚、無責任に陥る。もう何を見ても、どこへ行っても同じことだとなり、自分の懐具合だけが問題になるのだ。それでも、旅先で出会った同族たちから、どこそこは食べ物が安いだけでなく、マリファナも容易に手に入る、そこに溜まっている北ヨーロッパの女性と、至極簡単にイイナカになれるなどと、根も葉もない情報を耳にすると、やおらその地へ足を運ぶのだ。

バックパッカーはそれ自体が一つの中毒で、一度その群れに身を投じたら、一箇所に腰を落ち着け、居座ることができなくなるのだ。ここにしばらく居座ろうと決めても、10日もすると腰が浮いてくるのだ。もちろん、中にはその地に伴侶を見い出し、溺れ、沈没するヤツもいないではない。

イビサだけではないが、当時のスペイン、独裁者フランコがまだ生きていた時代、西欧の歴史の流れから取り残されたような状態が続いていたスペインは、政治的意識さえ持たなければ、天国だった。物価の安さ、食べ物が日本人の口に合う上、激安だったし、ワインときてはミネラルウォーターより安かった。スウェーデンで夏場の3ヵ月だけ働ける臨時労働許可証を発行していたが、そこで皿洗いや皿引きのアルバイトをすれば、そのお金で後の9ヵ月をスペインで暮らすことができた時代だった。

おまけに、セニョリータたちと片言以下の怪しげなスペイン語を操ってオトモダチにたやすくなれた。彼女たちはたいてい好奇心大盛な16、7歳で、針が落ちても大笑いする年頃だった。そして自然の成り行きだが、最初グループでワイワイやっていたのが、じき特定の相手とだけ会うようになり、ノヴィオ、ノヴィア(軽い意味での求婚者)と呼び合うようになり、そのまま結婚に進むのだ。そんな例は珍しくなく、私が個人的に知っているだけでも十指でも足りないほどだから、全体、どれだけ多くのバックパッカーがセニョリータと一緒になったことやら見当もつかない。

私自身、セニョリータたちとの集団デート的なカフェテリア集会に何度か顔を出したこともあり、その中に気を引かれたセニョリータも出てきた。だが、私はかなり重症のバックパッカー中毒になっていたので、スペインを後にして、南米に向かったのだった。1年ほど南米を徘徊しただろうか、マドリッドで旧友たち、バックパックを背から降ろし、セニョリータと結婚し定住した仲間に会い、ヒッピーの島イビサのことを耳にしたのだった。

初めてイビサを訪れたのは観光シーズンが終わった11月ではなかったかと思う。定期船はバルセローナから週2便あるだけだった。しかも乗客は映画館のように並んだ座席にポツリポツリと頭を覗かせているだけで、20人といなかった。半公営のトランスメディトラニアン海運は、政府から離島援助金がなければ、とても定期船を運航できなかっただろう。

船は朝早く、滑りこむように古代ローマ時代から良港として知られたイビサの港に入る。

小高い丘に張り付く白く塗りたくった家、そして城砦が出迎えてくれる。

格安飛行機が飛び交う今となっては適わぬことだが、イビサを訪れるなら連絡船で行くことだ。船は夜本土、バルセローナを出航し、明け方にイビサの港に入る。スペイン観光省がイビサ島をイスラ・ブランカ(白い島)と名付けたように、小高い丘に白い家並みが天辺の城砦へと重なり、積み上げられている光景を左手に見ながら、静かに港にすべり込むのだ。何十回にもなるだろうか、この光景を観ているのだが、このイビサへのアプローチと入港時の風景はその都度感動させられる。

私が開いていたカフェテリアはちょっとした崖の上にあり、東に港を守る中世の城郭を頂く丘があり、南から西は地中海が広がり、フォルメンテーラ島の低い島影を水平線に望むことができた。夕陽はデンボッサ海岸に落ちていく。

この界隈は“ロスモリーノス”と呼ばれ、崖っぷちにある私のカフェテリアへ来るには、短いトンネルを潜らなければならない。イビサの町から私のカフェテリアまで1キロもあるかないかの距離なのだが、このトンネルを越すと世界が一変する。一挙に見晴らしが開け、緩やかな坂道が海岸へとつながり、別世界が広がるのだった。

カフェテリアを“カサ・デ・バンブー”(竹の家)と名付け、ブドウ棚と大きなイチジクの木、白壁にブーゲンビリアを這わせ、数本の椰子の木がつくる木陰に5卓ばかりのテーブルをかなりの間隔を置き、夏場だけの浜の家、カフェテリアをやっていたのだ。眼下に広がる地中海というロケーションが良かったし、俄か庭師としては草花も良く育て、北欧、ドイツ、イギリスの人たちがこれぞ地中海の島とイメージする観光ポスターになってもおかしくないカフェテラスを造り上げたのだった。

第2回:ヴィッキー その1

更新日2018/01/11

毎朝、カフェテーラ(エクスプレッソ・マシン)のスイッチを入れ、蒸気圧が高まるまで、前夜の後片付けといっても、賄いを手伝ってもらっているカルメンおばさんが洗い物をしてくれているのだが、食器を所定の戸棚に入れ、ワイングラスを逆さに吊るすハンガーに引っ掛け、夜露に濡れたテーブルを拭くくらいのことだが、そうこうしている内にカフェテーラの温度が上がり、エクスプレッソコーヒーを通すに充分な蒸気圧になる。

一杯目のコーヒーはいつものことながら、自分のために淹れる。コーヒー豆はコロンビアのものだが、旧市街のメルカード・ヴィエッホ(旧市場)の外輪に間口3、4メートル、奥行き6、7メートルほどのコーヒー豆をローストしている店と呼ぶべきか、ロースト町工場と呼ぶべきか、看板も商品の展示もなく、通りすがりの人は、そこでコーヒーを売っているとは全く気が付かないだろう、そんな店で買ってくる。

と言っても、特にそのコーヒー焙煎店を選んだわけではなく、そこ一軒しかなかったから、そこで買うより他なかったのだが…。焙煎コーヒー屋は“カフェ・イビサ”と名乗っており、書品名も“カフェ・イビサ”だった。程良く煎ったコーヒー豆のように焦げ茶色の禿げ頭をした、年齢40と80の間、言ってみれば、年齢不詳のオヤジさんが豆を煎っており、そこで週に3回ほどコーヒーを仕入れてくるのだ。

そこのコーヒーが何より香ばしいのは、朝煎ったコーヒー豆をその日のうちに売り切り、翌日に持ち越さないからだ。そこのオヤジさんの能書きによれば、必ず混じっている虫食いビーンズ、未熟なビーンズなどを丁寧に取り除くのが肝心だそうで、そんな豆が1個でも混じると、その回にローストする何キロかが全部ダメになるとゴタクを並べていたものだ。

運良く、そこでコーヒーを買うことができたなら、と言うのは、特に夏場はすぐに売り切れになるからだ。それはその日の朝にローストしたものであることは請合ってもよい。売り切れになることが分かり切っているのだから、もう1回ローストマシンを回し、焙煎コーヒーを倍にすればよさそうなものだが、オヤジさんは夏も冬も決まり切った量しかローストせず、売り切ったら店を閉めるという、何十年も続けてきた遣り方を変えようとしないのだ。私は年季の入ったコーヒー缶(2キロほど入るだろうか)を持参し、まだ暖かい煎りたての豆を2キロ量り売りで買うことにしていた。

店を開ける前、マグカップに入れたコーヒーを片手に、テラスから海を眺めるのが習慣になっていた。セマナ・サンタ(聖週間=イースター)が過ぎたばかりの、まだ春先のことだったし、夜ふかしの島では当然朝も遅く、朝陽がすっかり海面から顔を出す8時、9時がイビサの一番静かな時間帯だった。

カサ・デ・バンブー(竹の家)と名付けたカフェテリアの前からちいさな入江を望む。

この湾は握りこぶしほどのゴロタ石の海岸なので、地元の人しか来ない。

避暑客は砂浜の方へ流れていく。[Photo by Koba]

その朝は、いつもと違った。

女性の嬌声が海面に響き渡り、反射して20メートルほどある崖の上のカフェまで届いてきたのだ。

一体、女性はどうして海と戯れるとき、ああまで自然なのだろう。そこには気取りもなければ、恥ずかしさもなく、大海原と朝陽の接点に若さにはちきれんばかりの肉体を晒していた。3人の裸の女性が、まだ冷たい海に飛び込み、「ケ、フリオ!

ペロ、アグア・エスタ・ムイビエン!」(ウヒャ、冷たい! でも、海の水は素晴らしい!)とか「さあ、早く一挙に飛び込め!」と叫び、誰もいない小さな入り江を彼女たちだけで占有していた。

ボッチチェリのヴィーナスの誕生が大きな貝に乗って海から現れたところを描いたのは正しいな…と思いながら、海と戯れる3人の素っ裸の女性を観るともなく見ていた。水から上がった彼女らは素っ裸のまま、肉体を誇るでも、羞じるでもなく、薄っすらと焼けた肌が海の水をはじくに任せていた。彼女らがディスコの朝帰りなのは明白だった。多分に酔い、家に帰り寝る前にひと泳ぎとしゃれたのだろう。

イビサに住み始めた当初、素っ裸オンパレードに度肝を抜かれたものだが、何事もすぐに慣れてしまうものだ。第一、裸といっても、プレイボーイ誌から抜け出たような女性は極々マレで、孫連れの爺さん、婆さん、中年太りの何段腹を抱え、巨大ではあるが、ヘソまで届く垂れたオッパイのドイツや北欧のオバサンらが大半で、むしろそんな体は見たくない、隠して貰いたいというのが本音に近い。白魚か人魚のようなティーンエージャーにお目にかかるのことなど滅多にないのだ。

そんなことを考えるともなく3人の女性を観ていたのだろう、そのうちの一人が、「サーノ、何を真面目な顔をして観ているの? こっちに来て一緒に泳ごうよ」と、私の名前を呼んだのだ。声の主はヴィッキーという名のカタラン娘で、私のカフェテリアの常連だった。

ヴィッキーはすべて丸というか、球で構成された顔、体の持ち主だ。顔も真ん丸、ほっぺも丸く、両方の乳房は大きなドンブリを伏せたような半球で、お腹もお尻も丸くはちきれそうだ。西欧人の顔にはいつも騙される。顔が小さく、ホッソリとしていても、イザ裸になると、高い位置にあるウエストからグイと横に張り出すような圧倒的な腰の大きさに驚かされるのだ。ヴィッキーも小さな丸顔だけを見たら可憐な乙女と見間違えることだろう。

彼女たちの自然な美しさは裸の時だけのものだ。一度、街の市場でヴィッキーと出会ったことがある。ソフトトーンの色合いのブラウスにインドものの緩やかなスカート姿だったが、まるで小太りのチンコロ姉ちゃん風だったのにショックを受けたことだ。

ルーベンス(Rubens)が描く存在感のある豊満な体は、現代の感覚でいえば大変なデブだ。『三美神』や『パリスの審判』で描かれた女性たちにどのような衣装を着せたところで、とてつもなく格好が悪く、とてもファッショナブルには見えないだろう。しかし、裸の女性、しかも海辺で戯れる女性には自然な野生動物の美しさがあるのだ。

-…つづく

ヴィッツキ- その2

更新日2018/01/18

ヴィッキーがこっちに来いと盛んに手振りで誘うのを、私はコーヒーのマグカップを乾杯でもするように持ち上げ、行くとも行かぬとも取れる、しかし、お前たちをシカと観たぞと挨拶した。こんな時、相手が素っ裸であっても、目を逸らしてはならない。近くで対面するときにも相手の顔を見つめることだ…という教訓を私はすでに学んでいた。スペイン人やイタリア人、フランス人の男性は臆面もなく爪先から頭の天辺まで舐めまわし、視姦すような視線を走らせるが、私はとてもそんな境地には至っていなかったし、100年経ってもそんなあからさまな視線を送ることはできないだろう。と言っても、私が裸の女性たちを目の当たりにしていつも平静でいられたわけではない。まだ20代の後半だった私は、いたずらに浮世を離れた仙人であろうとしていのだ。今思えばよくよく爺むさいことをしていたものだと思うのだが…。

スペイン人のウエイターたちやイビサに出稼ぎに来ているスペイン本土の連中が、毎週のように違う女性をまるで生まれてからのイイナズケのように可愛がり、セックスに励み、次の週にはまた別の女性と同じことをしているのを、心底では羨ましく思っていたのだが…。彼らによれば、雌鶏は毎週次々とチャーターフライトで供給されるから、それを味わわない法はない、ということになるのだ。

小さいながら自分のカフェテリアを持ち、連接したアパートに住むという私の環境は、彼らから見れば、女性を次々とモノにできる理想的な条件が整っているのに、そんなこともしない、できない私に、「お前はアホか、インポか、オカマか、お前のアパートは修道院だな」と、私に面と向かって言うのだった。

我がテラスの下のニンフたちは、そんなゲスなことに全く頓着がなく、裸の身体も化粧を落とした素顔と同じことだくらいにしか思っていないようだった。

ロスモリーノスの岩場だらけの海岸にもヌーディストがちらほら

私が街に買出しに出かけようとしていたところ、庭の玉砂利を踏む音がしてヴィッキーだけが、他の二人の女性はシャワーを浴びにでも帰ったのだろうか、一人だけで入ってきた。低い塀を回してあるし、観音開きの低いゲイトは閉めてあり、閉店中のサインを出してあったのだが、外からゲイト越しに手を回せばロックとさえ呼べないフックを外すことができるのだ。私がコーヒーのマグカップを持ち上げ、崖下の三美神に挨拶したのを、ヴィッキーはコーヒーを飲みに来いと、私が誘ったものと受け取ったのだ。

ヴィッキーは自分がこの『カサ・デ・バンブー(竹の家)』の常連であり、私とも懇意にしていると自認していたので、大抵のことは何をしても許されると思い込んでいたのだ。このような店で働いたことがなく、突然イビサに住み着くために始めた自分のカフェテリアの経験しかなかった私は、たとえ常連の客であっても、店と客の間に距離を置き、一線を敷くことの大切さを知らなかったのだ。これはかなり高い授業料を払って毎年のように学ばされた教訓だった。

ヴィッキーはシーズン初めのまだ小麦色に焼ける前の素肌を晒してカウンターに陣取った。腰に申し訳程度に巻いたタオルは下半身を隠すためではなく、3脚ばかり並べた高いスツールに張ってあるラフなワラ紐が尻に当たり、多少痛いのと尻にワラ紐のマークが付くのを防ぐためだ。

ヴィッキーはどこもかしこも丸で構成されていると書いたが、目だけは小さな半月型で、よほどの近眼なのだろう、目を細めてモノを見据える癖があり、それが三白眼になった。笑うと目がなくなるほど細くなり、一本の線になり、しかもよく笑った。彼女の顔を正面から見つめるとき、人は誰しも能面に対したような気持ちになるだろう。笑っていても細くなり隠れた目の奥が笑っていないからだ。

何かが足りないと分かったのは、ヴィッキーが店に来るようになってから2、3週間も経ってからだった。眉毛がほとんどないのだ。本来相当毛深いタイプと見受けたが、眉が剃り落としたようにきれいさっぱりないのだ。かなり後になってから、ヴィッキー自身の口から、彼女がカタルーニア州立(国立か)劇場でアンティゴネー(*1)の主役を演じたときに剃り落としたと聞いた。

また唇が異常に薄く、上唇などは全く持ち合わせていないかのようなのだ。それでも口を閉じている間はまだいいのだが、一旦口を開き声を出したら、アンティゴネーも何もあったものではなく、タバコとアルコール焼けしたガラガラの低い声が飛び出してくるのだ。髪は白っぽい金髪に染めていたが、頭皮近くの地毛が2、3センチ麻色なのが見て取れた。

セマナ・サンタ(復活祭*2)が終わったばかりの頃だから、まだ海水は冷たく、日向にいればどうにか裸で日光浴ができる気温にはなっていたが、カフェのカウンターは夏の暑い直射日光を避けるため、庇が大きく張り出し、心地よい日陰をかもしだす造りになっており、この季節では肌寒い場所だった。思い切り膨らませた風船のようなヴィッキーの肌も寒さで粟立っていた。

私がエクスプレッソマシンで濃いコーヒーを落としカップに注ぐと、ヴィッキーは、「ここはチョット寒いから、コニャックを垂らしてよ」と催促した。コーヒーにコニャックを少量注いだものをカラヒージョ(carajillo)と呼び、スペインでは食後のコーヒーはカラヒージョと決めている人が多い。だが、朝はカフェ・コン・レチェ(café

con leche)、すなわちミルクコーヒーをとるのが普通で、朝っぱらからカラヒージョをキコシメスのは余程の酒好きのオヤジだけだ。

彼女がアル中気味だとは知っていたが、若さにまかせた夏場のパーティー騒ぎに付きもののマリファナとワイン程度の中毒で、冬場になれば自然ドンチャン騒ぎのパーティーもなくなり酒気も抜ける、季節的なアル中だと思っていた。

ヴィッキーはカラヒージョをもう一杯お替りし、このまま居座られるのを危惧していた私を尻目に早々と引き上げてくれたのだった。ツケで飲み食いするのは当然と言わんばかりに、「後で払いにくるからね、ツケといて」と捨てセリフを残して50メートルばかり階段を登ったところに彼女たちが借りているアパートに帰って行ったのだ。

店開きをした当初、私のカフェには隣組のように、近くにアパートを持っているドイツ人、イギリス人、北欧人、それにアパートこそ持ってはいないが、毎年判で押したように同じユニットを借り、ヴァカンスを過ごすスペイン本土の人たちだけが客だった。大雑把に言って、50パーセントがドイツ人、北欧人、20~30パーセントがイギリス人、残りがスペイン人だったろうか。彼らはイビサ島の云わば常連で、もう何十年もヴァカンスはイビサと決めてかかっているの人たちだった。

ヴィッキーのようにイビサで働いている(彼女は靴屋の店員をしていた)女性は珍しい客だった。ドイツ人たちの外国人がアパートから降りてきて、日光浴をし、ヒト泳ぎした後で、私のカフェに立ち寄るのだが、老若男女タオル以外何も持たないイデタチなので、当然現金を身につけておらず、彼らにはツケで利用してもらっていた。彼らは週に一度は「あまり溜めると悪いから」などと言いながらきちんと支払いに来てくれた。

ツケは彼らにとってとても便利なやり方で、第一現金を持ち歩かなくてもよいうえ、その上毎回置いていくチップも節約できるのだ。夏場の忙しい時期に来てもらっていたウェイトレスや洗い場にとってチップは馬鹿にできない収入なのだが、それが激減することになる。きちんと毎週ツケを支払ってくれる常連は有難い存在だったが、ツケは両刃の刃物であることを知らされることになる。

-…つづく

*1:ギリシャ神話、テーベ王オイディプスの娘。盲目の父王を世話しつつ諸国を放浪し、父の死後、叔父クレオン王の命に背いて反逆者として戦死した兄ポリュネイケスの死体が晒しものになり、国法よりも神々の掟を守り、兄弟への愛から王命に背き埋葬したため、洞窟に閉じ込められて自殺した。ソフォクレス作の同名の悲劇。日本ではアンチゴーネとも呼ばれる。

*2:セマナ・サンタ(聖週間=イースター):春分の日の後の最初の満月の次の日曜日と決められており、その前後の期間。具体的には3月21日から4月24日の間の1週間で設定される。

バックナンバー

ヴィッキ- その3 佐野

ヴィッキーも他の客と同様、定期的に、彼女の場合は給料日の次の日にツケを払ってくれた。元々、ヴィッキーの場合はここで食事を摂ることがなく、朝のコーヒーにエンサイマダ(Ensaimada:甘くやわらかいバレアレス諸島名物の菓子パン)、 夜更けてからのコニャックやリキュール類だけの利用だったからたいした額にはならなかった。

でもそれは春先の6月くらいまでのことで、ウォッカやジンをお持ち帰りよろしくボトルで売ってくれくれないか…と始まったのだ。初めてスミルノフ(Smirnoff:ウォッカ)を一本譲ってくれと頼まれた時はかなり躊躇した。というのは、ワインなら大量に仕入れる価格は店頭売りよりかなり低いし、さらに2倍、3倍掛けでもレストランの価格として通るのだが、リキュール類はグラス一杯売りだから、一瓶を幾らで売ったものか見当が付かなかったのだ。酒屋で売っている値段よりあまり高くすると、あそこはガメツイと言われる心配もあったからだ。

ヴィッキーは私を見透かすように、「いくらでもいいいよ」と言ったのだが、私は自分の弱さから、仕入れた値段で一瓶売ってしまったのだ。それが町の酒屋で買うより安いと知ってからは、ヴィッキーは頻繁にスミルノフだ、ゴードン(Gordon:ジンの銘柄)だ、マグノ(Magno::スペイン製ブランディ)だと買いに来るようになってしまったのだ。その都度、その分だけは現金で払ってくれていたのだが…。

結果、私は重いリキュールを何本もベェスパ(Vespa:スクーター)の後ろに縛り付けた箱で頻繁に運ばなければならい羽目に陥ったのだった。

どうにも、こうして一人称でモノを書くことの難しさを思い知らされている。“私”といちいち文頭につけるのも煩わしいし、果たしてその時点で本当に自分がどう思い、どう考えていたかも、至極アヤフヤで見極めが付かないのだ。事実関係だけを書くというのは一種の虚構で、書いている本人が“私”である以上、私情が必ず入ってくるのは避けられないからだ。

私がヴィッキーのはち切れんばかりの肉体に興味がなかったとは言い切れないにしろ、彼女に惚れてはいなかったと断言してもよいと思う。ヴィッキーは多い時には日に3、4回も我が『カサ・デ・バンブー』に足運んできたし、店が暇な時にはカウンターに陣取って長話、主にイビサのニュース、常連たちのゴシップ的情報を提供してくれていた。拙い私のスペイン語をハスキーなタバコ焼けしたガラガラ声で丁寧に直してくれてもいた。

カウンターに置きっぱなしにしてある私のシガリーリョ・ネグロ(Cigarillo Negro)と呼ばれているタバコの葉がタールの塊のように真っ黒な“ドウカドス(Ducados)”を一本抜き、「やっぱり、これが本当のタバコね…」とか言いながら吹かすのだった。この“ドウカドス”は嫌煙家が近くにいたら、バケツ一杯水を頭から浴びせられたくらい強烈で重苦しい臭気を撒き散らすのだが、一度このムッとくるような臭い知ると、軽い香気溢れるヴァージニアの葉っぱなど物足りなくなる中毒性があった。もちろん、価格も天と地ほどに差があり、“ヴァージニア葉使用”と断り書きがしてあるスペイン製の“フォルトゥナ(Fortuna)”の4分の1、5分の1で、もっぱら労働者のためのタバコとみなされていた。

ヴィッキーが常習的にタバコ・ネグロ“ドウカドス”を吸っていたのか、ただ手持ち無沙汰でカウンターの上に置きっぱなしにしてある私のタバコに手を出しただけなのか分からない。どこから、どう手に入れたのかフランスの“ジタン(Gitan)”とかイギリスの“ダンヒル(Dunhill)”、そしてアメリカタバコを「これ吸ってみない?」と置いていってくれたりした。当時のスペインではそのような外国タバコはとても高価だっただけでなく、なかなか手に入らない貴重品だった。

少しでも客が立て混んでくると、ヴィッキーはスーッと身を引いて帰るし、夜遅くテーブルに汚れた皿などがそのままになっているのを目にしたら、ササッと洗い場まで運んでくれたりするのだった。酔っていない時のヴィッキーには、なかなか空気の読める、気の付くところがあったと思う。

アパートのテラスから美しい夕陽が眺められるロスモリーノスの丘

ヴィッキーの様子が変わり出したのは、シーズン最盛期の8月頃からだった。一緒にバルセロナ時代の友達を連れてくるようになったのだが、揃いも揃ってマリファナかアルコール、その両方にとっぷりと漬かり切っている風が見て取れる輩ばかりだった。その頃のスペインでは、徐々に解禁されつつあったとは言え、マリファナは禁止されており、5グラム以上持っているのを見つかれば(具体的に5グラムという数字もチマタの風評で、法規に照らし合わせたものでない)、実刑を喰らう…と言われていた。

私自身、閉店後にマリファナを一服やるのを楽しみにしていたし、ヴィッキーからの差し入れを平然と受け入れ、“上物”を時々貰っていたし、私のカフェ『カサ・デ・バンブー』は、ましてや星空の下の戸外だから、客がマリファナを持ち込み、それをさり気なく吸うことに関しては黙認していた。

しかし、ヴィッキーは度が過ぎた。青白く痩せた彼女のボーイフレンドたちが無限にもたらす…と想像しているのだが、“極めつけの上物のマリファナ“に溺れていった。

ヴィッキーと友達グループは、我がカフェテリアにとって迷惑な客になりつつあった。他のドイツ人、イギリス人、北欧人の常連は、静かなひと時を過ごすためにここにくるのだが、ヴィッキー・グループは大声で叫びあうように話し、酔っ払って、我が物顔で『カサ・デ・バンブー』を占領するのだ。ヴィッキーたちはラリって嬌態、醜態を晒しながら、長時間テラスを占有するようになってしまったのだ。これでは他の常連の足が遠のくは当然で、「オッ、今日はカタラン軍団がいなくて寂しいな~」と皮肉り、常連のドイツ人、イギリス人たちは羽を伸ばすのだった。

4、5人の友達とヤンヤと賑やかに騒いだ後、帰りしなに、私の不機嫌な顔を見てか、ヴィッキーは、「サーノ、今夜は少し騒ぎすぎたかしら、ごめんね」と声を掛けてくれるうちはよかったが、じきにそれもしなくなっていった。

夏の終わり頃だったと思う。ヴィッキーが自分の誕生パーティーを『カサ・デ・バンブー』でやりたい。少しは豪華にシャンペンや特別料理を用意して欲しい、総勢16~17人は呼ぶから貸切でやりたいと持ち掛けてきたのだ。

-…つづく

2018-1-26

イビザ物語 ロスモリノスの夕陽のカフェにて

第5回 ヴィッキ- その4 佐野

ヨットハーバーからイビサ港を眺める。夜景もまた美しい

カフェテリア『カサ・デ・バンブー』を開いた時、理想的なロケーションを探したわけではなかった。借りて住んでいたアパートの大家さんが、同じ敷地内にカフェテリアになりそうな庭付きの建物を持っていたという、偶然から決めただけだった。そんな場所があったからカフェテリアをやろうか…と思い付いただけのことで、カフェテリアをオープンしたいからそれ向きの地所を探したのではなかった。結果的には、そこが絶好のロケーションだったのだが…。今思えば、よくぞ怖いもの知らずにレストラン、カフェテリアをオープンしたものだと思う。

料理はインスタントラーメンを作った程度の経験しかなく、食べる方も、大学の学食から学生向けの激安飯屋を渡り歩いていたから、到って貧しい限りだった。カップヌードルが出始めの頃、近くのスーパーでカップヌード?―このカップの中にヌードの人形か何かイイモノが入っているのかもと思い―買い込んだものだ。冷静に考えなくても、普通のスーパーの食品売り場でナントカヌードを売っているわけがないのだが、貧しい学生時代、食にも性にも相当飢えていたのだろう。もちろん、カップの中にヌードは入っておらず、ヌードルだけだった。

きちんとしたレストランでフルコースなるものを摂ったことなどなかった。人並みに、これは美味い、という味覚を持ってはいたと思うのだが、それより先に、まずは腹一杯、飢えを癒すために詰め込むのが私の食生活の基本だった。言ってみれば、戦後の食うや食わずの食糧難の時代に育ち、そのまま常に腹をすかして学生時代を過ごし、必要最低限のカロリー摂取だけを食の目的としてきたバックパッカー崩れだったのだ。

そんな私が腐心したのはメニューだった。何を売りにしてこのカフェテリア・レストラン『カサ・デ・バンブー』を成り立たせるか、ド素人ながら、ない知恵を絞った。本格的なコックを雇うことはハナから考えなかった。洗い場に一人と台所とウエイターは私一人でこなすつもりだった。遅ればせながら、イビサの流行っているレストラン、カフェテリア、バルを食べ歩き、メニューを検討し、お客さんがどんなものを喜んで食べているかを観察し始めたのだ。

流行っているレストランに共通して言えることは、ロケーションが良いこと、雰囲気アンビエンテがあること、価格に相応した食事を提供していること、それにこの店だけの独特の料理が一つ、二つあれば言うことなし、接客が良く、くつろげること、などなど、当たり前の教訓を得たのだった。

日光浴をした後で、立ち寄るだけのカフェーにしてしまうと、ただ、よく冷えたビールやジントニック、カンパリソーダなどのアルコール入りの飲み物、ワインそれにジュース類にミネラルウォーター、朝のコーヒーくらいで、売り上げはタカが知れたものだ。昼は軽食、夜は一品料理にしても晩餐になりうるメニューを供さなければショーバイにならないことは初めから分かっていた。

苦肉の策だが、私自身が料理をしなくて済むように、テーブルにコンロを置き、お客さんに自分で料理してもらうことにしたのだ。メインのメニューは“ジンスカン”で、あのクソ重い鋳物のジンギスカン鍋を10個ほど日本から取り寄せた。肉はラム、マトンがここスペインでは値が張るので、もっと安い豚と牛、はては鶏肉を自家製のタレに漬け、十分味を染み込ませたものを出すことにしたのだった。もう一つの目玉メニューは“スキヤキ”で、これは店のキッチンで八分通り料理し終わったものをテーブルの上のコンロで冷めない程度に暖めるものとし、出した。

昼は軽食程度にした。スペインでワンパターンの前菜、メロンにハモン・セラーノ(生ハム)を被せるように載せたもの、ベルギー・エンダイブ(endivia)にロックフォーチーズソース(ブルーチーズのソース)、マンチェゴ(Manchego)などスペイン産のチーズに地元のケソ・フレスコ(queso

fresco)の盛り合わせ、アセイツナ(aceituna;オリーブ)も地元イビサのニンニクを効かせた大粒の黒オリーブの酢漬け、旬のサラダ、スモークドサーモン(これはノルウェー産)の簡単なサンドイッチ(Bocadeillo)を出した。

パンは長細いバゲット(Barra;フランスパン)ではなく、パン・パジェス(Pan Payés)と呼ばれるバレアレス諸島独自のパンをその都度薄くスライスして供した。パン・パジェスは直径30センチほどの中央が丸く盛り上がったパンで、本来なら、イビサの農家の石釜で週一度焼く、保存の効く香ばしいパンだ。焼く前にパンのドゥを種として少し次回醗酵させるためにとって置く。何十年、何世代―イビセンコ(イビサ人)は言うのだが―を経たパン種は周囲のこもごもの雑菌、良い菌、悪い菌を巻き込み、その家独特の風味を作っていく…ともっともらしいことを言われ、イビサの家庭で焼かれたパン・パジェスに同じものはナイ…ことになっていた。

これは当然といえば当然のことで、まず石の釜が各家で異なる。イビサの古い家には固有の半球型をした小型のドームがある。天辺に煙抜きの低い煙突が突き出ている白く塗られたドーム、焼き釜はイビサの家に特有の風景を醸し出している。燃料の薪もその界隈にある雑木だから、パンの種も違えば、違った釜、違う薪で焼かれたパンの風味が違ってくるという道理だ。

その頃、すでにイビサに広まっていたバゲット(バーラ)は焼きたてなら良いのだが、4、5時間も経つと、一挙に香ばしさが消え失せ、歯が折れそうなほど硬くなってしまうのだ。その点、パン・パジェスは初めから硬くしっかりと焼いてあるので、4、5日は十分に香ばしさが残り、日持ちする。ドイツ人にこのパン・パジェスが人気だったのは、多分にドイツの黒パンに似ていたせいだろう。

パン・パジェスにフォアグラ――と言っても本物ではなく小さな缶に入った豚の肝臓パテなのだが――を付け合せた軽食が人気、売れ筋メニューになった。缶詰のパテを素焼きの容器に移し替え、新鮮なハーブ、バジルを細かく刻んだものを十分混ぜてから、その上にケッパーの酢付けを何個か載せ、軽くトーストしたパン・パジェッスと一緒に出しただけなのだが、これがランチメニューのヒット作になった。

『カサ・デ・バンブー』のメニューは初めから固定したものではなく、店をやって行くうちに、これは人気なし、手間隙がかかり過ぎ、日持ちしないなどの理由で随分落としていったし、遊びがてら居候を決め込んだ友人たちが、多少は私より口が肥えている上、ストックホルムやニューヨークで俄かキッチンヘルパーとしての経験のあるバックパッカーたちが種々雑多な忠告をしてくれていたのを素直に新メニューとして取り入れたのだ。

私自身も付け焼き刃ながら、料理の本を4、5冊読み、これはと思う料理をプロ用の台所で試作し、友人知人を招き食してもらい、批評を仰いだりした。また、レストラン経営の指南書なども紐解き、今まで考えたことすらない光熱費など、絶対必要経費、人件費、オファーするメニューの原価計算のやり方、売り上げに対する割合などなど、俄か知識として仕入れたりした。

だが、いずれにせよド素人が場所があるからという理由でだけで、いきなり店を出したことに変わりはなかったと思う。旧友たちは、「そりゃ、無理ムリ。レストラン、水商売はそんなに簡単なものじゃない。火傷して大穴を開ける前に止めとけ!」と忠告してくれたものだ。

-…つづく

2018-2-2

ヴィッキ- その5 誕生パ-テイ- 佐野

イビサ物語~ロスモリーノスの夕陽カフェにて

ヴィッキーの誕生パーティーは店を貸切にし、他の客を入れないことにした。ヴィッキーと二人でメニューや飲み物を決めた。彼女が呼ぶ15、6人分の売り上げが私の小さなカフェテリアの1週間分くらいの総額近くになる…という計算もあったし、彼女が招待する新規の友達、客がまたここに来てくれるであろう、常連が増えるだろうという目算もあった。

その日のために、フランスの本物のシャンペンこそないが、カバ(Cava)と呼ばれているスペイン産のセコ(seco=dry;辛口)を1ダース仕入れ、ワインも普段出しているもの中で一番値の張る、マルケス・デ・リスカルとムリエタ(Marqués

de Riscal y Murrieta)、ファウスティーノ1世(FaustinoⅠ)、ヴェガ・シシリア(Vega Sicilia)の赤、白はカタルーニャのヴィーニャ・ソル(Viña

Sol)のグランレセルバ(Gran Reserva)を買い込んでおいた。もっとも、このような高級なワイン、シャンパンは浜辺の小屋的な私の『カサ・デ・バンブー』では週に1、2本出れば良い方だったのだが…。

パーティーのための知り合いのイビセンカ(Ibizenca;イビサの女性)を二人、臨時雇いのウェイトレスとして来てもらうことにした。

夕陽を眺めながらのパーティーにしようという意向だったから、スペインにしては異常に早い夕刻7時にパーティー開始を決め、それに間に合わせようと、昼間一杯かけて、仕込みをし、テーブルをセットし、花を飾ったりで、ドタバタと過ごした。

準備万端とはいかないまでも、一応準備もなんとか整い、御一行様が現れるはずの午後7時になった。だが、誰も来ないのだ。やがて8時になり、“オヤ、ひょっとすると、オレ、日にちと時間間違えたのかな…”と不安になり始め、8時半頃、ウェイトレスの一人、ペパ(Pepa)をヴィッキーのアパートへ送ったのだった。

ペパは、「ヴィッキーたちは、彼女のアパートですでにだいぶ出来上がっていたよ。『カサ・デ・バンブー』は準備整え、待っているから、いつでもドーゾとは伝えてきたけど…」と、いたって刃切れの悪い報告を持って帰ってきたのだった。

そして、ヴィッキー御一行様、14人が現れたのは午後9時近くなってからだった。

『カサ・デ・バンブー』は車でのアクセスが全くなく、どうにか車が入り込め、駐車できるところから、緩やかではあるが200メートルの石ころ、岩、土の坂を下りて来なければならない。これは客足に大いに影響を及ぼす坂道だが、逆に『カサ・デ・バンブー』はあまり人に知られていない、静かな穴場、私たちだけが知るカフェという意識をお客さん、とりわけ常連に抱かせていたと思う。軽い障害を乗り越えて、初めて辿り着くことができる店というわけだ。

ヴィッキー御一行様は、足元に気をつけて、転ぶんじゃな~い、見て見て、この景色…と暗くなりかかった坂道を騒々しく降りてきたのだった。皆それなりにシャレタ、ファッショナブルな服に身を包んでいた。男女半々くらいだったろうか。

一行がすでにかなり酔っ払っており、マリファナをたっぷり吸ってきたことは明らかだった。スペイン人のこのようなパーティーはある程度知っているつもりだったし、経験もしていた。全員が同時にシャベリ捲くるのだ。それも、叫ぶような大声でワンワとやるのだ。静かに行ってこいの会話を楽しむ作法は存在せず、耳を塞ぎたくなるような大声で自己主張、別にたいした意見でなくても、叫ぶのが彼らの流儀なのだ。それが延々と続くのだ。

それにしても、ヴィッキーの仲間たちはスザマジかった。テーブルマナー、祝賀会なぞ、薬にしたくもない様相で、それぞれ勝手にワイン、コニャック、ジントニック、ウォッカを注文し、食前酒に用意したラ・イナ(La

Ina;シェリー酒)も食後の酒コニャックもごちゃ混ぜで、ヴァッカスでも度肝を抜かれるような飲みっぷりだった。

マリファナは食欲増進剤になるから、酔っていても食欲はあった。テーブルに三つ置いたコンロとジンギスカン鍋は焦げ付き、コンロからズリ落ち、テーブルに焼け跡を残した。いったい何個のグラスがひっくり返り、ワイン、リキュールを撒き散らしたことか…。

スペイン人のエネルギーにはいつも驚かされる。酔ってグッタリし、テーブルに就いたままコックリコックリ始めるヤカラはいない。彼らのために一つだけ言い訳を許すなら、まず100パーセントと言ってよいくらい、陽気な馬鹿騒ぎで、愚痴っぽくなったり、陰険に絡んだり、陰気に沈み込むタイプは少ない。ボラッチョ(Borracho;酔っ払うこと)とは酒を飲んで陽気に騒ぐことを意味するのだ。

ヴィッキーたちも賑やかに騒ぎ捲っていた。一人がチステ(Chiste;冗談、小話)を披露し、大笑いを取ったとなると、他の人が、それに刺激されたように次々とチステを語り、そのチステが次第にX(エキス=ハードコアの映画)的にエスカレートしていった。12時近くになり、早く引き上げてくれないかな~という私の思惑をヨソに、彼らは全く腰を上げる気配を見せず、パーティーはますます佳境に入って行ったのだ。

臨時雇いのウェイトレス二人は初めからの約束通り12時で帰し、洗い場のカルメンおばさんも、明日片付けるからね…と帰って行った。

午前2時を回ったところで、誰かがディスコに繰り出そうと提案し、老舗ディスコの『パッチャ(Pacha)』なら知り合いがいるからタダで入れると、誰かが言い出した時には、本当に救われた想いだった。

私自身、酒が飲めず、一口どころか酒の匂いを嗅いだだけで真っ赤になるゲコだったから、はなから酔っ払いの相手をするのも嫌いなら、酔っ払いを見るのも嫌だった。スペインで食事の一部として誰しもがワインを楽しんで飲むのを目にした時、こんな世界があったのかとばかり驚いたものだ。昼食をコニャックで締めくくったにしろ、彼らは深酒をせず、自宅に戻って短いシェスタ(Siesta;午睡)の後、また働きに出るのだ。

私が昼食を摂るような安レストランでも、テーブルにワインが一瓶、サア、好きなだけ飲みな、とばかり、デンと置いてあり、安い定食でも料金にワイン代が含まれているのだ。なんだか飲まないと損をした気分になり、何度か試飲程度に口にしたが、すぐに顔が真っ赤、心臓ドキドキの態に陥り、食事どころでなくなり、体質的にアルコール類は絶望的に合わないと悟らされるのだった。

いくら陽気なボラッチョ(酔っ払い)とはいえ、5時間以上のドンちゃん騒ぎに付き合わされて、いささか“このような仕事は私に向いていないなあ~”と思い始めていた。

彼らがディスコに向かって引き上げる時、ヴィッキーはそっとカウンターに寄ってきて、「チョット騒ぎ過ぎたかしら、ごめんね。アア、勘定ね、明日払いにくるよ」と言ったのだった。

スペイン語の“マニャーナ(mañana)”が正確な“明日”の意味ではなく、“いつかそのうち”を意味し、さらに“いつかそのうち”が“永遠にやって来ない明日”という意味もあることを学ぶために随分高い授業料を払わされることになったのだった。

カフェテリア『Casa de Bambú』のエントランス(1988年撮影)

-…つづく

バックナンバー

2018-2-9

ヴィッキ- その6 コルネリア

誕生パーティーの大騒ぎの時、ヴィッキーが21歳になったことを知った。彼女の世慣れた言動、それにはち切れんばかりに熟れ切った身体から、なんとはなしに、私よりはるかに歳を食った、20代の後半か30に手がかかっていると思っていたのだ。