今までの 城廻り

項目

伯方本城、木ノ浦城、金ヶ崎城 (伊予伯方島)

原城 世界遺産

清色城、平佐城、碇山城

桜之城 枕崎

鹿児島の城

伯方島の城、 金ヶ崎城、木浦城、伯方本城

伯方島にある城跡、伯方本城、木ノ浦城、金ヶ崎城 青丸はヨット泊地

ヨットを停泊させている弓削海の駅より連絡船で伯方島を訪れた。 伯方本城,木ノ浦城、金ヶ崎城をめざす。

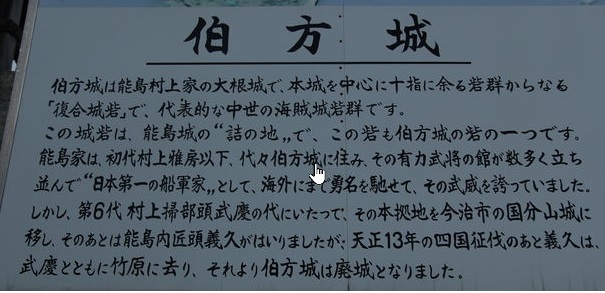

伯方本城

この城は村上師清により築かれた。2代義顕は能島・来島・因島の3家に分立させて、嫡流が能島村上でここを本拠とした。金ヶ崎城、木ノ浦城、能島城はこの城の詰め城である。

今治市の伯方支所近くで訪ねたが木ノ浦城は知られているが、満足な回答を得られなかった。この支所の北側あたりにあったと思われるが石碑や案内板は見当たらなかった。 後で調べると近くの禅興寺に案内板があった。

今治市伯方支所

禅興寺にある 案内板

木ノ浦城

海から模擬天守はよく見える。 そこへ行くのは少し長い坂道を登っていかなければならない。 天守は現在閉館中の歴史館である。 隣接して岩がヶ峰古墳跡がある。

木ノ浦城 模擬天守

岩ヶ峰古墳

金ヶ崎城、

上図にあるように湾先の岬の先端に金ヶ崎城は築かれた。

手前の3差路の真ん中を登るようにして歩いていく。最初は間違えて右を下ったけれど間違いであった。

真ん中を行く

みかん畑の先にお堂があり城跡の石碑があった。 ここが本丸になるのであろうか。 そこへ行くまでに石垣が少し残っていたり掘割みたいなものがあるようですが、開墾されているので正確かどうかは分からない。

金ヶ崎城、 石碑

金ヶ崎城

伯方島 木浦のヨット泊地

伯方島油槽所の前は工事をしているが、ポンツ-ンが作られていて、ヨットが利用できそうである。 まだ、漁船は着けられていない。

連絡船の利用していないポンツ-ンの両側も一時的にはヨットがつけられそうである。

連絡船ポンツ-ン

石油施設前の新港工事中の岸壁・ポンツ-ン

2022-8-11

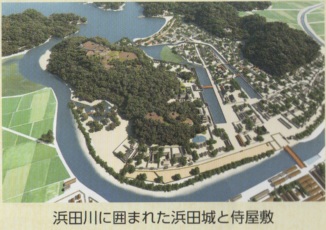

浜田城

浜田城は吉田重治が大坂の陣の功により伊勢松坂より石見浜田5万4千石へ転封されてこれをを築城した。 現在の浜田の町は浜田川を越えた地域に大きく発展している。 当時は北前船の寄港地松原湾・外ノ浦を北の備えとし、西と南は浜田川に囲まれ、東に内堀と外堀を設け侍屋敷と城下町を置いた堅固な城であった。 古田家は1648年に改易になりその後は譜代の大名が幕末まで続いた。 長州藩の抑えとして福山城と共にその役割を担った。

第2次長州戦争の戦いで大村益次郎に攻められ、城を自ら焼き退避した。家康の願いはかなわなかった。

浜田城と北前船の寄港地外ノ浦・とのうら

浜田城の南にある資料館の奥には本丸へ行く登り口がある。 登っていくと護国神社に着く。 そこには司馬遼太郎が書いた碑文があるけれど、後で分かったことでそれを見ず。 すぐに門があるがこの城とは関係のない県庁から移築されたもの。 登っていくと本丸跡にたどりるける。 3重櫓の天守があったという。 本丸から少し下って2の門跡に出る。 井戸跡と中の門跡まで来ると山を下った感じだ。 大手門跡は見なかった。

本当は大手門から中の門。2の門と登りながら本丸に着いた方がよい見学路だと思います。 5万石の城なので小ぶりでよくまとまった城だと思います。

浜田城資料館、 御便殿(ごべんでん)、大正天皇の宿泊にたたられた

護国神社

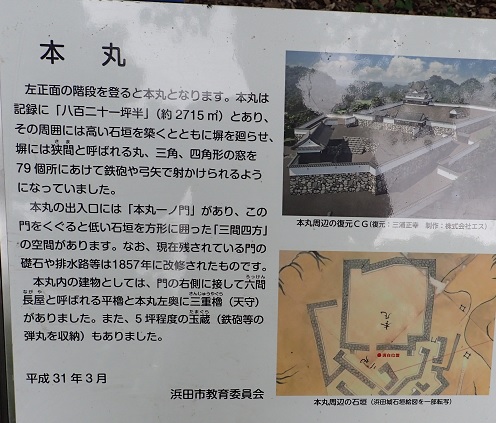

本丸 説明板

2の門跡 2の丸にはこの門と焔硝蔵があった

井戸跡

中の門跡 東正面の重要な門

松原湾は天守より眺めることができて、その地形を見ると外ノ浦は北前舩の風待ちの湊であり、城も近く交易と防御を兼ねた重要な地点であると分かる。この浜田に2度もヨットで訪問したのだから、今回は外ノ浦へ停泊すれば良かったと悔やまれる。

浜田城から見た 松原湾・外ノ浦

2022-8-15

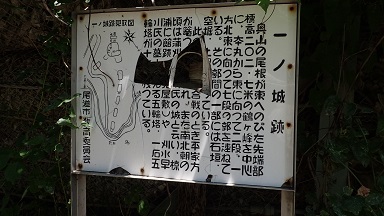

一の城

因島周辺の城、 赤字城は訪問済み、青字城は未訪問

弓削海の駅にヨットを停泊させ, せとうち交流館内の観光協会で自転車を借りて「一の城」へ行く。 上弓削からフェリ-(190円)に自転車を 乗せて因島の家老渡に着いた。 海岸沿いの道を北へ三庄湾方面を走る。 ほどなく登り路になり、下車して違時間ほど登る。 掠浦休憩所で少し休み、その先を少し行くと峠になったのか下りになる。 なかなか案内板がみつからない。 不安になり引き返す。 分岐する交差点があったので今度は反対に登ってみた。

長戸庵近くで案内板を見つけた。 しかし登り口を見つけられず。 断念した。

案内板

長戸庵 近くの休憩所

三床湾を望む

下記は見事に成功された「備後一の城放浪記」です。 再トライする機会があるでしょう。

https://www.hb.pei.jp/shiro/bingo/ichino-jyo/

2022-9-2

丸谷城(丸屋城)再訪問

隠岐巡行で再び下蒲刈を訪れたので、丸谷城を再訪した。

銚子に置いている仲間と着岸した

前回は本丸跡を訪れただけであったのでそれから続くと思われる天神鼻まで行ってみる。

ヨットは天神鼻のある半島状の土地(丸屋城域)東側に着けた。ここはここ10数年前に整備された港域である。 昔は西側に大津泊・湊がありそこは地乗りの航路・沿岸よりの航路の風待ち湊として栄えた。また、水軍城の船隠しもあったという。

大津泊、現在は面影なし、養殖設備が浮かぶのみ。 右には安芸灘大橋

尾根伝いに歩いてゆくと曲輪と曲輪の間には堀切が散見されるのですが、詳しくは分かりません。

堀切1

堀切2と土塁

丸谷城・丸屋城 2021-12-10

http://hayame.net/custom27.html#spb-bookmark-792

2022-9-3

門司城、 丸山城

門司城と丸山城

新門司マリ-ナではいつものように5日も風待ち待機となった。 その間にマリ-ナの自転車を借りて、門司城と丸山城を見に行く。 門司までは時間もかかる行程で、トンネルを3つほどくぐることになる。 トンネルはサイドに歩道が設置されていないものを抜ける時には、ハナハナ危険な走行になった。

丸山城

門司へ行く途中にある丸山城を先に訪れた。そこは白野江植物園の近くにあるということなので、園内の作業をしている地元の人に丸山城のことを尋ねた。 すぐ隣のはずなのに「ご存じない」ようだ。小生は付近を探索したが、残念ながら案内板などを見つけることができなかった。 うむ、断念した。

丸山城は門司城の支城であったということだ。

白野江植物園

下は無事に丸山城へたどり着いた熱心な方です。

丸山城、 福岡県の城 ピグの部屋

https://ameblo.jp/fukuokakennosiro/entry-12478525943.html

門司城

続いて門司城をめざす。途中に田ノ浦のヨットを係留している場所を通った。

田ノ浦ヨット泊地

門司城 遠景

門司城の地図

案内板

門司城は関門橋の近くにある。和布刈第2展望台を目指して登って行きそこで関門海峡の景色を眺め、さらに少し行くと門司城跡の案内板がある。

門司城跡石碑

門司城は平知盛が築かせたという。大内氏、大友氏、毛利氏がこれを争い最後は毛利氏に帰属した。関ケ原の戦いが終わると細川忠興が城代を置き1617年に廃城となった。

帰りは、また、トンネルを抜けるのかと気力を無くして、タクシ-を探した、折り畳み自転車でなかったので,載せてくれるタクシ-が少なく、何台目かのタクシ-に乗ってマリ-ナまで帰った。

2022-9-4

上関城

上関城、番所跡、茶屋跡、 赤丸はヨット係留地

上関は九州へ行くのによく使う中継地である。 弓削がヨットの聖地と人気になっていたが、ここにポンツ-ンが整備されて利用しやすくなり、今では弓削を抜いて上関が一歩リ-ドしたようである。 夕方近くのここへの入港では、係留余地がない可能性がでてきたので、昼頃の入港を考えるようになった。

今までの訪問で四海楼、御茶屋跡、番所跡、台場跡などを見てきた。今回は上関城へ行くことにした。

上関城

能島村上氏の村上吉豊によって築城された。村上義顕(よしあき)が、この地に海関を設け、代々居城しました。帆別銭をめぐる争いで陶氏と戦いがあった。秀吉の海賊禁止令により廃城になったと推定される。

模擬の見張り櫓と冠木門をみることができる。 遺構は見当たらない。

案内板

模擬物見櫓

模擬冠木門

2022-9-1

国府尾城 (こうのじょう)

島後 隠岐の島町、 国府尾城と後醍醐天皇行在所跡・隠岐国分寺

何も予備知識がないまま、レンタサイクルで西郷湾の西郷大橋付近で通りすがり偶然に国府尾城跡案内板を見つけた。 国府尾神社の裏山に城は位置する。

後知恵ですが、この城は隠岐一国を統一した隠岐清政(宗清)によって築かれた。清政は尼子氏の力を借りて統一。後に毛利氏に攻められて吉川氏の傘下となる。 江戸時代には堀尾氏の支配となるが、一国一城の令により廃城となる。

国府尾神社・城 登り口

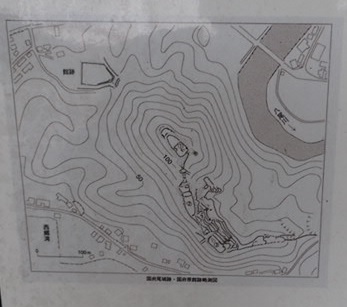

国府尾城地図

階段を何か所か登っていくと国府尾神社にいたる。 ここは2の丸か本丸かは不明である。 さらに奥の細い道を進むと井戸や堀切が見られた。

国府尾神社

井戸跡

堀切

2022-8-31

隠岐中の島にある村上家の敷地から因屋城に行ける。 敷地の中に祖先が作った城跡の遺跡を持つ。 有力豪族であったのだろう。

戦国期には毛利に味方し1566年尼子についた丹後・但馬の海賊衆が攻めよせてきたが撃退した。

村上家の敷地横にある因屋城の案内板

因屋城 本丸跡

2022-8-25

櫛山城、鶴丸城、笹島城

1.鶴丸城、2.櫛山城、 3.笹島城

温泉津から帰る間際になって、近くに城跡があることを知り。探して見た。ここは毛利氏の時代に石見銀山の銀を積み出す港に使われていた。 そこは現在の温泉津港ではなく湾先にある沖泊湊になる。

物揚岸壁のあるところからトンネルを抜けて徒歩5分の近くに沖泊湊がある。 そこには細工の手の込んだ飾りがある恵比寿神社があった。それを見た時には、それが打ち捨てられたような集落にふさわしくないように思えた。ここが銀の積み出し湊であったことを知れば、往時の盛況さゆえに、その神社はここに在るのは納得のいくものである。

温泉の入り口に内藤家・庄屋屋敷がある。 関ケ原合戦の敗戦により毛利家が30万石に減封になった時に、ここの管理を担されていた内藤家は土着して庄屋を務めた。鶴丸城を建てたと云われる。

内藤家 庄屋屋敷

恵比寿神社

日本は江戸時代の前期の最盛期には世界の銀の産出量の1/3を算出した。その大部分を石見銀山が占めたという。大内・尼子・毛利とこの銀山を取るのに戦い、最終的には毛利氏に銀山は属した。 毛利氏はここを守るために内藤氏に鶴丸城を築かせた。

下図のように、鶴丸城跡は温泉津港灯台のある岬にある。櫛島にある櫛山城と鶴丸城、また入り口の対岸にある笹島城の3つでこの沖泊を守っていた。いずれも時間的な制約があり、訪ねることができなかった。 後に行くことが出来る機会があっても、特に笹島城は何も整備されていないようなので笹薮を搔き分け登らねばbならないだろう、難しいと思われる。

沖泊はヨット泊地として訪ねたいところである。櫛島の東側Aに小さい防波堤がありその内側にはつけられそうである。 錨泊や槍着けならもっとできそうである。 2回目の訪問ならここへ行けば良かったと思う。 年齢的にはもう無理そうなので、 若い方のここの訪問記でも読みたいものです。

城跡と沖泊

2022-8-24

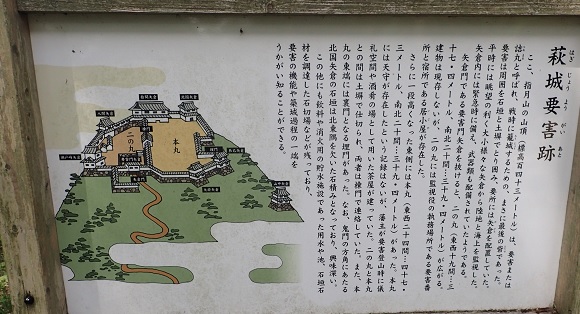

萩城 ・ 指月城

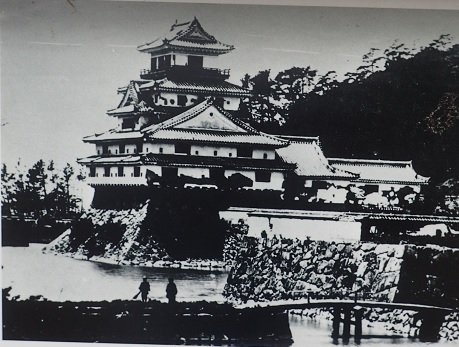

天守古写真

萩マリ-ナよりバスに乗り東萩にて下車した。 そこで自転車を借りて海岸沿いに走って萩城をめざした。 途中に女台場(おなごだいば)に立ち寄る。武家の女性が海防のために作った台場である。 そこからは菊ヶ浜の家族連れの海水浴客を眺めながらほどなく萩城に至る。

女台場、 高さ3m、幅12m、の土塁50mが残る

若い時に萩に来た時にはお城まで行くことはできなかった。 指月山のこんもりした海岸沿いの風景の萩城跡をいつか訪ねたいという気持ちでいた。 約30年ぶりで来ることが出来る。 それもヨットに乗って。

指月山と菊ヶ浜

安芸毛利氏はNHKで放送している「鎌倉殿の13人」に出ている大江広元を祖とする一族である。国人領主から大きくなり10か国を領する112万石戦国大名になった。吉田郡山城、広島城と移り、関ケ原合戦で敗れて周防・長門の2か国33万石に減封されここ萩城を築城した。 以前に見に行った吉田郡山城のように山頂の山城と山麓の居館という形のモデルを戦国も終わりその完成型のようなお城である。

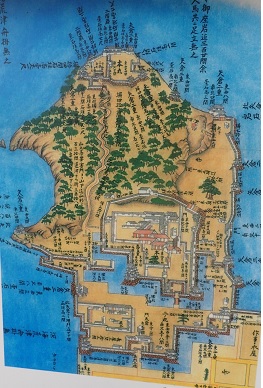

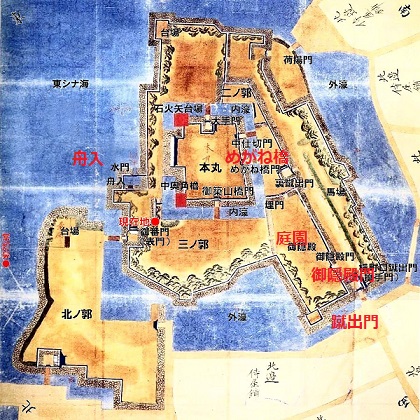

古図

萩城は上図のように北・東・西を海が囲み南側に本丸と2の丸を堀が囲んでいる。山頂にある詰丸・要害城にも本丸と2の丸がある。

萩城の模型

本丸への御門と2の丸の石垣を望む

東側にある2の丸への虎口門

西側から天守台を望む

天守台より西側を望む

詰丸の登城口

帰りのタクシ-の運転手によれば、このお城に来た観光客でも山頂にある山城・要害城(詰丸)には行く人は少ないのだそうです。 頑張って1時間ほどかかって登ってみた。 その途中に行き会う人は女性1人だけであった。

詰丸要害門

詰丸 本丸

詰丸の搦手口

詰丸から下を望む

2022-9-12

大村城・玖島城

久原城、三城城

2の丸にある再現された板敷櫓

大村城は玖島城とも言う。 明治まで存続した大村氏・2万7千石の居城である。 大村神社のある本丸と2の丸、3の丸で構成されている。三方を海に囲まれた海城であり、お船倉跡などが残る。 3万石の城なので大きな城ではないが、石垣や桝形で構成された虎口などがよく見られる。

船倉

本丸には西に虎口門、南に台所門、北に搦手門の3つの虎口を持つが、天守は建造されなかった。

本丸虎口門

本丸 台所門

本丸 搦手門

大村氏は時代と供に久原城、三城城から大村城へと移転してきた。 どちらも訪ねたが面だった痕跡を見つけられなかった。

久原城

案内板はあるが内部は民家なので入ることはできなかった。

久原城跡

三城城

大村純忠が1564年に築城、この喜前が玖島城に移る1599年までの居城。 現在は長崎県忠霊塔がある。 石垣の無い土塁の城ゆえか城跡らしさが感じられなかった。 案内説明板は見つけられなかった。

大村純忠は7旗とその手勢の極めて少数の人数で、後藤木貴明が攻める1500名の攻撃にこの城を持ちこたえたという。

三城城跡

本丸とおもわれるところにある長崎県忠霊塔

2022-12-2

福江城 ・石田城

福江城は幕末の1863年に和式の城郭としては最後の築城である。 ちなみに洋式の築城の五稜郭は1866年完工となる。 四方が海に囲まれている海城で、異国船の来訪に備えるための城であった。

本丸(長崎県立五島高等学校)北の丸(五島観光歴史資料館や五島市福江文化会館)二の丸(は五島氏庭園)からなる。

本丸の高校は現役バリバリで下校時には学生さんが絶えないで蹴出門から放出される。 観光客を見つけたら気持ちよく挨拶をしてくれた。 見たところ手狭のようなので郊外の広いところへ移転されたらどうでしょう。 本丸への立ち入りはできない。

御隠殿門をくぐると五島氏庭園がある。 案内の方が熱心に説明をしてくれた。

縄張り図

蹴出門・けだしもん

2の丸南西面

本丸めがね橋

御隠殿門 五島氏庭園がある

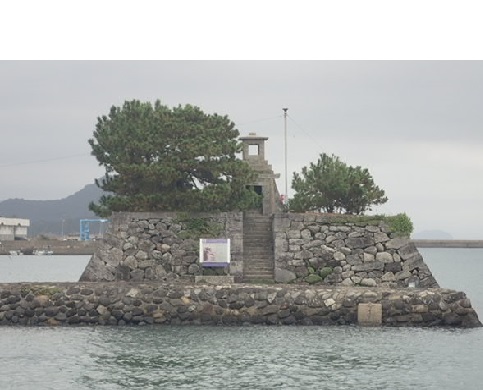

舟入

常夜灯・1846年設

2022-12-17

膳所城・ぜぜじょう 小値賀島

膳所城 縄張り図

道路わきにある石碑を見て、奥にあぜ道のようなところを100mほど行くと新田神社がある。ここが城跡・館跡になる。 神社の奥を探ってみると、それらしい雰囲気はある。 堀跡があるのか充分な調べはできなかった。

現在の地形から城跡があった雰囲気は感じられませんが、ここは南北に狭い瀬戸があり入り江を望む海域にあった。14世紀前半に松浦一族によって築かれたとされる。

膳所城跡 石碑、 松浦(源)定頌徳碑でもある

新田神社

2022-12-22

福田城

福田城と丸木館

天正3・1575 福田大和守が築いたとされる。 ここは1565-70まで南蛮貿易の港として開かれた港であるから、ポルトガル人が長崎に移ってから築城されたのか。 福田氏は大村氏の重臣である。 麓にある丸木館を居館としていた。

丸木館跡

ここ福田は長崎市の一部です。観光案内所も無く、市の案内表示も充実していない。長崎に移る5年もの間に南蛮貿易の港であったのであるから、もう少し市は力をいれてもよいのではないかと思う。

小中学生が作ったと思われる案内板

この案内板で丸木館跡を地元の人に尋ねた。

福田城 福田港北 71m

登り口 山頂には祐徳稲荷神社

案内板

このすぐ上が主郭

2023-7-3

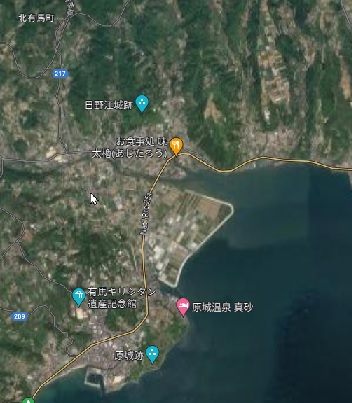

原城 世界遺産

潜伏キリシタンの世界遺産のひとつ原城を訪ねた。 昨年に五島列島にある若松島でタクシーにより教会を見学していた。その時に運転手が述べるには、この地区の住民はすべて島原の乱で帰ることはなかった、という話を聞き、天草、島原の教徒だけでなく五島の教徒も参加していたのかと驚いた。 3万7千名が死亡したということなので、近辺の教徒がすべて一揆に加わったということだろう。

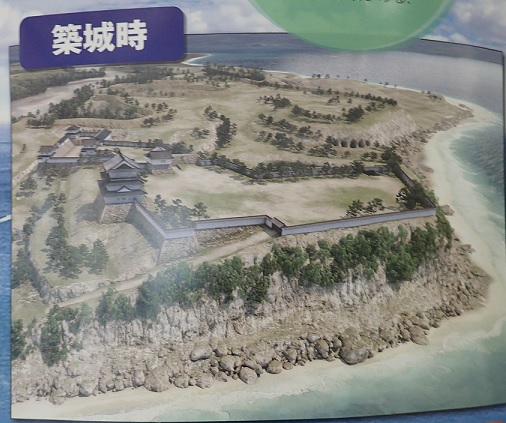

想定図

原城は有馬貴純が1496年に築いた。晴信によって織豊系城郭として整備された。有馬氏が日向延岡に転封になり、1616年松倉氏が島原城を築城し原城は廃棄された。 1636年の乱の時は石垣や建物が残っていたのではないかと思われている。 乱後に徹底的に壊されたので、今眺めて見ると石垣の城跡の予想が外れて、見通しの良い芝生の築山の印象である。

本丸正門

埋め門

空堀

天草四郎の碑

天草丸

203-7-7

島原城 と武家屋敷

口之津からバスにて島原城と日野江城を見て来た。 ヨットで行くつもりでもあったが、適当な停泊場所がないので取りやめる。島原の武家屋敷やどちらの城も想像以上で満足のゆくものであった。

島原城

行く途中のバスの中で、あの普賢岳、今でも思い出す火砕流の滑り落ちて迫る映像のそれに近いので驚く。 島原駅の正面で坂を上ったすぐ近くに島原城はある。

1616年に大和から転封した松倉重政が日野江城から移ってこの城を築いた。 五層の天守と三層の櫓3つを持つ7当時4万石の大名にしては大きな城である。 過大な出費のため苛政をし、そのため天草の乱の原因を作った。 松倉氏は断絶し、その後には譜代の大名が続いた。

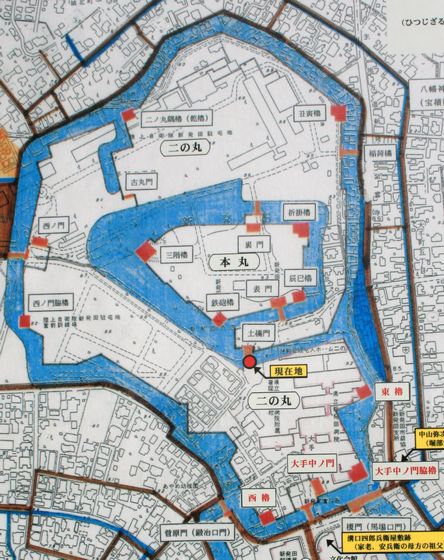

縄張り図

島原城

天守 残念なことにコンクリートによる復元である。 中は資料館になっている。

本丸へ

堀と石垣

島原武家屋敷

縄文の

築城の時に70石以下の武士のために城の西側に武家屋敷が整備された。 鉄炮町とも呼ばれそれで戦う徒の住居である。 役所の書記、代官、門の警備などに平時は従事した。

下の丁、中の丁、古丁の3筋から、上新丁、下新丁、新建、江戸丁が追加してつくられた。 今の武家屋敷通りは下の丁にあたる。山本邸、篠塚邸、島田邸を見ることができる。

下の丁、 中央に水路が生活用水として利用された

山本邸

山本邸 座敷

山本邸 台所

2023-7-25

日野江城

訪れる人が少ない。 城跡としてはかなり大きく有馬氏の居城であった。 鎌倉時代に時代に築城され、1496年に支城として原城が築かれた。有馬晴信は1582年に洗礼を受けてキリシタン大名となる。近くに有馬セミナリオを建設。晴信の朱印船は数多く渡航したという。晴信は島津氏について龍造寺軍を破り、秀吉に従い安堵される。江戸時代になり日向に転封となり去る。しばらく天領となっていたが、1616年松倉重政が入封した。当初はここを居城としていたが、島原城を築いて廃城とした。

日野江城

縄張り図 安土城のような階段があった

本丸へ

本丸

二の丸と本丸

石碑 日野江城浦口

有馬セミナリオ跡

2023-7-29

平佐城、碇山城、清色城

平佐城、碇山城、清色城

JR川内駅より徒歩で平佐城と碇山城へは行ける。 清色城と入来麓武家屋敷はバスで行くことになる。

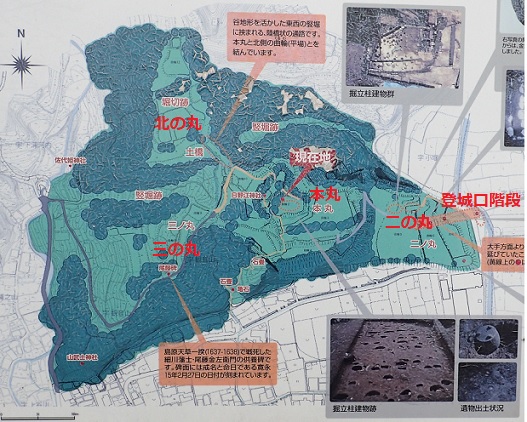

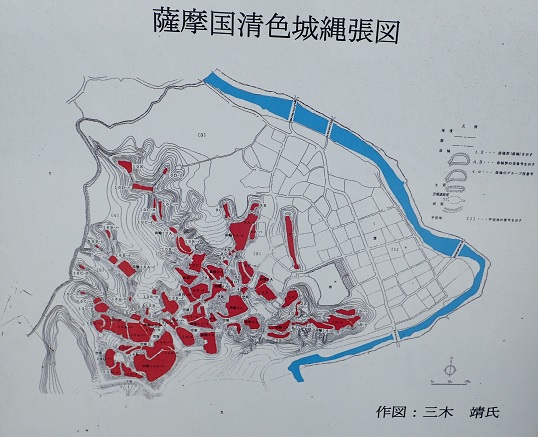

清色城

入来院氏が本拠とした城。 南北朝時代の築城かと言われる。 本丸、松尾城、西之城、求聞持城、仲之城などの曲輪がある。 そこへ行く案内板があるので、この曲輪へは急な道になるが見ることができる。

後で見た知覧城や志布志城のように、シラス台地特有の急な崖で構成される曲輪群の薩摩城郭を知ることが出来た。

それらの城のひとつでもご覧になれば承知出来、機会をを見つけてご覧ください。

縄張り図

案内板、 切岸、空堀

空堀(堀切) 難攻不落を思わせる

本丸へ

本丸

平佐城

JR川内駅近くの平佐西小学校近くが平佐城であったというが、痕跡はわからない。

築城年代は定かではない。

平佐西小学校

平佐城跡 石碑

碇山城

南北朝時代に島津忠久により築城と伝わる。 島津総州家の拠点であったというが、島津一族の争いには詳しくないので略します。 採石場として遺構は消えたという。

碇山城石碑

参考 島津氏の歴史

2023-7-23

富岡城

富岡城は熊本県では熊本城に次ぐお城だという。 ここをヨットで訪ねるべき長崎サンセットマリーナより富岡西港へ向かった。 ポンツ-ンにもやいを取った。 すぐにも漁港の関係者らしき2人が現れ係留拒否を申しわたされた。 着けたときに近くにいた漁師さんに邪魔になるか尋ねて差しさわりないであろうと聞いた直後であった。 他の場所を探したが、適当なところがないようなので口の津を目指した。 滅多に無いが、クル-ジング中に一度くらいは拒否にあうことがある。 ヨットに取っては困った事態ではある。

この城への訪問を一度は逃したが、口之津からフェリ-で鬼池に渡り、タクシ-にてここを訪れた。 ヨットでは東港に係留するか、レンタカーを利用するしか交通に不便を感じるところではあるが、行けば満足の得られるとこおであろう。

富岡城は関ケ原で家康に与した唐津藩主・寺沢広高が飛び地天草郡4万2千石をあたえられ、この地を治めるために1605年に築城された。2代目堅高が過酷な税のため天草の乱の一因となった。 一揆勢がこの城を襲ったが持ちこたえて撤退させた。 乱後に所領没収となる。山崎家治がここを領し、多くの改修をおこなう。1641年に丸亀に転出して天領となる。

代官 鈴木重成像

寺沢の算出した石高が過大であると再検地をおこなう。神社が出来るほどの治世を行ったという。

袋池から望む

堅固な石垣

2023-7-14

志布志城と麓武家屋敷

指宿から志布志城などへ行ってきました。 前日に鹿児島中央駅の観光案内所でここから志布志までの行き方を尋ねた。 JRで宮崎まで行き日南線に乗り換えて志布志まで行くのが良いと教えられた。 さすがに鹿児島へヨットで初めて来たとはいえ、おかしいと思えた。医者のセカンドオピニオンではないけれど、階段を下りた駅前広場にもう一つの案内所があり、そこでも訪ねた。垂水へフェリーで渡りそこから志布志行きのバスがあると云います。 それのほうが安くて早いと思われ、翌日にその経路で志布志に行ってきました。正解である。 後日に日南線の油津駅で志布志行きの時刻表を見る機会があったが、志布志へ行く列車は日に5-6本でした。 先の案内所で教えられたルートで行っていたら、どこかで宿泊を余儀なくされたであろう。 JRの職員の案内所であったかもしれないが、自社の利益優先の案内で、とんでもないものであった。 真に受けるのも注意したいものです。 志布志は鹿児島県といえども交通網は宮崎の影響下にあるのも事実でしょう。

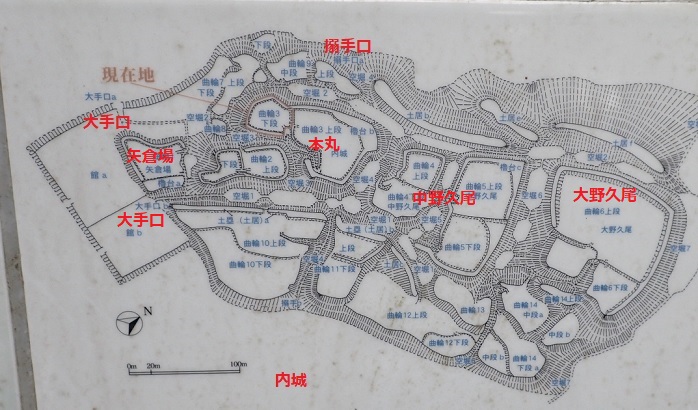

志布志城は内城、松尾城、高城、新城を総称している。

内城は案内板が要所に立てられているので、分かりやすい。 他の城には訪れることはできなかった。 松尾城には登り口が見られた。 行けないところもあるようである。

内城 縄張り図

復元模型

内城本丸登り口

新納時久墓 矢倉場

松尾城登り口

志布志麓 武家屋敷

麓武家屋敷はお城近くにいくらかの通リがあって、町割りがしてあるところが多い。 ここは城近くではあってもそのようにはなっていない。

下の写真のように門前に紫の旗が立っており、その存在を明らかに示している。 平山邸、清水邸、福山邸、天水邸、島濱邸などきれいな庭園がみられるが、 小生は指宿から来たので時間に限りがあり、その多くを見ることができなかった。

天水氏邸

天水氏庭園

平山氏庭園

2023-7-28

宇土城と古城

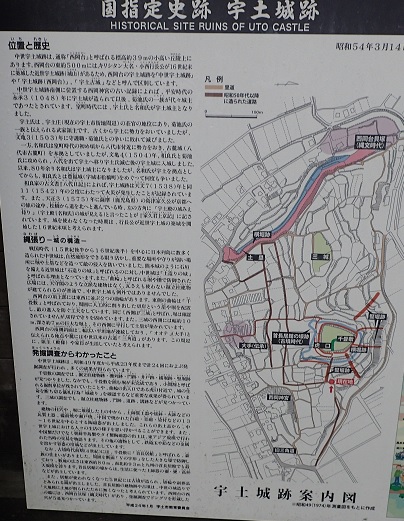

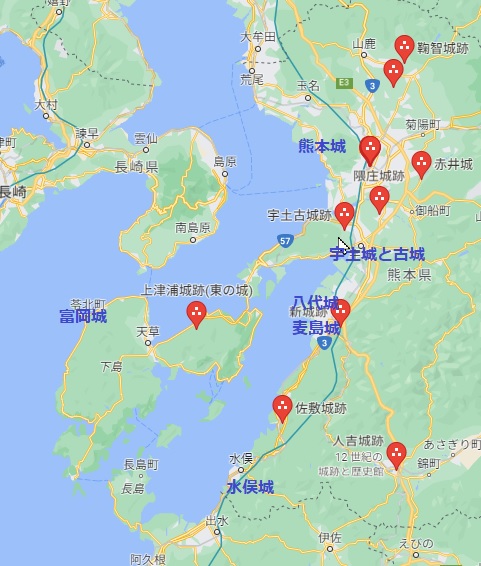

宇土城と宇土古城 地図

宇土マリ-ナからバスに乗りグ-グルマップで最寄りのバス停に降り、お城を探しながら現地に向かった。

宇土 (近世)

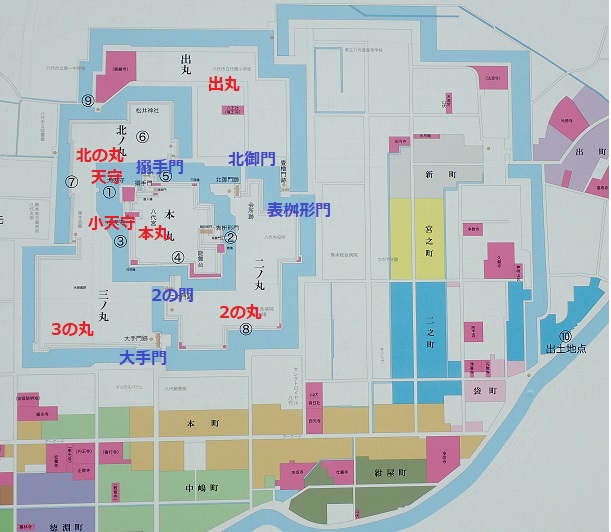

小西行長は肥後半国17万5千石を受領し、宇土古城の東にこの宇土城を築いた。 関ケ原合戦で西軍に属したことから東軍の加藤清正に攻められ開城した。 清政の隠居城として整備された。 清正の死去に伴い破却される。 その後1632年に加藤家は改易となり細川氏に変わる。1637年島原の乱に小西の浪人が加担したことから、幕府は西国の廃城の徹底的破壊を命じたので、ここの荒廃が進んだ。

城下町を持つ総構であった

石垣、 清正の改修によるものと言われている

城跡公園にある小西行長像

宇土古城

菊池氏か宇土氏により作られたという。 隣の宇土城(近世)よりは城跡らしい。 千畳敷という主郭と三城とで構成されていた。

虎口

横堀 その上は千畳敷といわれる主郭

建物跡

2023-8-1

一宇治城(伊集院城)、市来鶴丸城

市来鶴丸城と伊集院城の地図

一宇治城はJR伊集院駅のすぐ近くの城山公園にあり、市来鶴丸城はJR東市来駅より徒歩10分にある日置市東市来支所近くにある。

一宇治城 (伊集院城)

JR伊集院駅を降りるとすぐに城山が見え、迷うこともないであろう。 観光案内所もロータリ―横にある。

鎌倉時代に伊集院氏により築城。その後島津配下の城となる。1545年(天文14年)、島津家中の統一を目指していた島津忠良・貴久親子は先祖代々の居城であったが薩摩国西部にあり不便であった伊作城から、薩摩国中央部にあるこの城に拠点を移し、鹿児島の制圧を目指す。貴久は大隅と日向をを加えて家中の統一を果たす。1550年に鹿児島の内城へ写した。

1549年に貴久とザビエルがここで対面し布教が許された。

城の縄張りは「神明城」(本丸) 「伊作城」「中尾曲輪」「釣瓶城」「弓場城」「護摩所」「南之城」「上平城」など、大小30個あまりの曲輪で構築された。

桜の時期であったので花見の宴が見られた。

登城口

ザビエル像

曲輪と空堀

城という名の郭は堀を挟んで独立しており、公園として芝生を植えてよく整備されている。 案内板もあり曲輪を見ることが出来る。

市来鶴丸城

市来鶴丸城は市来氏によって築かれた城です。市来氏は市来家親の代に島津立久によって滅ぼされ、以後は島津氏の所領となります。戦国時代になると島津宗家と対立していた薩州家の島津実久が占拠しましたが、1539年(天文8年)に島津忠良・貴久父子が攻略すると、伊集院忠朗、のちに新納康久が城主をつとめました。なお康久が城主の1550年(天文19年)にフランシスコ・ザビエルがこの地を訪れ布教活動をしています。

市来鶴丸城は鶴丸小学校の裏にある。

春日神社、 登城口がある、登城路は整備されている

ザビエルと家老ミゲル、 赤い屋根は小学校

ザビエルは10日ほど布教したという。 鹿児島で説教を聞いた家老ミゲルが感動してここ鶴丸城へ案内したという。ザビエルはこの後平戸へ行った。

主郭

2023-8-9

伊作城

JR伊集院駅よりバスにのり伊作城へ行った。 多宝寺口の案内板により登城することになった、

南北朝時代に島津本家4代忠宗の弟・久長が伊作島津家の始まりでこの城を作った。忠良(日新公)やその子4兄弟・義久・義弘・歳久・家久がこの地で誕生した。 本丸にこれらの人々の石碑がある。

縄張り図 本丸は亀丸城

伊作城登城口

仮屋城跡(曲輪)

本丸の誕生石碑

2023-8-12

八代城と麦島城

肥薩オレンジ鉄道八代駅よりタクシーにて八代城へ行く。 そこから前川にある橋を渡り麦島城へ行ってきました。 八代城は天守は無いけれども石垣などの構造物がしっかりと残っており、小さいながらも見ごたえのあるものです。

八代城と麦島城

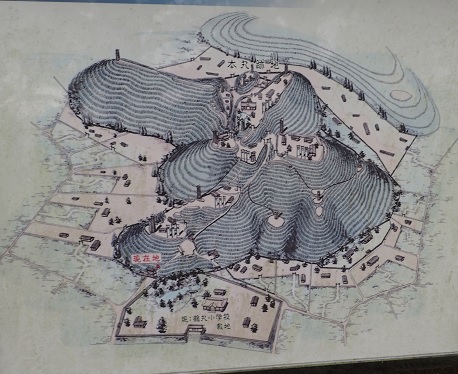

縄張り図

天守跡 若い女性の花見真っ最中

欄干橋跡

埋み門跡

廊下橋跡

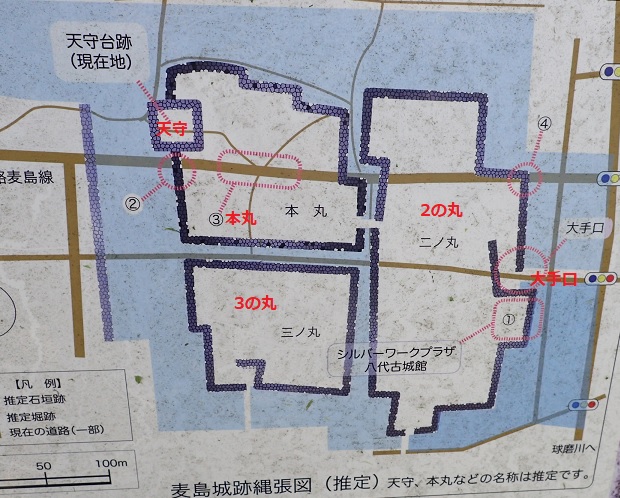

麦島城

麦島城を1588年に小西行長は築城した。この城の北側は大きな入り江で港であった。 南蛮貿易の拠点・徳淵津でもあった。ここは関ケ原の戦いの後では小西は改易され加藤清正のものとなる。一国一城令が決まっても加藤藩は例外として熊本城とここ麦島城を持つことが幕府より許された。 薩摩対策の一環としてであろう。 一六一九年大地震でここは倒壊した。 麦島城の代わりとして八代城を築き、一国二城体制は明治まで続いた。

縄張り図

麦島城跡 残っていない

八代キリシタン殉教地、 11名の殉教者をだした。

徳淵津が南蛮貿易の港としてにぎわっていたことを小生は知らずに、麦島城を訪れる途中にこの地を見つけた。 この港があるからこそ秀吉はキリシタン大名の小西行長をこの領主にした

2023-8-15

飫肥城

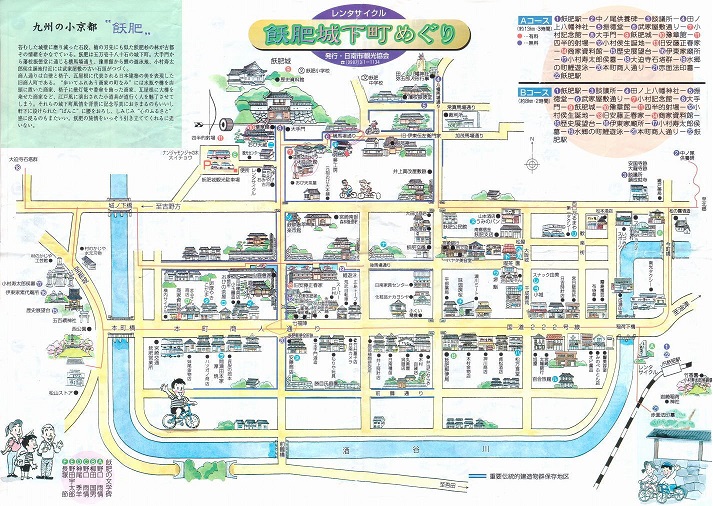

飫肥城 地図

退院した病み上がりの雨の日飫肥城へ行って来た。 油津にヨットで入港した日に日南病院に入院したので最初にここへ来ようと予定していた日より3週間余を経てしまった。 油津は豪華大型客船のクルーズ寄港地になっているので、この城はその日の最大の人気地になっているらしい。

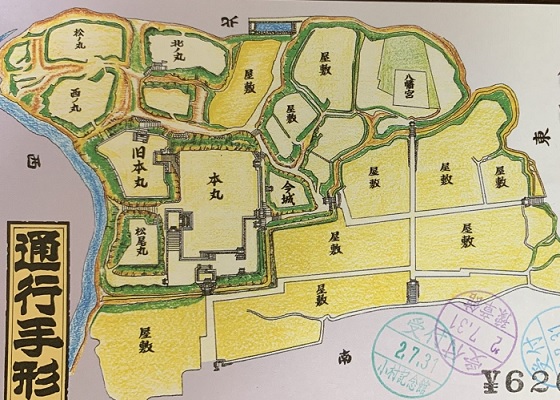

縄張り図 入場券より

島津氏と伊東氏がこの城を争った。秀吉の九州征伐、関ケ原の戦いを経て明治まで伊東氏が所有した。

上図縄張りにあるようには残っていない。 予想以上に小ぶりに残っている。 現存する建物は無い。 城下町には風情が感じられる。

大手門 復元

城下町めぐり マップ

病み上がりなので満足にはぶらつけなかった。 上図を参考に散策してください。

2023-8-23

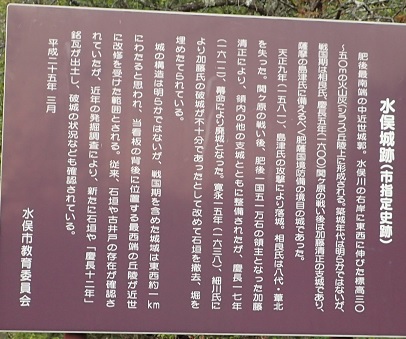

水俣城

水俣氏により築城とされるが詳細は不明である。戦国期には相良氏、島津氏、小西行長、加藤清正、細川氏と変遷していく。1612年に幕命により廃城となる。

水俣近郊図

肥薩オレンジ鉄道 川内―八代を運行

水俣のゲストバ-スよりたくしーにて水俣城へ行く。 上記にあるように石垣や堀が埋められているのでそれらしい雰囲気を感じるのみである。

本丸跡

西南戦争 薩軍慰霊碑

田原坂の戦いに次ぐ激戦の地であった。 薩軍慰霊碑が見られる。

2023-8-25

鹿児島城(鶴丸城)と麓武家屋敷

JR鹿児島中央駅より市電に乗り市役所前で下車して徒歩5分で鹿児島城御楼門に着く。堀を渡って御楼門を抜けて本丸にある歴史資料館・黎明館に行く。展示物は豊富で1時間あまり時間を要した。 幕府に遠慮したせいか、天守や高石垣は築かれなかった。バックに城山を控えるが、本丸、2の丸、出丸の簡素なつくりである。 それを補うために外城制度を持ち家臣を麓武家屋敷に住まわせた。現在は本丸跡に鹿児島県歴史資料センター黎明館、二の丸跡には鹿児島県立図書館、鹿児島市立美術館、鹿児島県立博物館などが建っている。

鹿児島城と麓武家屋敷

平田靱負や調所広郷などの上級武士はお城近くに住み、西郷隆盛や大久保利通などの下級武士は少し城から遠い加治屋町に居住した。

鹿児島城 模型

御楼門 復元

2023-8-24

熊本城 再訪

2018年に長崎にヨットで寄港した際に熊本地震で被害の生々しい時に長崎から出向いて見に行きました。 今度は宇土マリーナよりもう1度見に行ってきました。 前回よりは同じ熊本県であったので遠くは感じなかった。

天守は再建されていて中を見ることが出来た。 木造を想像していたけれど内部は近代的な再建造りであった。 下に前回と現との比較写真を載せた。

現 天守

旧 天守 修理中

現 北十八間櫓

旧 北十八間櫓

現 飯田丸 3階櫓

旧 飯田丸 3階櫓

再建復興修理には2052年の長きにわたるという。

熊本城 震災復旧工事中 2018-7-3

http://hayame.net/custom27.html#spb-bookmark-467

2023-8-30

桜之城 (山之城) 枕崎

薩州島津家第2代国久が1504-1520年に築いたものとみられる。その4男の秀久の居城とされたが、後に日新公3男尚久その子忠長の居城となり、さらに喜入城から移った喜入氏の居城とされた。1615年1国1城の令により廃城となった。

花渡川に接する桜之城

本丸 城山センタの裏から登るところにある 赤い屋根は梵鐘

2023-9-5

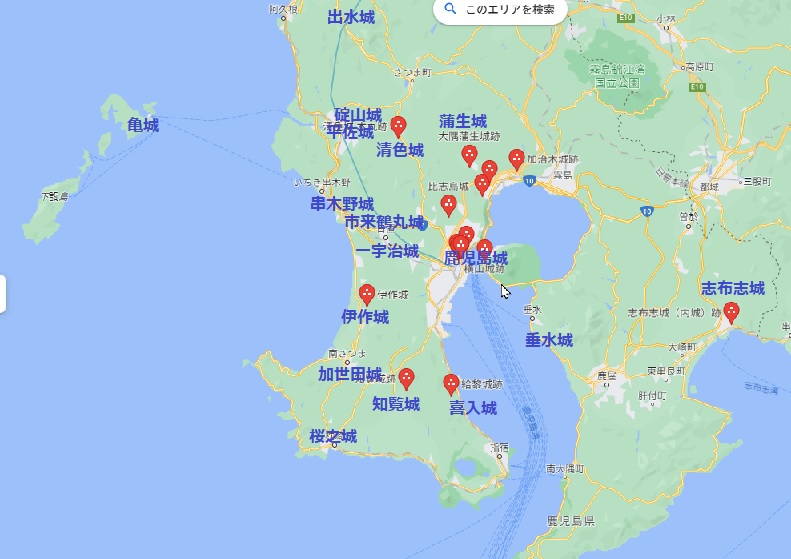

鹿児島の城 薩摩の城 まとめ

鹿児島の城地図

1. 鹿児島城・鶴丸城

2. 清色城

3. 伊作城

4. 喜入城

5. 桜之城

6. 亀城 上甑

7. 平佐城

8. 碇山城

9. 志布志城・内城

10. 串木野城

11. 一宇治城

12. 市来鶴丸城

13. 知覧城

14. 蒲生城

15. 垂水城

16. 加世田城・別府城

17. 出水城・亀ヶ城

2023-8-5

長崎の城 まとめ

長崎の城

1. 原城

2. 日野江城

3. 島原城

4. 大村城・玖島城

5. 福江城

6. 平戸城

7. 福田城

8. 膳所城 小鹿島島

熊本の城

1. 熊本城

2. 富岡城

3. 宇土城、 宇土古城

4. 八代城

5. 麦島城

6. 水俣城

徳島城

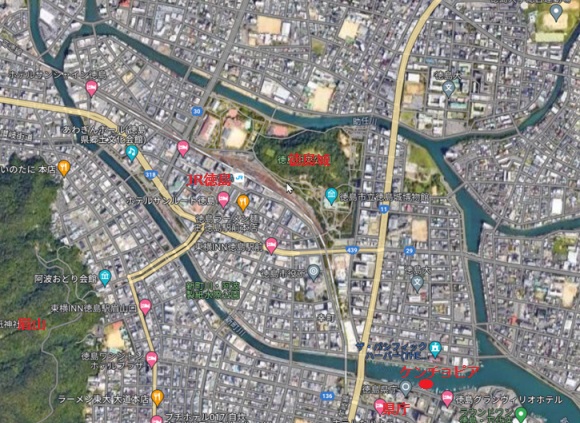

いつものヨット巡航のメインテーマのひとつは城廻りであるが、今回はお遍路寺と阿波の神社を行きたいので、それにその数も多すぎるので、お城めぐりを封印することになる。 しかし、停泊地のケンチョピアとJR徳島駅との徒歩の往来で、その途中にちょうど徳島城が在りお城を見学することが出来た。

徳島駅の線路を挟んで向こう側の公園に徳島市城はある。線路を跨ぐ陸橋を渡ると、もう城内である。

徳島城 周辺図 赤丸は泊地のケンチョピア

1585年、豊臣秀吉の四国攻めにより、戦功があった蜂須賀正勝(小六)に阿波が与えられることになる。 しかし、60歳を過ぎた高齢で、既に隠居の身であったことから、その子の家政が、阿波1国、18万6000石を領する。

徳島城は天正14年(1586年)築城で平山城(標高61m)である。築城者は初代家政である。本丸、東二の丸(天守跡)西二の丸、石垣、堀、表御殿庭園等がある。吉野川から分流する、助任川・福島川・新町川・寺島川(現 JR徳島駅と牟岐線)を外堀とし、さらに内側に堀川・瓢箪堀(現 東出来島町東部)があった。

蜂須賀家は後に淡路も所領とし25万7千石となった。 外様ながら、改易されることもなく、そのまま明治まで所領を維持した。 香川県の山林は開放されることなく現在も国有林であるが、徳島の山林は利用が解放され、藍やその他の特産品の開発を含めて蜂須賀家は善政を牽いたという。

城跡図

徳島駅より陸橋を渡る

数寄屋橋門

下乗橋

復元された鷲の門、曲輪「三木郭」(みきくるわ)に築かれ城門

城山の貝塚

城山の海蝕崖

2024-1-16

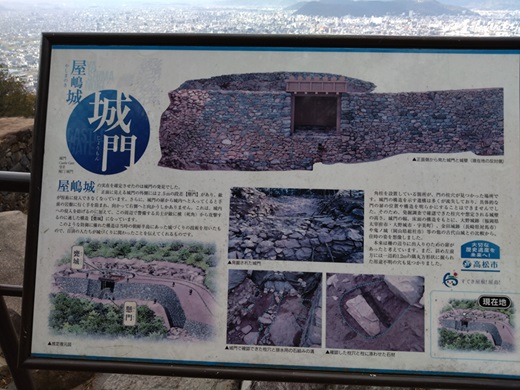

屋島城

屋島寺の帰途に近くの屋島城へ立ち寄った。 城門の跡が残っていた。 ここは備讃瀬戸の南・四国側にある。 また、北側の本土側には鬼の城がある。この2つで白村江の敗戦後に西から攻め寄せる唐・新羅軍を押さえるつもりであったのであろう。

屋島図

案内板

屋島城詳細へ 高松市公式ホームページ

https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/smph/kurashi/kosodate/bunka/bunkazai/chosa/yashimajo/index.html

縄張り図

城門

2024-2-5