ここでの更新は終了しました。 最新は 新船中発策Ⅱ をご覧ください。 https://hayame.coolblog.jp/

ヨットで巡るお城

新しい更新は 城廻り 2

項目

石戸城・砦 (天神山城

松山城と道後温泉

宇和島城

丸亀城

高松城

三原城

福山城

甘崎城

岩城新城

東山城 塩飽本島

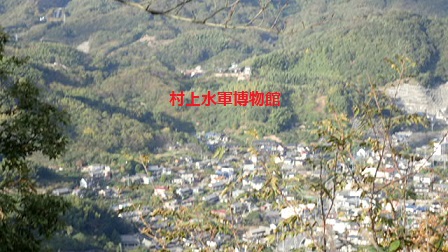

村上水軍博物館・能島城

因島水軍博物館

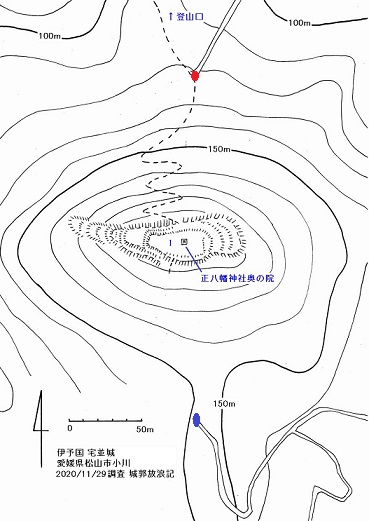

宇多城

青陰城

桜尾城

吉田郡山城

広島城

仁尾城

日出城

三星城 美作

美可崎城・千守城・島前城 因島1

青木城・小丸城 因島2

石戸城 手前が一夜堤

石戸城の歴史など

;大河ドラマでも平清盛の話になればスルーです。戦国武将のようなロマンを感じることがないからです。兄弟・親子・親類の相続争いは勝手にやっておればという気持ちです。

そのような時代ですが、地元の石戸城・砦は扇谷上杉氏が古河公方に対抗するために築城しました。

石戸の位置が鎌倉街道が通り、鎌倉から鴻巣を経て忍に通じる交通の便があり、川越と岩付、松山の城を連絡する位置にありました。

上杉謙信が関東の争いに乗り出してきたことから、松山城攻防の後詰めのために石戸城に在城したことがあります。

(後)北条氏が力を増して、 関東を支配する動きのなかで、北条氏邦により石戸城は落城した。

秀吉が北条氏への小田原攻めにのときに、、その前哨戦として、関東の北条氏の諸城を攻撃して落城させた。 石田光成が忍城への水責め攻撃が有名です。

諸城が北条氏から秀吉のものとなった。それで小田原城に孤立した北条氏が降伏して、秀吉の天下統一となる。 秀吉により家康が関東転封になり、家康の譜代牧野氏に石戸城はまかされたが、川田谷に居館を移したことで廃城となりました。

年表

1132 藤田八右衛門による築城ともいわれる

1457-60 扇谷上杉家臣の大田道灌により川越城・岩付城・石戸城を築城

古河公方に対するため、同時期に江戸城も完成。

1525 北条氏綱が岩付城を陥落、大田資頼が石戸城に逃れる。

1537 扇谷上杉の本拠川越城が北条氏綱により陥落

1546 川越夜戦で上杉朝定が死亡して扇谷上杉滅亡

1562 北条氏邦(鉢形衆)が一夜堤を築いて石戸城を陥落

1564 上杉謙信 松山城の後詰めの際に着陣。松山城落城を知り、

騎西(私市)城を落として帰る。

1590 小田原攻めで秀吉に降伏

徳川家康のにより牧野康成に与えられたが廃城

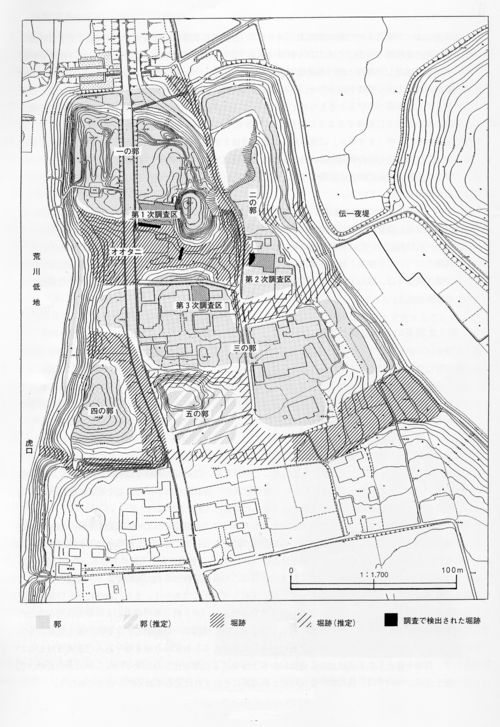

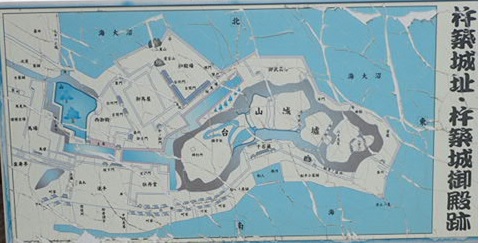

北本教育委員会調査図

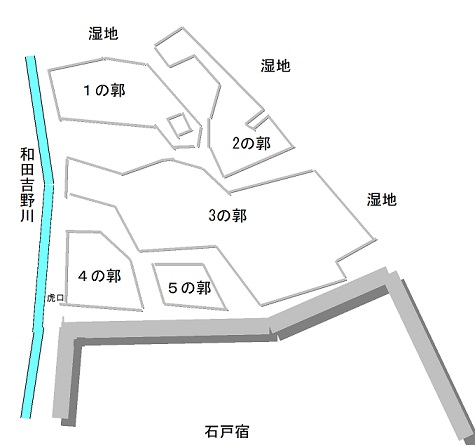

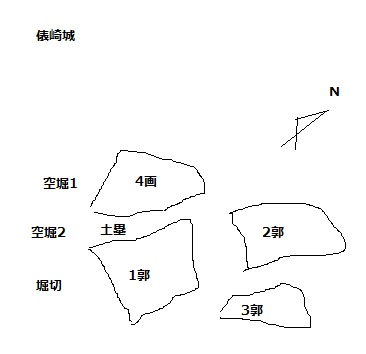

石戸城の規模と郭など

城跡を散策してみますと、近くの松山城や鉢型城のように籠城作戦をとっても数千名の兵士が籠城できるほどのスペースはないようです。 発掘がすすみ南側に大きな構えが見いだされないかぎり、数百名の籠城しかできない面積です。城というよりは砦です。

北・東・西の3方を川・湿地に囲まれた要害です。南側からの攻撃しかできないので、南側は大きな堀で守られています。

北条氏邦が攻撃の際に東側の台地に陣を構え一夜堤を築いて落城させた言い伝えは理にかなっています。

現状では目立たないところに遺跡の小さな表示があるばかりで、現代になってできたさくら堤通りを車で走行すると切通しがあるのみで、気が付かないで過ぎてしまうでしょう。

荒川で掘った土を掘に埋めて平坦にしてしまったせいで、注意しないと分かりにくくなりました。西側崖斜面下には古くは荒川の支流和田吉野川があったようですが、ここも河川改修と湿地の埋め戻しで、現在は天神下公園のグランドになっています。東側の湿地は昔のままで、一夜堤も残されています。

私有地になっているのでやたらなところには立ち入りできず1の郭には2-3層の天守台の跡地があるといいますが、確認できておりません。

地元では、まだ10-20年は使える、駅西側の再開発に6億円も投じました。半分が国費で支払われるということが、その大きな開発理由でした。

地方創生が叫ばれていますが、それなら民有地を買い上げて、城・砦の復元をめざしたらどうでしょう。もちろんオリジナルに近い木造の構造物です。壮大な天守を再現する必要もないので、費用も少なくて済むと思っています。 現在ある樹を伐採して再利用をする、エコに作ることも考えなければなりません。

石戸城 想定図

教育委員会にある古地図 鎌倉街道が通る

詳しい写真は下記をごらんください

http://www.hayame2.sakura.ne.jp/99_blank009.html#石戸城

2016-10-24

松山城(伊予)と道後温泉

秋山兄弟と正岡子規を育んだ伊予にある松山城に行ってきました。

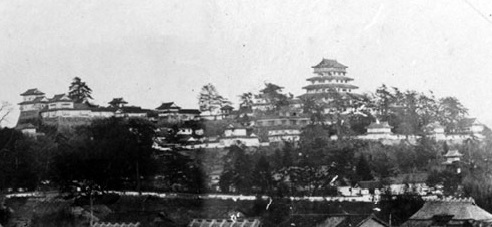

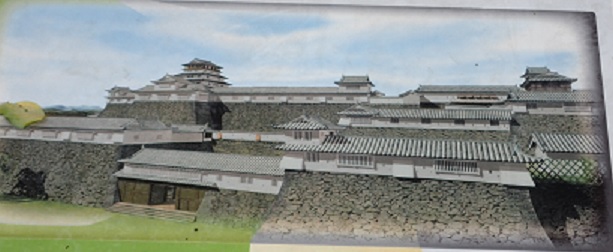

賤ヶ岳の七本槍のひとり加藤嘉明が関ケ原の戦いで戦功をあげ松山城を築城した。連立式の天守であるが、昭和も初期に子天守が消失が消失して、木造で復元された。 門・櫓なども良く残っており防備のための工夫もうかがわれる。

見ごたえのある城でした。

ケ-ブルカ-やリフトが山頂の天守まで整備されている。スキ-気分でそれに乗りました。ふもとにあった2の丸3の丸からの登り道もあり、今から思えば帰りはそれを利用すればよかったように思います。

道後温泉近くに湯築城が公園として残っており、これも見たかったけれど、逃してしまいました

道後温泉

上の写真は道後温泉の本館です。これを代表としてひなびた温泉街が続くのかという勝手な事前の想像でしたが、期待はずれでした。 410円程度の入浴料でお湯につかれるのは良心的です。さすがに有名な観光地だけあって、にぎわっていてイモを洗うようなものでした。温泉の質は温泉オンチの爺爺にはわかりません。

ぼっちゃん列車 予約が必要です。

松山は四国の地方の小都市だけあって、落ち着きが感じられて、都会的なこととのまとまりもあり、住みたい気持ちになりました。 名古屋の市電が全盛であったときに育ったので市電には愛着があり、なつかしい思い出です。

2016-2-18

宇和島城

藤堂高虎によって築かれた。現在は埋め立てられて海城には見えませんが、西側は海に接していた。現在は天守が残るのみで大手門が空襲で焼失して門は残っていない。現在の登山口にある門は武家屋敷にあった長屋門を移築したものである。しかし天守は江戸時代の建造で残存する日本12天守のひとつです。

天守付近に居たボランテイアガイドさんの説明によれば、伊達の分家のはずですが、意外なことに、嫡男(嫡子ではなく庶子)が初代宇和島藩主であった。それというのは、秀吉の人質として秀頼とともに大事に育ったので、徳川にはばかるところがあり、本家の相続は次男がした。家康が伊達政宗への100万石・報奨の1部として、正宗が家康に進言して宇和島に10万石を賜った。

宇和島藩は進取の気風が幕末まで残り、高野長英や大村益次郎を採用し、蒸気船の建造もしている。 我がおカミさんによれば、仕事でこちらにきたことがあるのですが、農業で新しいことを進んで取り入れているのだそうです。現在でも進取の気風がある土地だと話してくれました。

おだやかな気候とこじんまりとまとまった雰囲気は好印象で住んでみたいところです。

宇和島城より宇和海を望む

2016-2-23

丸亀城

丸亀城 遠景

天守

日本12現存天守のひとつ丸亀城に行ってきました。1597年。生駒親正が築城に着手。1国1城で廃城になる。1643年山崎家治が再築した。1658年京極高知が6万5000石で丸亀藩主となる。1660年天守完成。

何といっても近世の城郭ゆえ石垣が美しい。高くて上に行くと垂直になっています。これがすばらしい。

四国の城は海を利用した海城が多いのですが、ここも現在はその面影が少ないけれど古地図にはそのように描かれています。

大手二の門 桝形虎口になっている

大手一の門

生駒親正

美濃可児に生まれる。信長の美濃攻めに臣下となる。信長により秀吉配下の武将に任じられる。秀吉に1000石与えられ戦功を重ねて、さぬき17万1800石になる。関ケ原では子は東軍に属して、親正は西軍に与した。負けたので高野山に入る。子が家康についたので本領は安堵された。後にお家騒動のため改易になった。

京極高知 (きょうごくたかかず)

1637年松江26万石の叔父京極忠高の末期養子になる。高知は播磨龍野6万石に減封となった。1660年丸亀藩6万石に転封となる。 忠高が側女に産ませた子であるともいわれている。

忠高の父・高次はいとこの正室・初(浅井3姉妹の一人)とは子供が無かった。それで妹で徳川秀忠の正室お江の娘・初と忠高は結婚した。高知はそれで徳川家に知られたくなかったのでしょう養子とされた。

また、父の弟に同名の高知(丹後12万石)がいる。父の高次は関ケ原の前哨戦の大津城籠城戦で有名である。

2016-4-5

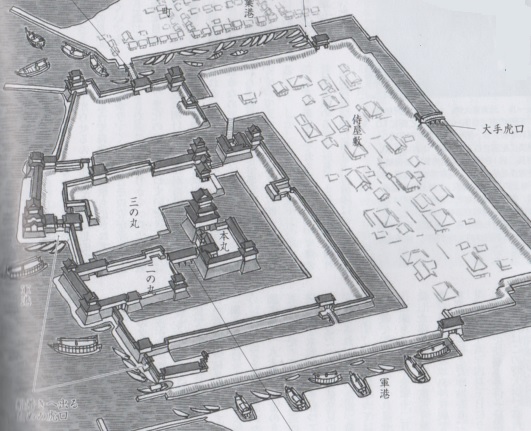

高松城 (玉藻城)

秀吉の四国平定で讃岐の領主となった生駒親正により築城された。

瀬戸内海にある城は海城が多い。宇和島、丸亀、松山城なども、現在は埋め立てられてその面影は薄いけれど、城の一端は海に接していて防備と海への進出を兼ねた海城である。 水軍を指揮して参戦することも多い。

堀には海水が引き込まれ場内に軍船が出入りできるようになっていた。 現在でも鯛などが堀で泳いでいるのが見られる。

高松城 海城としての図 上下の船溜まりに注目

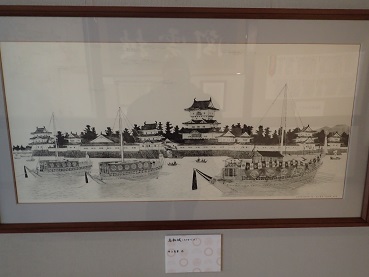

本丸が無くなる前の海側から見た高松城

本丸へ続がる唯一の蛸橋

明治17年に天守は解体された

海側にある現存する月見櫓

思ったより現存する規模が小さかったので、期待外れのところもあった。海からの子の城の眺めは有名であったので、またs最大の海城ともいわたので、惜しまれる。

2016-5-8

三原城

小早川隆景が築いた浮城

三島城天守台へは三島駅構内から階段を上がっていきます。 このあたりは隘路になっておりそれゆえに城が作られ、また新幹線や山陽線を作るときには城を分断してつくらなければならなかったのでしょう。

本丸 天守台、 大きなものですが天守台は作られていない

南側は当時はすぐ海に面していて浮城とも呼ばれている。瀬戸内にあるお城の一正面は海になっているものが多く、その一つでしょう。

元禄初年 三原城下絵図 三原中央図書館より

明治43年 海から見た城跡

舟入櫓

小早川隆景が高山城・新高山城から移ってここに三原城を整備した。小早川水軍の軍港とした。

小早川隆景 1533-1597

毛利元就の3男で小早川家を継承した。

舟入櫓前に立つ聖トマス小崎像 ただここで母に手紙を出したというゆかりです。

2016-7-26

福山城

10万石の譜代大名にはできすぎた城

福山には船員時代に何度も製鉄所へ寄港しました。 製鉄所では、その当時でも荷揚げ設備が近代化されて大型化していて、長く滞在することはありません。 たまに泊まることがあると、若いバカさのせいでしょう、文化的なことには関心が薄かった。 従い福山にお城があるなんて気が付きもしませんでした。

爺になって、三原へヨットで訪問。 やっとJRに乗って福山や尾道を訪ねました。

福山城は1622年に完成した。新規の築城としては最も新しい城です。そのためか伏見城から移築されたものが多い。天守は昭和20年の空襲により焼けました。

譜代の臣水野勝成が備後10万石の領主となり、福山城を築く。10万石の大名の城としては大きすぎ、櫓の数も多く西方防御の拠点として役割を担った。

再建天守閣 博物館 北側は鉄板張りであった

2の丸南側石垣 月見櫓

筋鉄御門 重要文化財

伏見櫓 重要文化財

水野5代のあと阿部10代が廃藩置県まで続いた。

幕末の阿部正弘は福山藩主で老中首座を務めた。彼は日米和親条約を結び日本を開国させました。勝海舟を登用して長崎海軍伝習所などを創設。老中在任のまま江戸で急死した。

阿部正弘像 1819-1857

福山城も譜代の阿部氏が福山藩とは、ここにくるまでは、知りませんでした。見直しさせられました。

2016-8-2

築城400年記念 修復計画

https://www.youtube.com/watch?v=Cy9pf7JZvJ8

2020-9-28

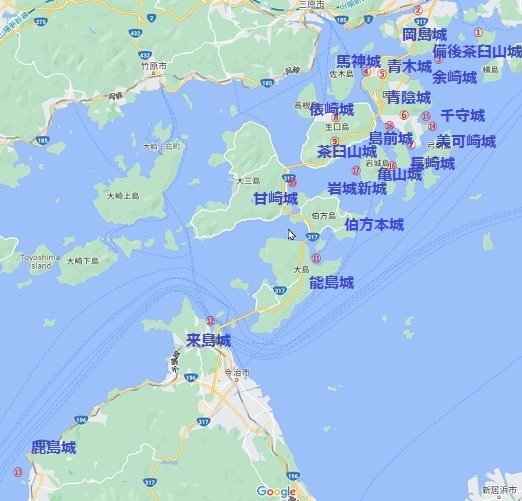

甘崎城

日本のモンサンミシェル

大三島の東端の古城島というまことに小さい島に甘崎城はあります。 梅雨の雨のなかでその対岸に行き、やっとさがした地元の人に所在確認をすることができました。

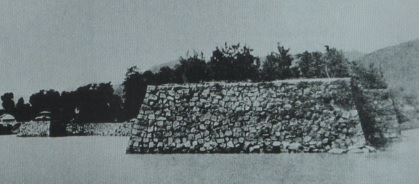

昔は島は石垣で囲まれていたのだそうです。 明治になって塩田が盛んになり、それにその石を使ってしまった。 小さい島ゆえに由来をしらなければ過ぎてしましそうです。大三島の海の駅で知り合った地元ヨットマンに聞いてもあのあたりに確か小さい島があったなあ..といったところです。

アマは海人(海武士)をサキは防人の意。 アマを取り締まる役目から海上交通の役割になり、村上水軍の拠点となる。秀吉が覇権を握ると藤堂高虎が改修して属城となった。1608年高虎の移封により廃城となる。

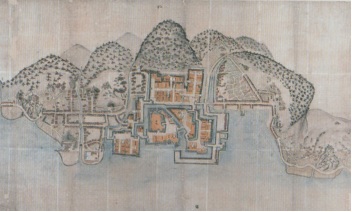

古城島 甘崎城

大潮のとき陸続きとなる

案内板

近くの陸の駅から観光船で見られる模様。 ヨットでは水深が浅くて行くことができません。 沖を航行したとき海側より見ることができました。

日本のモンサンミシェルであるのにもったいない遺産です。史実に照らして復元してほしいものです。

2016-8-

岩城新城 甘崎城の支城

甘崎城と岩城新城とで鼻栗瀬戸へ向かう4つの水路を抑えられます。

1大三島と生地島の水路

2. 岩城島と生口島の水路

3. 岩城島と赤羽根島の水路

4. 津波島と伯方島の水路

村上海賊の砦は要所に多く存在しますがそれらのひとつです。

藤堂高虎が甘崎城を改造したのだが、ここをそうしたという云われは残っていない。この岩城島の反対岸には亀山城がある。

岩城新城 岬の鼻のようなところには城跡が多い

岩城新城から甘崎城を望む

2018-1-3

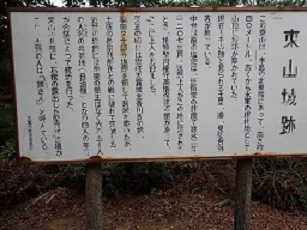

東山城 塩飽本島笠島

塩飽海賊の城

塩飽海賊の本拠地笠島に東山城がありました。 ここから通行する船を見張って通行料を稼いでいたことでしょう。 支払いの無い船は笠島に置いていた船で急襲して積荷もろとも皆殺しにしたということです。

海賊というと、最近のソマリア海賊は人質をとって身代金を保険会社からせしめるものになりましたが、カリブの海賊のように襲って積荷を奪うスタイルがイメ-ジとしてもっています。

日本の海賊は1割ほどの代金をとって支払えば水先案内もしてもらえるスタイルで、カリブのイメ-ジとは違います。いってみるならば、損害保険会社のようなものです。 耕地の少ない島ではそのような生業が必然的に起こったのでしょう。

本島の北東端にあり、高さ40m、見張り台跡も残っているというが確認できませんでした。天正の頃には讃岐天霧城主香川氏の甥、福田又十郎が塩飽を領して居城を築いたが、長曾我部との戦いに敗れて落城した。

空掘あと

土塁あと

ほとんど訪れる人が無く、笠島の街並み保存地区を見たあとに、フェリ-の出る泊港に帰る際に山に登り、遊歩道としての設備がありますので、訪れたらどうでしょう。

2016-8-15

宇多城

弓削島海の駅にヨットを係留して、1日自転車を借りて島を1周しました。

その途中に宇多城跡を見てきました。

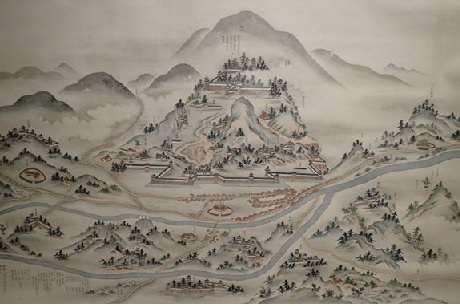

中世の頃伊予の国(西条市)から来た宇田源次兵衛源明利という武将が、久司浦に宇田城(宇多城)を築いたと伝えられている。近くに火山というのろしを上げるのに使った山もあります。

久司浦はくじらからの名称と思われ、鯨漁がおこなわれたのか? 今では、数えられる程の集落です。 けれどもお祭りの山車の倉庫もあり、往時がしのばれます。

島の1周は本島、女木島、弓削島と自転車を借りて行いました。さすがに電動自転車を借りたところは楽です。坂のキツイところが多い宿命になります。 ほかのヨットマンは何もないとのお言葉ですが、そうでもあり、その確認にも意義が有るともいえます。 今後も機会があればやるつもりです。

弓削島北回りではグリ-ンセンタ-という名称のエコな名前のゴミ焼却施設が崖ぷちにありました。 これはこの島を離れて、ヨットで沖から眺めると、白い巨大な灯台にも見えて、海図にいう顕著な構造物・建物です。こんなものしかありませんが、桜並木がある島が多く、さぞかし春には良いところだと思われます。海からながめても。

城山 前方の頂き

久司浦

案内板

2016-8-7

村上水軍・海賊衆

熊島城 熊島村上水軍博物館

宮窪の瀬戸は大島と伯方島の間の狭い水路・瀬戸で10ノットにのぼる潮流があります。

現在の海図を眺めても暗礁がところどころにあり、とてもそこにあった熊島城にはヨットでは接近できません。 モ-タ-ボ-トのない昔では難攻不落のお城であったでしょう。 でもサイズ的には大きなものではありません。

熊島水軍城

近くの大島に村上水軍博物館があります。大三島宮浦から今治行きの急行バスに乗って島内バスに乗り換えて行ってきました。

村上水軍博物館

予約をすると博物館近くから熊島に上陸する観光船があります。通常は潮流体験のようです。

熊島村上水軍は長男が相続しただけあって最大の海賊衆であった。 毛利氏の盛況の契機となった厳島の戦いで大きな貢献をした。 また、信長との、石山本願寺に兵糧を運ぶ、木津川口の海戦で、毛利に与して勝利しました。 しかし 秀吉に疎まれて追放された。

雨の熊島 向こうにしまなみ海道の伯方大島橋が見える

伯方島に向かうフェリ-から見た 熊島

2016-8-4

因島村上水軍城(史料館)

弓削島から因島土生に高速船で渡り、そこらバスにて因島村上水軍城に行きました。

いかにもお城のような作りですが、城を模した博物館で元は家老の屋敷があったところ、ふもとにはお寺があり村上水軍の菩提寺で墓地があります。

因島村上水軍城・史料館

村上水軍の墓地

本当のお城は青影城といい、ここで船を見張り、現在は陸地ですが過去には海が入りこみ船隠しになっていて、片刈城の指示のもと出陣したとの館員の説明を聞きました。

中央台地状にあった青影城

村上吉充は因島村上氏の6代当主で、父の時代から毛利氏に近い立場であり、厳島の戦いで加勢して大いに毛利氏に貢献した。小早川水軍と共に大友軍と戦い、信長との木津川口の海戦で勝利した。関ケ原で毛利が30万石に縮封されたので1800石(2800石?)になってしまった。

村上吉充 第6代因島村上当主

2016-8-9

桜尾城

広島県廿日市市にあった当時は3方を海に面した海城です。 鎌倉時代に藤原親実が厳島神社の神主となり桜尾城を築いたといわれる。 室町時代には武田氏や大内氏の支配です。戦国時代には毛利氏の支配となった。毛利氏家臣の桂元澄や毛利元就の4男穂井田基清が城主になる。

大正時代の桜尾城

桂元澄の末裔である桂太郎がここを買い寄付して、現在は桂公園としてある。台形をなした高台の公園が現状です。そこを見に行った時は、女子中学生が集まってにぎやかにしていました。

桂太郎は明治の元勲で、日英同盟を結ぶなど、日露戦争のグランドデザインをした人です。彼なしでは勝利することはできなかったでしょう。

桂太郎

史跡桜尾城

公園からの下り坂道

桂太郎の寄付 桂公園碑

藤原親実が鎌倉幕府より桜尾城主に着任後(1220)に1233年に

天満宮を作ったといわれる。

廿日市 天満宮

また近くに菩提寺として洞雲寺があり、桂元澄のお墓や毛利元就が屋島の合戦で

討ち取った陶晴賢を桜尾城で首実検してこの寺に葬ったということです。

洞雲寺

桂元澄 夫妻の墓

陶晴賢の首塚 洞雲寺境内

2016-9-25

折敷畑の合戦

吉田郡山城

毛利の本拠地だった吉田郡山城に行ってきました。広島からは1時間45分かかるうえに、1時間に1本くらいの間隔で運行しているバスでしか行けない不便なところに、今はなっています。

日本屈指の山城といってもよいと聞いていますが、実際に眺めてみますと、急峻な山のイメージではありません。標高300mですが比高200mで徒歩1000mくらいで本丸にたどりつけます。3層の天守閣があったといいます。

毛利氏が大きくなるに従い城規模も大きくなりました。 国人領主のころには山の一部の本城の郭として残っています。

広島城に移るまで、ここは使われていました。 関ケ原の戦いで敗れ、萩に転封になると廃城になります。

歴史博物館から毛利元就のお墓に行き、その横にある山道を1000mくらい登って行くと本丸にたどりつきます。 博物館近くで杖(無料)を貸してくれるところがあり、それを利用すると歩くのに便利です。ちょうど小雨降りで傘を持っていたので杖替わりでそれを使いました。雨量の多い日には整備が悪いので、本丸まで行くのは止めたほうがよいでしょう。 そうは言っても、普通でも本丸まで足を延ばす人は多くはないようです。 遺跡の現状に変更を加えることはできませんが、あまり環境がよいとはいえません。

帰りは尾崎丸を経由する山道があります。この道が昔に使われていた登城道のようです。

吉田郡山城 遠景

古図

毛利元就のお墓

本丸跡 後ろの高台が望楼台跡で一番高い所

2の丸跡

御蔵屋敷跡に残る石垣

2016-9-26

広島城

毛利氏は関が原で負けて30万石余りで萩に押し込まれるまでは大国でした。 吉田郡山城に本拠を構えていましたが、内陸の山間部盆地では施政に不便を感じて広島に城を築城して移転します。

幕末の長州藩の意識がこちらには強すぎて、広島城を毛利氏がつくったとは思えません。 実際に見てみますと茶色の板壁が、しっくいの白壁でできたお城とは印象が違い、エレガントに感じます。 原爆で天守閣は全壊してしまいました。現在はコンクリ-トで再建したものです。 二の丸は木造で再建されています。

2の丸遠景

2の丸 入口

天守閣

城内にある護国神社で、最近は大変に珍しい白無垢の美しい花嫁さんをみかけました。 また本丸には日清戦争のときに明治天皇がおられた大本営跡や師団本部の跡もあります。

城内護国神社での白無垢花嫁さん

2016-9-28

仁尾城 (讃岐)

台風避難で仁尾のマリ-ナで2回にわたり5日ほどヨット滞在しました。 自転車であちこち廻ってみる。そこで、いかにもお城がありそうな小高い丘に、やはり城跡がありました。 仁尾城です。 現在は覚城院として、城風の建物としてあります。

長曾我部氏の四国制圧のなかで、落城します。城主細川頼弘は500の兵で奮戦して3000の兵に立ち向かいました。城は落城し、火を放って城兵は自刃した。 住民はその日が天正7年3月2日であったので、それを哀れみひな祭りをとりやめた風習が残っているという。節句の日にひな祭りも一緒に行っているといいます。

仁尾城跡 現在は覚城院

仁尾城址にある戦没者のお墓

仁尾城から見た仁尾の町

2016-10-28

追補

天神山城 (讃岐)

今では漁港とマリ-ナに挟まれた天神山に神社と展望台しかありませんが、室町時代から安土桃山時代にかけて、仁尾浦を守備するお城が

あった。仁尾城の海城の機能を持っていたのかもしれません。 今では埋め立てられたので海際に建てられた様子は少なくなりました。船溜まり

などもあったと思われますが定かではありません。 舟入櫓として仁尾城と連携していたのでしょうか?

天正年間の城主は吉田佐兵衛兼種と伝わる。長曾我部氏の仁尾城攻撃の際に一緒に落城した。 規模が大きいわけではないので、さびれた展望台

にでも行かないと気が付きません。

仁尾マリ-ナから見た 天神山城址

残る石垣と案内石

2016-11-1

今治城

関ケ原の戦いの後1602年に藤堂高虎により築城された。 3重の堀を持ち、海から舟を引き入れることができた海城である。同じく藤堂高虎がつくった海城・宇和島城(高松城をいう人もあり)と黒田如水の中津城を日本三大海城という。

市民から親しまれたお城で明治の廃城令で取り壊されてしまったが、天守,御金櫓、山里櫓、鉄御門、多聞櫓と復元された、天守は史実的に明確でないので、模造天守とされている。

市街地にあり徒歩で行けるので見にいかれるとよいでしょう。

今治城

桝形になっていて狙い撃ちされそうです

3重の堀の面影はないが 堂々としたものである

2016-10-31

大洲城

今年の3月に宇和島へ行く。その途中で電車が肘川の鉄橋にさしかかったところで、堂々とした大洲城を目にしました。 大洲という場所さえ余り知らなかったのですが。

今度、広島より松山にヨットで寄港。さっそく大洲に向かいました。

大洲城は高知と伊予の接点になり交通の要衛です。 14世紀に宇都宮氏により築城される。宇都宮氏は毛利氏の伊予出兵で降伏。長曾我部に通じた家臣により城を追われた。

秀吉による四国平定で小早川隆景により落城。1595年藤堂高虎により近世の城郭として整備される。 脇坂安治、加藤貞泰と城主が代わり、加藤氏が明治まで続いた。 現在の天守は2004年に、往時の姿をほぼ正確に復元したものと言われている。

肘川より望む 大洲城

天守を望む

城郭模型

7万石くらいの大名の城はこんなものかと思わせる規模で思ったよりコンパクトな城がまえです。このサイズ規模なら完全に城全体を復元できぬものでしょうか?本当の地方創成になると思えます。

現存する三の丸南隅櫓 中は見学できます

三の丸南隅櫓の前にある公園

陽明学の中江藤樹は初めの藩主につかえ、城内に作られた大洲高校の敷地内にあります。在校生に聞いたらわざわざその場所まで案内してくれました。礼儀正しい親切な高校生でした。 あいにく日曜日で閉館しており中を見ることできませんでした。そんな校風ゆえノ-ベル賞の発光ダイオ-ド・中村さんの出身校で記念碑がありました。

中江藤樹の像

中江藤樹邸跡

中村さんノーベル賞記念碑

2016-12-6

鹿島城と得居通幸

今治をヨットで訪ねた折には、来島城には残念にも行くことができませんでした。

松山堀江にもやいを取ることになり、鹿島城に行ってきました。

鹿島城で活躍した得居通幸・とくいみちゆき・1557-1594の時代を概観してみよう。村上海賊の3つのうち村上来島海賊は古くから河野氏に属していたが、秀吉の中国攻めの際に秀吉の調略によりそれに従った。それで、河野氏は毛利氏と共に来島村上氏を攻めて、村上通総は来島城を脱して秀吉のもとに逃れた。兄であったが庶流ゆえに嫡男の通総に譲った得居通幸はこの鹿島城に籠り守りぬいた。毛利氏と秀吉が和議を結んだことから容認される。秀吉の四国攻めでは先方を果たす。朝鮮の役で死亡する。

村上水軍の戦いの図

鹿島城跡 現伊予北条市沖合

鹿島城 案内

来島通総 肖像

わずかに石垣が残るところがあるだけです。主郭も2の段も小さなものです。でも急峻な崖で成るこの城は落とすのに困難であろうと思われます。井戸が必ずあるはずですが、見当たりませんでした。こんな小島で頑張った得居氏はたいしたものです。

今は野生の鹿をまじかに目にすることができるのみです。

2の段 鹿がうろついています

残っている石垣か?

島の歴史も古く神功皇后がこの島に立ち寄り眺めた岩や髪を洗ったという岩の伝説が残っています。

神功皇后の御野見立ちの巌 昇って見ると素晴らしい瀬戸内海が

2016-12-8

湯築城

道後温泉に行ったとき、伊予鉄道の市電で行ったのですが、その駅の手前の駅が道後公園になっています。電車の中で気が付いたのですが、そこは湯築城跡の公園でした。そのときは松山城しか興味がなく、このお城のことは失念しておりました。ヨットで松山に再訪したのでここに来ました。

河野氏の伊予の本拠となるお城です。長曾我部氏に狙われていたが、秀吉の命を受けた小早川隆景により湯築城は落城した。小早川隆景、福島正則と城主が変わるが1587年に廃城となった。後の松山城に建材が流用されたという。

案内図

外堀

内堀

本丸最高部にある 現在の展望台

展望台より見た松山城

近世の城郭とは違い、2重の堀で囲まれた平城でも防御には強そうには見えませんでした。戦国乱世の末期では容易に落ちそうです。

城内の半分ほどは発掘調査され武家屋敷も再現展示されています。

2016-12-9

岩国城

雨の日はヨットの整備を休みにして、付近を散策します。写真が鮮明でないのはご容赦ください。

岩国城に行ってきました。有名な錦帯橋は岩国城と街を繋ぐための橋だと知りました。 山城で本丸は山で、ふもとには2の丸や3の丸があり、それと城下町をその橋で結んでいました。

錦帯橋

完成からわずか7年で廃城となった。 1615年の1国1城制ができると支藩の岩国城は本藩・長州藩の串崎城の廃城と合わせた。

城図

吉川広家 1561-1625

吉川広家は最近になって、関が原の戦いの最大の功労者といわれています。家康も広家に防長2国を与えるつもりが、広家は本家の改易を防ぐためにその2国を本家に与えるよう交渉し、自分は岩国3万石(後7万石)に甘んじた。子供の心を親知らずでしばらくの間陪臣の地位に貶められていた。

本丸石垣

霧にかすむ 再建天守 コンクリ-ト造り

中級家臣の目加田屋敷や家老の長屋門がふもとに残っています。

旧目加田屋敷

2016-12-13

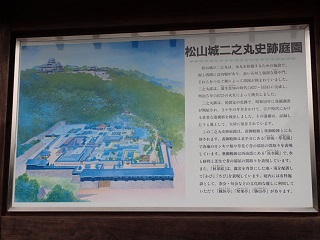

松山城 二の丸庭園

松山城の二の丸庭園に行きました。11月であったので、さぞかし紅葉が美しかろうとの期待感でしたが、温暖化の影響で最盛期が遅くなったのでしょうか、行ったときはさほどのことはありませんでした。

それよりも驚いたことは松山城の堅城ぶりでした。山頂にある本丸もそうですが、ふもとにある2の丸もスゴイです。本丸部分とふもと部分は2つの城があると言ってもよいでしょう。徳川の四国の要の城でそのように作られたということです。

3の丸より2の丸を望む

2の丸 多門口

高低差を利用した桝形虎口が多重になって迫る

黒門跡

2の丸にある井戸 発掘されたもの

2の丸庭園 紅葉風景

2の丸庭園図

ここから本丸までの登山口があるので、ロ-プウエイで本丸にいくのではなく徒歩で今度は行ってみたい。

2016-12-14

中津城

中津城 (コンクリ-ト製模擬天守 萩城天守がモデルという)

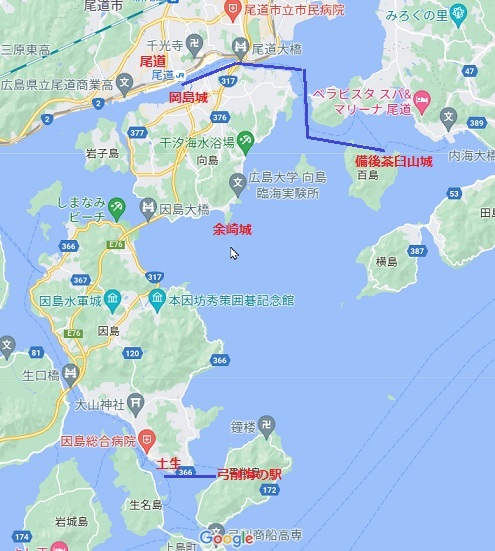

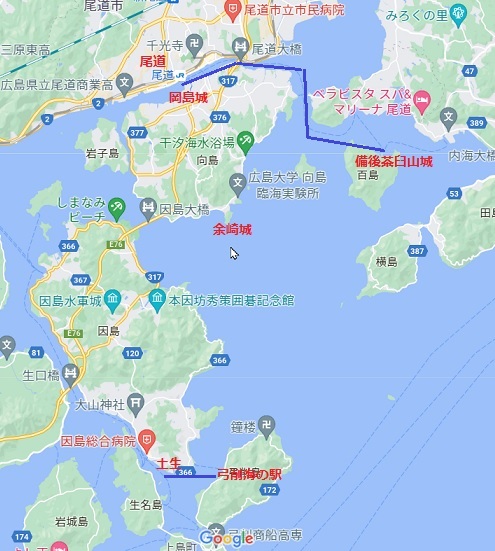

ヨットで中津を訪ねるプランでしたが、あいにく上関・山口県を出港したとたんに濃霧におおわれて、港に引き返すハメになりました。霧が晴れて9時ごろに再出港する。入港時間の関係で行き先を変更して大分県・ムサシのマリ-ナへ(大分空港近く)行く。翌日レンタカ-で中津に行ってきました。

中津川(山国川)を天守から望む

中津城は黒田 官兵衛(如水)が築城した。山国川の河口にある平城であるが堀に海水を引き込み海への交通に配慮した城である。大阪へは早舟で3日で行けたという。

城割図

その後細川氏がこの地を領したことにより改築されて、石垣に黒田と細川の跡が残る。

石垣にある黒田と細川の継ぎ目 左が黒田で右が細川

細川氏の次は幕府譜代の小笠原氏から奥平氏になり幕末まで続く。

黒田如水の息子長政は如水が熊本の一揆成敗で留守の間に敵対していた城井氏をだまし討ちした。その家臣も待機していたお寺で斬殺された。その後寺の壁を塗り変えても赤くにじむので、赤壁にしてしまったという。

赤壁合元寺

家康と握手を重ねたという長政に、その時の左手が何をしていたのかと問い詰めた如水の逸話があるという。

秀吉も如水にわずか12万石しか与えなかった。石田三成にも20万石の両雄であった、両者ともその2-3倍の領地を秀吉が与えていたなら歴史も変わり、豊臣家は残ったであろうにと思います。 息子の長政は関ケ原の働きで筑前52万石になりこの地を去った。

奥平氏になり蘭学が盛んになり解体新書の翻訳なり、福沢諭吉らが輩出した。行かなかったが福沢記念館もある。

2017-7-29

沼田城

やまどり号 沼田まつり

ホ-ムで待っていたら、臨時列車やまどり号に乗ることになり、こんな列車があるのかと驚き、数日後に群馬・沼田へ行ってきました。

特急並みの快速列車で上野-沼田を不定期で運行しています。 車内はゆったりとした3席です。展望席・キッズル-ムなどがあります。

指定席料金520円でのれます。安くてお得。おススメです。

やまどり号

キッズルーム

ゆったり 3席の配置

沼田城は、昨年の大河ドラマで真田のことをやっていましたが、幸村の兄とその正室の小松姫で有名になりました。沼田氏が作った城ですが、上杉・武田・北条・徳川の争いのなかで沼田氏は滅び、真田信幸の城となる。関東では5層の天守は他に江戸城しかなかった。真田5代、天領,本多3代、黒田2代、土岐12代で明治を迎えた。旧沼田藩士の久米民之助によって荒れていた城地が購入され沼田町に寄付された、公園として現在にいたる。真田改易のさいに城はこわされたので、天守や城門などは残っていない。新しく天守を再建したいとする動きもあるようです。コンクリ-トでなく木造の再建を望みます。

模型 5層の天守がある

鐘楼

天守跡

わずかに残る石垣

公園内には国の重要文化財・旧生方家の民家と殿様であった土岐氏の洋館が移築されています。

旧生方民家 薬種店をいとなむ 17世紀に建てられた

土岐氏邸宅 渋谷から移築

真田の伝統,尚武の気風が残っているのでしょうか?今日はお祭りの日にもかかわらず掛け声の気勢を発して剣道の練習をしていた。いかにも城跡で古風な建物から聞こえてくるのがふさわしい。

城跡にある武道館

帰りのやまどり号の乗車時間までに時間があったので、たんばらラベンダ-パ-クに行くつもりが、バス便が少なく、小生と連れ合いは沼田まつりを見学した。

わが町のほうが沼田より人口が多いはずだが、ハリボテのような恥ずかしい山車ではなく、沼田は伝統的な資金をつぎ込んだ豪華な山車で、小生はここの往時の豊かさと勢いを見せられた思いです。

沼田美人を先頭にしてお祭りパレ-ド開始です

伝統的な山車

2017-8-5

安岐城・豊後

大友家の3家のひとつ田原家により築城されたという。大友宗麟が次男親家に田原家の家督を継がせようとして争いが生じ落城した。

豊臣秀吉により大友義統は改易になり、馬廻衆であった熊谷直実の血筋という熊谷直陳が1万5千石で城主となる。彼により近世城郭として改修され、関ケ原では西軍に属して敗戦後に大垣城内で謀殺された。その合戦中に黒田如水の軍により落城した。

安岐城跡

現在神社になっている天守跡 3層の天守があったという

熊谷氏による改修想像図

この時は、マリンピアむさし海の駅に停留しています。実はヨットの停泊場所さがしのなかで、安岐城跡の案内を見つけて、ここに来ることになりました。近くに銭湯もあり穴場的なヨット停泊地と思われます。

安岐港 大分空港の工事で使用したと思われるスペ-ス

2017-8-8

宿毛城・松田城

愛南町・愛媛県にある海の駅へ佐伯・大分県から豊後水道をヨットで横断して着きました。その地は高知県との県境でもあり、バスで宿毛に行く。

宿毛城は松田城とも称し、土佐一条家の支配下にあった。長宗我部元親は松田城を落城させた。関ケ原合戦の後に長宗我部氏は改易になり、山内一豊の土佐入国で甥の山内可氏が六000石で入城する。その後に一国一城の幕命により破壊される。

天守跡にある神社 勢いが感じられない

宿毛城・松田城跡碑

高知県は幕末に活躍した藩だけあって、浅学で古楽好きな小生にはソプラニスタの岡本知高しか知りませんでした。大きくはない町ですが興味を引く人物がいました。

林有造(1842-1921)

林有造は幕末に土佐藩の松山征討軍の斥候として、また、北越戦争に活躍。普仏戦争の視察に大山巌、品川弥次郎と一緒に中浜万次郎を通弁として同伴させて渡仏した。高知県の初代長官となる。征韓論の時に板垣退助とともに辞職する。西南戦争の前に西郷隆盛や江藤新平と通じる。土佐出兵計画で逮捕され入獄。

兄の岩村通俊は西南の役に鹿児島県令で弟の岩村高俊は佐賀の乱の佐賀県令で政府側にあったのは皮肉である。

出獄後は自由党の領袖となる。議員となり大臣として国政に参画した。引退後は宿毛に帰って郷土のために尽くす。日本最初の真珠養殖事業を手掛けたが、災害により挫折。それがなければ伊勢志摩に先んじていたでしょう。

来年の大河・西郷どんにどこかで登場するでしょうね。

宿毛歴史館に展示されている書

林有造宅

2017-8-11

亀山城・岩城島

岩城八幡宮鳥居と階段

愛媛県上島町岩城島に亀山城はあります。 明徳3年(1392年)村上修亮敬吉により築かれたといわれる。村上海賊の城というよりは砦である。本廓には現在は岩城八幡宮があり南北にある2つの廓とで構成されていた。

現在は陸側から神社に至る階段が設置されているが、昔は城の周りを登っていく登城路で本廓に達したと思われる。急な崖沿いの道で海側からの攻撃は難しい。城の鼻には船をつなぐ杭穴がのこっているという。潮が高く見えず。 また岩城古城・支城との間には船隠しがあったというが、現在は埋め立てれられて陸地になっている。岩城島と赤穂根島との狭い水路にある。近くの岸に岩城古城という支城があるというが小さいもので家も立っていて確かめることができなかった。教育委員会で聞いてみたが明確にはなりませんでした。

杭穴・ピット

本廓より対岸の赤穂根島を望む

登城路

岩城島には航行を監視する村上海賊の城が岬の鼻や見通しのよい小山にあったようだが、表示された看板が無いのか見つけられませんでした。

2017-12-29

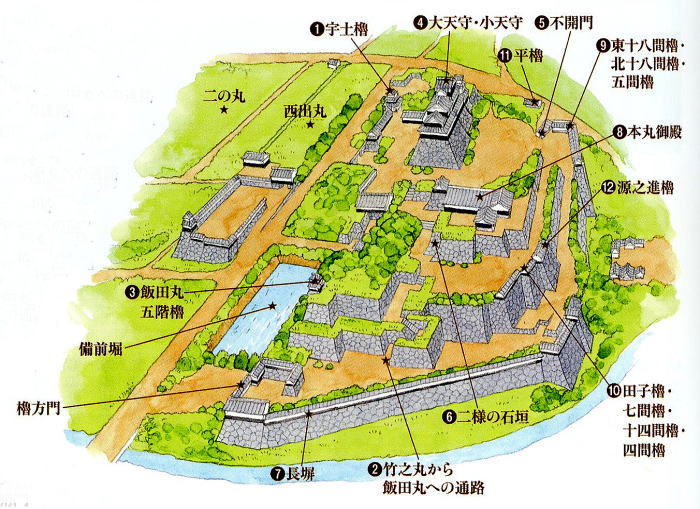

熊本城・震災復旧工事中

6月17日に長崎からJRで熊本に行き、熊本城を見に行く。 20日に「元太鼓櫓」が倒壊したとの報道がありました。 城内にはまだ見学に入ることができず、周りから眺めるだけの現況になっています。 加藤神社から天守の工事の様子がよく見えた。

石垣の高さといい、本丸以外の櫓にも他城では5層の本丸かと思えるようなものがありその城規模と造りには驚かされた。現存する宇土櫓の他に5基の五階櫓があったという。

その堅城ぶりは他には大阪城しかないように思われる。 復旧に何年かかるかわからないけれど終えた時には再訪したいものである。

宇土櫓

以下震災被害の写真です。

戌亥櫓

今度崩れた元太鼓櫓・西大手門

飯田丸3階櫓

未申櫓

北十八間櫓

長塀 西南戦争で活躍した塀が崩壊していた

2018-7-3

平戸城

平戸瀬戸を航行している時に見る、また平戸に停泊しているときに、ライトアップされた平戸城をキャビンから望むのは格別のものである。 ブランデーやワイングラスを手にしていたら、さらにと云ったところでしょう。

松浦鎮信(まつらしげのぶ 1549-1614)が城建設を開始。関ケ原では子の久信が西軍に属したが、東軍に与し疑念を招かないように城の一部を焼却した。家康は壱岐と松浦郡6万千石を安堵した。慶長12年・1607に大火で平戸城は全焼した。これも幕府に疑念を持たれないような行動ゆえとも言われている。100年後に幕府の許可を得て、宝永4年・1707に再建された。再建にあたって赤穂城と並んで山鹿流の城郭といわれる。

幸橋(重要文化財) オランダ式のアーチ石橋

天守

地蔵坂櫓

北虎口門(搦手門)

見奏櫓

乾櫓

2018-7-14

名護屋城

名護屋は秀吉が尾張中村の出だから、名古屋と関係があるのかと思っていました。よく考えてみれば名古屋は、秀吉死後の関ケ原以降に家康が作った名古屋ですので、関係がないと分かる。 当時に尾張の中心は信長以来の清州だった。

松浦水軍である波多氏一族・名護屋経述(つねのぶ)が領した垣添城がここにあったとされる。それゆえに名護屋城と命名されたのか。

秀吉の朝鮮出兵の前線基地として、わずか5か月で築城された。大阪城に次ぐ城であったと云います。 地図を見るとこの位置が、朝鮮・対馬・壱岐・名護屋と一直線になる。朝鮮への出兵へ、この立地は好都合であった。 秀吉の死と共に廃城となる。わずか7年余であった。城の周りは諸大名の陣屋があり10万とも20万人が住んだといわれる。島原の乱のときに原城のように利用されるのを嫌い一層破壊された。 唐津城や仙台城に遺構が一部移されたという。

この地がその後も開発利用されることがなく、長い間忘れさられていた。 幸いにも、最近よく目にする、本丸に野球場や役所・学校等が建つこともなく現在まで残る。城の遺構が櫓や天守は無いけれど、そのまま残った。 入り口には博物館があり、まずそこを見学するとよいでしょう。陣屋跡は時間が無くその詳細を見ることはできなかった。由緒ある広沢寺も行けませんでした。

名護屋城博物館

大手門

本丸大手

天守台

天守柱石跡

天守から望む

遊撃丸

馬場跡

搦手口

馬場櫓台

2の丸長屋建物跡

博物館の展示 安宅船

丹羽長重陣屋跡

博多にある聖福寺に移築された 方丈院

2018-7-19

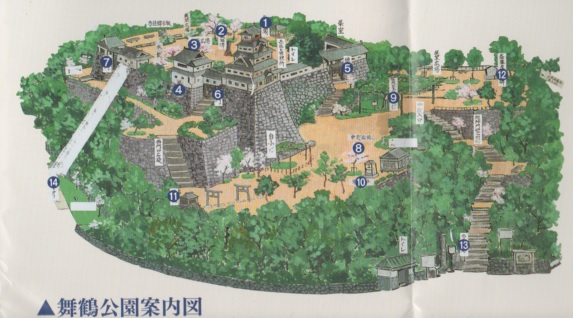

唐津城・舞鶴城

博多より糸島市・船越までヨットで向かい。午前は、野村望東尼が流された姫島に行き、午後は唐津城に行きました。 福岡で知ったのですが、唐津へは東京から横浜へ行く感覚で地下鉄に乗り行けるのだと分かりました。

唐津城は慶長13年・1608に完成した平山城です。 寺沢広高が築城し名護屋城の解体資材を用いたといわれています。

城は本丸・2の丸・3の丸・外曲輪に分かれています。寺沢以降は譜代の大久保・松平・土井・水野・小笠原の諸氏が入城。寺沢の12万石で始まり廃藩前は6万石でした。

寺沢広高(1563-1633)は尾張の生まれで、秀吉に仕え取次として活躍、長崎奉行になる。朝鮮出兵では補給や輸送の任務を勤めた。 石田三成のように武断派からは嫌われたが、関ヶ原で家康につき4万石(天草領)の加増をうける。 この領地石高が実際より過大なものであったので、大きな負担を領民に課すことになり、天草の乱の原因となった。 没後嫡男の堅高が継いだが島原の乱の責任で天草を没収され自殺する。子が無く断絶した。

広高は1000石取りの家臣を40人も抱えるほど有能な家臣を大事にしたが、そのために日常は堅実で家臣と同じ飯を食うなどして慕われたという。

唐津城下町絵図

復元天守

天守から唐津湾を望む

3の丸 辰巳櫓

辰野金吾(1854-1919)生誕地 日銀本店などを建てた建築家

奥村五百子(1845-1907) 尊王攘夷運動に参加、愛国婦人会を創設

2018-6-28

小倉城

現在残っている規模の小倉城は細川忠興が造る。 天守閣の屋根に破風が無く唐造りと呼ばれる。(破風は今でいうド-マ-のようなもの)

14世紀から大内氏、菊池氏、高橋氏、毛利・森氏、の持ち城となり関ケ原の功で細川氏のものとなる。細川氏が熊本に転封になった後は譜代の小笠原氏が幕末まで続く。 天保8年・1837に天守と御殿が焼失。

幕末に第2次長州征討で高杉晋作に攻められてあっけなく開城して逃げ去ったのは不思議である。それなりの本丸・松丸・北の丸・2の丸・3の丸を持つ総構えの城であったのに。

幕臣の志気が低かったということでしょう。

復元天守には 大入母屋破風、千鳥破風、唐破風がついている。

西の口門

鉄門跡 一般家臣のと城門、 旧第12師団司令部正門

着見櫓 現在は漬物店が入居

大手門跡

堀

下屋敷の場所にできた庭園と書院を復元した。

りゅう弾砲

下関・厳島神社にある太鼓 高杉晋作の小倉口の戦いの戦利品

2018-8-5

福岡城

豊前中津16万石に構えた中津城より関ケ原の戦功により筑前52万石に転封になり、黒田長政が福岡城を1607年に竣工した。 はじめは名取城に入城したが、手狭なためにそれを廃し福岡城を築城する。

CGによる本丸再現(類推)

天守の存在は議論されているようだが、最初はそれを作り幕府に遠慮して天守を取り壊したようです。 天守跡の石垣は残っている。

天守台

城遺跡はあちこち広大な敷地に点在していて、見学していても、まとまりを感じられずであった。確かに50万石にふさわしい規模の大きなお城であったと思います。 行政による復元計画があるようで、角櫓や塀ができると、その規模から立派なお城になる予感がします。 下調べに留意してオリジナルなものを復元していただきたいものです。

多聞櫓 城内より 内部非公開

本丸表御門 崇福寺へ移築された

下之橋御門(右) 潮見櫓(左)

潮見櫓(伝)

旧母里太兵衛邸 長屋門 移築されたもの

祈念櫓 鬼門の位置に建てられ僧が詰めていたという

2018-8-25

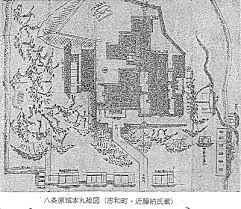

八条原城

八条原城(志和神社)と志和盆地の閉塞予想箇所 赤☆5か所

神機隊の本陣跡・西連寺から徒歩で八条原城跡(志和神社)に向かいました。今夏の集中豪雨の影響を受けて名前を知らない小河川の屈曲部には土嚢が積まれて改修が待たれている場所も見受けられます。 芸備線と山陽線に挟まれた盆地です。この地は駅から徒歩では利用できず、日に5-6便程度のバスしかなく、車が無いと生活は不便でしょう。

幕末に外国との脅威が意識されると、海沿いの街は脅威を感じていました。幕府による江戸の台場、佐賀藩の長崎外海の砲台、福岡藩の犬鳴御別館、長州藩の勝山御殿などがその対策に設営されました。同様に広島藩は海に近い広島城に不安を覚え、広島より20kmばかり北東にある志和盆地に城を築きました。経済的に恵まれた雄藩にしかできませんでしたが。

志和盆地は700m級の山に囲まれ、内村越・小原峠・御堂原・榎山峠・湯坂峠・関川(地点を地図で特定することはできませんでした)を封鎖することによって、志和盆地全体を一大拠点として要塞化できることや、この地で8000石が収穫できて自給体制に不安が少ないことからこの地が選ばれる。実際に幕末には神機隊から残存部隊が封鎖個所を警備する。

藩主邸宅、政事堂、米蔵、練兵場、文武塾が作られた。明治2年12月になり明治が安定すると工事は中止される。

志和神社(八条原城)

八条原城跡 石碑と碑文

図面

この麓にあり

2018-11-4

五日市城 (幸崎城・光明寺城)

五日市付近地図

携帯のマップを使って不案内の地を散策していた。 その画面に五日市城跡があったので探してみる。 携帯を見ながらウロウロとしていると、そこは道の突き当りであった、買い物帰りの女性が「どうしましたか?」と声をかけてくれる。五日市城跡のことを尋ねました。近くに急傾斜地になっている小山があり、家も建っていて住んでいる人もいるようでだが、そこではないかと教わりました。

奥の小山で家が建っている城跡

急傾斜地駆の立札案内

調べてみると、この地に亀山と小亀山と呼ばれた小高い場所があり、西側に江戸時代まであった八幡川があり二つの並んだ小山を利用した五日市城であったという。 亀山はすでに壊されて宅地になり、現在、日本アライアンス教団の教会がある。教えて頂いた女性は今考えてみると、この宅地に住まわれており、灯台下暮らし、御当人もお気が付きでなかったようです。

日本アライアンス教団教会

この地は厳島神社領であり隣接した武田氏、後には大内・陶と毛利との対立で重要視された。宍戸氏の居城あった。近くの海老山城を支城として持つ。毛利氏がこの地を抑えてからは城の重要性が無くなる。

2018-11-7

杵築城

守江湾・八坂川より見た杵築城・模擬天守

三方を川と海で囲まれた要害の都筑城

北は高山川、東は守江湾。南は八坂川に囲まれた2つの台地に築かれた杵築城。 大友氏に属する木村頼直により築かれた。大友氏が秀吉により改易され木村続直も自刃し滅びた。 その後、前田玄以、秀吉の腹心だった宮部継潤、杉原長房、続いて慶長4年(1599年)には細川忠興の所領となり、重臣の松井康之・有吉立行を城代として置いた。寛永9年(1632年)、忠興の子・忠利が熊本藩に移封となると、替わって小笠原忠知が入った。その後、正保2年には松平英親(能見氏)が豊後高田藩より3万2千石で封じられ、その後明治維新まで居を構えた。

譜代の能見松平家は、松平家の庶流を祖として三河の時代から徳川に仕える。長篠の戦いや大阪夏の陣で戦功を挙げた。家康6男の松平忠輝の付け家老となり改易になったが連座することなく、独立大名として取り立てられた。横須賀、出羽、摂津、豊後高田と転封を続け杵築に定着した。

都筑の漁港にヨットを係留し、そこから天守が望まれるので、目標として30分ほど歩いて城へ到着した。 天守(模擬)と上下台地にある武家屋敷がみることができる。こじんまりまとまっているが、それなりに風情がある町並みがある。5月の連休にお城祭りがあったようだが、当日は終わって後かたずけをしていた。

天守

北台武家屋敷

2019-6-19

日出城

「関サバ」や「城下かれい」の地域ブランドは知られてきています。 小生はさっぱり食した覚えはないのですが。 さて、その「城下かれい」のお城はどこでしょうか? ヨットで訪ねるつもりですが、杵築の漁港でアンカ-トラブルに巻き込まれて潜るハメになり、ここ日出の港への寄港を取りやめ別府に変更しました。 そう、城下とは日出城のことです。 現地を訪ねて分かった知識ですが。 別府から日出へはJR日豊線で320円20分ほどの近距離にあります。

外大手にある時鐘

鬼門櫓 鬼門・北東の隅がわざと角が切ってある珍しいもの

天守石垣 三層の天守があった

明治初期まで城は存在し取り壊される前に実測が行われたという。規模も小さいことから復元されたら、良いものになるのではないかと思う。小学校は移転してもよいのでは? お城ファンの願望にすぎないのだけれども。

2019-6-25

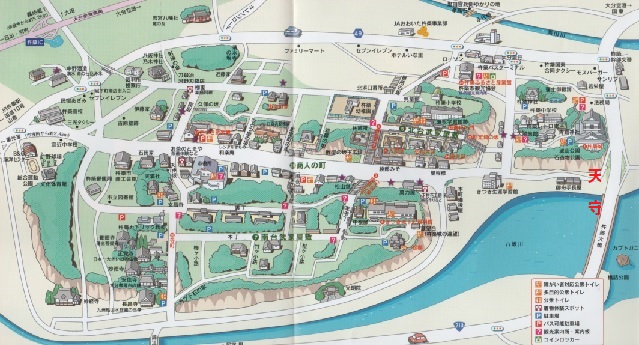

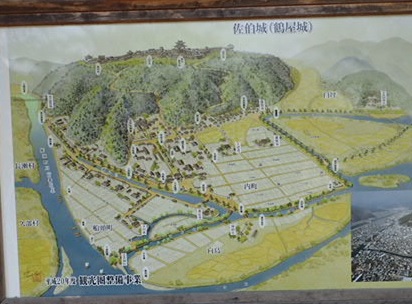

佐伯城(さいきじょう)

佐伯・大入島海の駅へヨットで行き、そこからマリンバス200円で佐伯に着く。 佐伯城を訪ねる。 徒歩30分くらい、JR佐伯駅からは徒歩20分程度で行ける。甍には武家屋敷の雰囲気の残る通りを歩いて登城口・登山口に至る。帰りはタクシ-を利用した。

天守や櫓、塀は余り残ってはいないけれど、石垣は多く残っているのでお城の雰囲気は大いに感じられてよい。再建したら面白そうである。

毛利(森)高政が一六〇六年に城を完成させた。2万石の外様であるけれど、城の規模は石高から想定されるより大きく感じた。山上の本丸と2の丸は焼失し、甍に3の丸を増設してそこに居館をつくり藩の運営をした。 高政の親は信長に仕え、高政は秀吉の近習として仕える。秀吉の光秀討伐の大返しの際には、兄弟で毛利に人質になった。その際に毛利輝元に気に入られて毛利姓をもらう。関ケ原では最初は西軍に属したが東軍に投降した。1601年に佐伯2万石に転封になり佐伯城をつくる。

佐伯城 案内図

三層の天守があったが一六一七年焼失した

本丸へ登山口

3の丸櫓門

本丸入り口

2の丸

本丸から望む

2019-6-27

大分・佐伯城跡から4層階段状石垣 専門家「特異な構造」

毎日新聞 2019/07/04 10:36

© 毎日新聞 本丸の外曲輪下で見つかった階段状の石垣=大分県佐伯市の佐伯城跡で2019年7月2日、衛藤親撮影

大分県佐伯市の佐伯城跡から4層の階段状をした石垣が見つかった。佐伯市教育委員会によると、18世紀前半に大雨のために崩落した斜面を補修した際に築かれたもので、自然石を使う穴太(あのう)積みの技と、堤防などの石組みに似た技術が合わさった特異な構造という。専門家は全国的にみてもきわめて珍しいと指摘する。【衛藤親】

石垣は、本丸下の外曲輪北側斜面で見つかった。土や雑草を取り除いたところ、高さ13メートル、幅約30メートルにわたる大規模な石垣が現れた。石垣を補強する際に築く縢巾(はばき)石垣が4層の階段状になっている。また、各段の上は水平ではなく斜めにせり上がっていて石で覆われている。石垣の隅が斜面の地形に沿うようにカーブを描いているのも特徴だ。

市教委によると、1734年(享保19年)の「御城修理絵図」に、大雨で外曲輪東側の塀や石垣、斜面が大きく崩れたと記載されている。今回4層の石垣が見つかった場所と一致するため、独特な石垣は復旧のために築かれたとみられる。

城郭に詳しい佐賀大学の宮武正登教授は「縢巾石垣が4層にもなっている例は全国にない。保存状態も良く、極めて貴重だ。河川の堤防など治水事業に使われる技を城郭の補強工事に取り入れたと考えられ、これも例がない。高度な技術で本丸を守るために工夫されたのだろう」と語る。

佐伯城は1601年に佐伯藩に封じられた毛利高政によって1606年、八幡山(現在の城山)に築かれた山城で、「鶴屋城」と呼ばれた。

臼杵城・丹生島城

ヨットで臼杵に入ったので海岸方面から城に入った。 案内が不十分で天守跡も最初は分からず、反対側の大手から戻って天守跡にたどりついたほどです。 あとで公務員風の通行人に家内が苦情を述べたが、人違いでとんだご迷惑をおかけした。その彼は市に申しておきますと良い対応をしてくれたのだが。 大手方面から見学をすれば印象が違ったのかもしれない。 城下町の雰囲気を残した地域もあります。

大友宗麟が1556年に府内の館・大分から臼杵丹生島城へ居を移した。 キリシタン大名として栄え多くのキリスト教施設があったというが、往時の面影は見あたりませんでした。 三浦按針がめざしたのもここで半ば漂着みたいに、臼杵湾の一角の黒島に上陸した。今回はそこへは訪ねることはできなかった。

大友氏は九州探題と云われるほど6か国を支配する大国であった。しかし朝鮮の役で敵前逃亡の罪により、秀吉に改易され滅んだ。

稲葉貞道が5万石で入国した、幕末まで外様として続く。 稲葉氏は美濃で斎藤氏仕え、信長、秀吉に従う。関ヶ原では当初西軍に属し犬山城を守備する。その後に東軍へ寝返る。

城は丹生島に築かれたので4方を海に囲まれた要害であった。現在は埋め立てられている。大友氏の時に島津から攻められてポルトガルから輸入したフランキ砲を利用して撃退した。本丸に配備されていたという。レプリカが城跡にある。

三浦按針が上陸した黒島

本丸付近図

大手付近

卯寅口門脇櫓

島津軍を追い返したフランキ砲

武家屋敷

2019-7-1

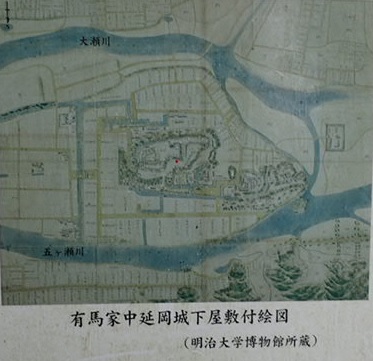

延岡城 ・県城

JR延岡駅は素敵な図書館が付属したモダンな駅舎があります。あとで備中松山城を訪ねたときにJR高梁駅も同じ作りであったので、改装パタ-ンのひとつかと気が付きましたが。そこからバスで10分くらいで延岡城へ到着します。

延岡城は五ヶ瀬川と大瀬川の合流地点にあるお城です。1601年に高橋元種によって築かれた。本丸には3層の天守があったのだが1683年に焼けて現存しない。天守台跡に鐘付き堂があり、決まった時刻に鳴らすことから、市民に親しまれている。そのことをテレビで見て知っていた。

高橋元種は秋月種実の次男として生まれ、高橋鐘種の養氏となる。秀吉の九州征伐で降伏して、延岡に53000石を与えられ、延岡城・縣城を築城した。関ケ原では大垣城に籠城し西軍が敗れると内応して家康に所領を安堵された。1613年改易となる。その後は有馬氏、三浦氏、牧野氏と続き、内藤氏で維新を迎える。

高橋家 高橋元種1587-1613 | 改易

有馬家 有馬直純1614-1641 | 有馬康純1641-1679 | 有馬清純1679-1692 | 越後糸魚川藩に転封

三浦家 三浦明敬1692-1712 | 三河刈谷藩に転封

牧野家 牧野成央1712-1719 | 牧野貞通1719-1747 | 常陸笠間藩に転封

内藤家 内藤政樹1747-1756 | 内藤政陽1756-1770 | 内藤政脩1770-1790 | 内藤政韶1790-1802 | 内藤政和1802-1806

| 内藤政順 1806-1834 | 内藤政義1834-1862 | 内藤政挙1862-1871 | 廃藩置県

西南戦争の時には内藤家旧藩士は西郷軍に加わった。熊本で敗れたので本営を延岡に移す。延岡付近で激戦が行われたが、延岡は良き交渉により戦火をのがれたという。

延岡城と城下町図

千人殺しの石垣 ひとつを外すと崩れるという

天守台にある 鐘と番小屋

北大手門

草津城・安芸

スマホのグ-グルマップを利用していると、城跡がよくのっています。それで草津城へ行ってみました。 瀬戸内海沿岸の地形は海岸近くまで200-300mの山がせり出していて、平地の部分は限られている。 そこで近代化が進むとその土地は鉄道や道路用地が土地を寸断してしまう。 この草津城も山陽線、広島電鉄、道路で分断された。すぐ高層のマンションも隣接している。

草津城は麓にある草津湊(現在は埋め立て)を水軍の拠点として重きをなしていた。 城主は厳島神社,安芸武田、大内・陶、毛利と変遷した。毛利氏になって、水軍の将である児玉氏が治めた。大阪の本願寺に米を届けたのもこの児玉氏である。明治の児玉源太郎は子孫にあたる。 関ケ原以降は福島正則が受領して、ここに大門を作り、城を廃した。

草津城跡、 道路が迫る

山頂にある城跡石碑と案内板

草津城登山口

隣接するマンション

南海側から草津城を望む

2019-7-15

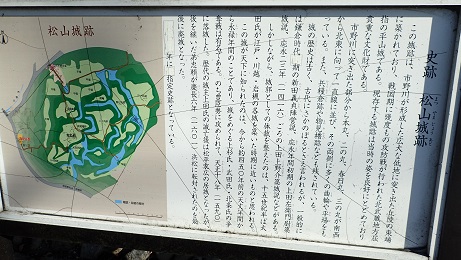

備中松山城

天守の残る唯一の山城、日本の現存10天守の一つである備中松山城に行く。JR高梁駅にある観光案内所で情報を得て、乗り合いタクシ-の手配をしてもらいました。 麓からも行けるでしょうが、健脚に自信のある方のみです。 時期によりますが、ふいご峠(8合目)までのバスもあります。 そこでタクシ-を下りて天守に向かう。 登りは思ったよりキツク休み休みで時間がかかった。2時間ぐらいの見学時間だったが、登り降りの帰りの時間も含むことから思いを残す状況になった。待ち合わせ時間が迫り急ぎ降りることになる。 じっくり見たいのなら車が便利ですが、利用できる時期があるようなので下調べが必要です。

雲海に浮かぶ城でも有名ですが、城を望む隣の山から見ることになり、時期と行程は観光案内所で尋ねてください。また、案内所のある駅と一体にになった図書館は、洒落た建物で同じ設計者なのか宮崎県延岡駅でも似たものがあった。

この城は鎌倉時代からの歴史があり、北から、「大松山」「天神の丸」「小松山」「前山」の四つの峰からなり、南から見た山容が、草の上に伏 した老牛の姿に似ているとして、「老牛伏草山」とか「臥牛山」などと呼ばれており、備中松山城はその

頂を中心に全域に及んでいます。

現在、一般に「備中松山城」と呼ばれるのは、この内の小松山の山頂(標高約430M)を中心に築かれた近世城郭を指しており、天守の現存する山城としては随一の高さを誇ります。城内には天守、二

重櫓、土塀の一部が現存している。

江戸期の備中松山藩時代は山城で不便なため、山麓の城下町に「御根小屋」と呼ばれる藩主の御殿と家来の武家屋敷群を構え、そこで藩の政務を行った。現在、御根小屋の跡地は岡山県立高梁高等学校となっている。

この藩には山田方谷が有名です。彼の行った藩政改革は幕末までのモデルと言われている。司馬遼太郎「峠」の河井継之助は方谷から学ぶためにこの地を訪ね花屋に泊まった。 方谷は後に明治政府が行った殖産興業と軍制改革を先立って行う。 藩主は譜代の老中筆頭を勤めた板倉勝静であった。最後の将軍と共に大阪城より江戸へ船で逃げ帰ったほどである。 しかし、方谷は体面を保つ形で恭順をして、備中松山城を無血開城した。 また、函館にいた藩主を撤収させて謹慎させる。藩の存続を許された。

天主

本丸入り口

天守から見た本丸

重要文化財 2重櫓

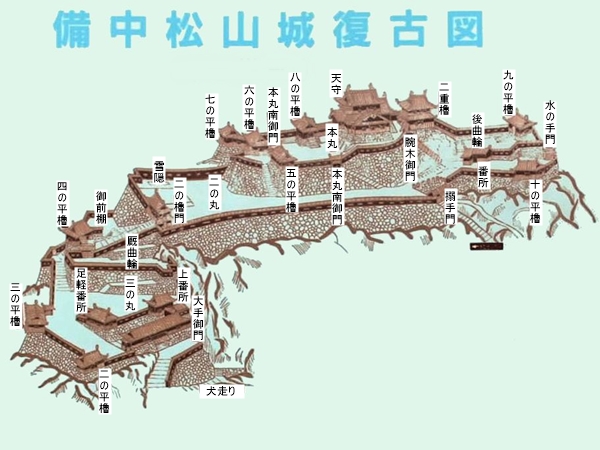

復古図

新しい守将 本丸にいる 先の豪雨でここへ迷い込んだという

2の丸

野面積 城内で一番古い

御膳棚跡

4の平櫓跡

厩門跡

黒門跡

3の平櫓跡

足軽箱番所跡

重要文化財 3の平櫓土塀

NHK 真田丸で使用された風情

上太鼓丸

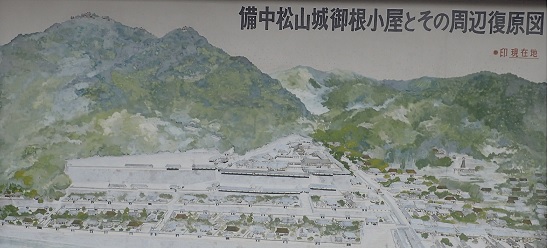

御根小屋復元図

御茶屋橋と高梁高校

2019-7-19

引田城 (ひけた)

ヨットを引田港に係留したので、引田城を訪れた。登山口も二か所整備されているが、港より遠いオ-トキャンプ場方面の登山口が登りやすいようだ。

高松城の支城であった引田城と丸亀城である。引田城は1615年・元和元年に一国一城令で廃城となる。 室町時代より城はあったが、秀吉の四国征伐の功で仙石秀久がこの城主となる。仙谷は九州征伐の戸次川の戦いで敗れ改易される。その後に生駒親正がここへ入城して織豊系の城として現存する引田城をつくる。

引田は風待ちの港として利用されて、その守りとして引田城は港と隣接する80mの山に存した。 丸亀城は天守も現存して威容を誇るが、引田城は一部に石垣が残るが忘れ去られた城となった。

引田旧港・風待ちの港より引田城を望む

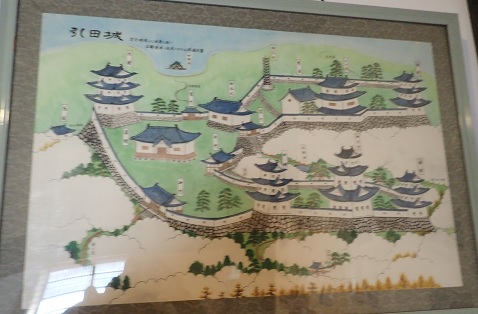

引田城想像図

旧港近くの引田港側登山口

本丸

天守付近 案内板がない

北二ノ丸にある石垣 補修中で青いシ-トが掛かっている

天守の案内板が見つからないなどもう少し見せる工夫が必要でしょう。 旧市街に比べて訪れる人は少ない。 天守を再興したり、大手口の整備をすればもっと観光資源のひとつになれそうな気がします。

2019-11-23

備中高松城

高松城や松山城というと香川県や愛媛県にある四国の城だと思っていました。最近に岡山にあるそれぞれ備中の付く城を訪ねました。 秀吉の水攻めで有名な高松城は備中にある。

そこは岡山からJRももたろう線(吉備線)に乗り備中高松駅にて下車、徒歩10分あまりです。

備中高松城図

備中高松城は今では田んぼの中にある場所で案内板が無ければ通り過ぎてしまうようなところです。 蔵造りの資料館があり、館内には城主の清水公の像があった。

資料館にある城主清水宗治像

案内板 蔵は資料館

本丸跡

2の丸跡

3の丸跡

ここの城は土塁によって構成されていた関係で石垣の残った城跡ではない。秀吉は黒田孝高の進言で堤防を築いて水攻めをしたのだが、公園になった堰き止め跡が残る。

高松城水攻め築堤跡

付近に切腹した城主清水氏の殉死した家臣の「ごうやぶ遺跡」がある。

ごうやぶ遺跡

2019-11-29

姫路城

姫路城は先代ヨット「速魚」を造っているとき、46年も前に2週間会社を休み高砂にあるヨットメ-カ-に通ってその製作過程を見ていた時にそこへ行きました。 当時は今のように造船所に頼んで出来上がりを待つことも出来たのですが、ヨット建造にオーナ-が立ち会う古い慣習があった。

造船所の休日に高砂から山陽電鉄に乗り姫路に行き、姫路城を見て来ました。当時は昭和の大改修とかで、姫路城はすっぽりと足場で覆われていました。 それから半世紀、速魚Ⅱで木場ヨットハーバーに係留して、カミさんとそこを見に行くことができました。姫路城は個人的にヨットとの縁と感じています。

姫路城

平成の大改修がほとんど終わりシ-トで覆われているところも少なく、予想していた漆喰がまぶしく白っぽい印象ではなく、程よい白さであった。

総構の姫路城モデル

駅前から大通りをまっすぐ歩くと姫路城である。駅近くまで外曲輪があったようだがビルが立ち並んでいて面影はない。

西国街道が城内を通っていてそこに中濠があり石垣が残っている。

車が通っているのが西国街道 中濠の石垣 本陣があった。

大手門前には「い・ろ・は・に」と名称をつけた土産物店が並ぶ。ここから橋を渡って大手門を抜け、いよいよ姫路城だ。

大手門

1000円を支払い、菱の門をくぐる、皆は天守方面に向かったが、左へ折れて西の丸へ向かう。

菱の門

西の丸図

西の丸見学入り口でビニ-ルを借りて靴を入れて、長い渡り廊下を歩き化粧櫓の出口まで歩く、ここは秀頼の妻であった2代将軍秀忠の娘千姫が池田家へ再婚して、ここに暮らしたところであるという。この廊下の一室に暮らしたのではなく庭の中に御殿が建っていたのであろう。 天守よりもこの一角のほうが個人的には昔の城らしく感じた。

ここから天守に向かう。

菱の門からは「い・ろ・は・に・ほ」の防御に趣向をこらした門をくぐり天守に出る。

姫路城は一回では堪能できず、搦手方向からも行ってみたいものです。

備前丸からみた天守

天守内は他によくある展示物が少なく現存をそのまま良く見ることができる。老人には階段がどこの城も急こう配なので苦労するが、ここは中央にも手摺があり助かった。

余談だが名古屋城ではエスカレ-タ-が有り建て替える際に問題になっているが、オリジナル重視が大事なことなので昔無かったものは再現できない。 バリアフリ-の問題は特別な日を設定してボランテイアに援助してもらい見学をしてもらう工夫が必要でしょう。

現在の姫路城は池田輝政が主な形をつくったのだが秀吉や黒田が城主の時代があった。古い黒田官兵衛の石垣も残る。

黒田菅兵衛の石垣

2019-12-3

下津井城

JR児島駅からバスに乗り下津井に行く。 瀬戸大橋が出来た時にその予算で瀬戸大橋架橋記念公園ができる。公園内というか隣接して下津井城跡がある。

そこは眼下に下津井瀬戸をのぞみ、その瀬戸は10ノットの急流速になるという。近くの島塩飽海賊の根拠地・本島もあり、瀬戸内の海上交通の要衛である。 ここは宇喜多秀家が築城した、関ケ原後に岡山・池田藩の支城として現在のように改修された。 一国一城の令により廃城となる。 西の丸、二の丸、本丸、3の丸、中の丸、東の丸と配置され、天守があった。 石垣が残っていてその規模が知られる。

下津井地図 下は下津井瀬戸

下津井城図

三の丸

二の丸

天守跡

西の丸

中出丸

二の丸下南面の石垣

下津井は現在は瀬戸大橋の本州側の一端である。城跡からは橋や島々の景色が良い。

城跡から眼下を望む

2019-12-7

(東)松山城(武蔵国)

愛媛の松山城、備中松山城に続き武蔵の松山城をここに取り上げます。

戦国時代に扇谷上杉(おうぎやがつ)氏と古河公方上杉氏、山内上杉氏、北条氏とのこの城をめぐって争奪戦があった。上杉謙信がここを奪取し、これを武田信玄と北条氏康の連合軍が陥落させた。秀吉による小田原攻めの際に前田利家・上杉景勝がここを攻め落とした。これらのように戦国武将の有名人がこの城で戦った。

5年ほど前にも訪ねましたが、それ以来にこの城の整備保守はすすんでいないようです。学術調査も2度行なわれたようで、それによる違いの有る案内板も2種見受けられる。あまり良く整備されていないので他の曲輪を探すのには苦労する。この城は2500人ほどが籠城して戦った規模であるので空堀に囲まれた曲輪が見ることができる。近世の石垣が取り囲む城ではない。現状の縄張りは後北条氏によるものとされる。1601年に家康により廃城となる。

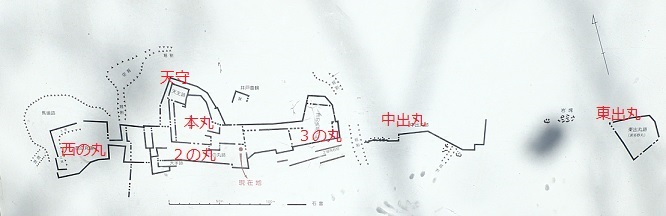

曲輪図

旧調査と思われる案内板 曲輪の名前と配置に違いがある?

左は市ノ川 右は松山城

本曲輪、2の曲輪、3の曲輪、4の曲輪と並んでいる。土橋で連結されていたという。

本曲輪 45m四方

2の曲輪 本曲輪を囲むようにコの字型をしている

3の曲輪 東西18m、南北60mの細長い

曲輪4 東端にある

兵糧倉 本曲輪の北西、 東西20m 南北45m

岩屋堂観音堂があり4国巡礼めぐりがここだけで出来るという。この奥に搦手道があったと伝わるが崖が急峻で上から眺めてみたが、とても下り降りて行くことは出来なかった。

岩屋堂観音 奥に搦手道がある

2020-1-22

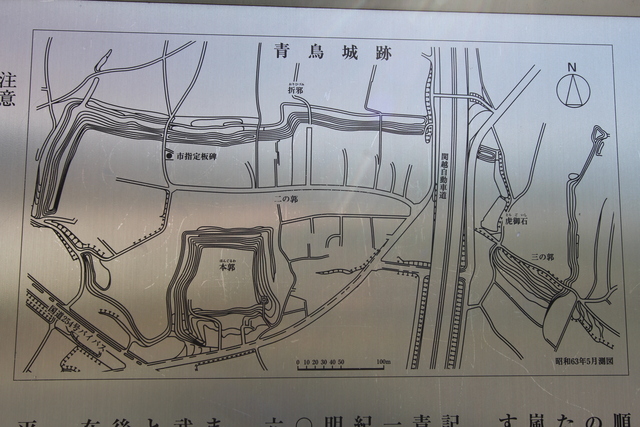

青鳥城・おおどりじょう

自転車で1時間以上もかかって青鳥城を訪ねました。 関越自動車道の脇・東松山インタ-近くにあります。小生が事前の調べも不十分なうえに現地の案内板表示も整備されておらず、今回の城巡りは満足なものにならなかった。 おまけに帰路で道に迷った上に自転車でコケてしまい、足の打撲と肋骨の痛みで立ち上がるのも痛く1週間余りビッコして歩くことになる。

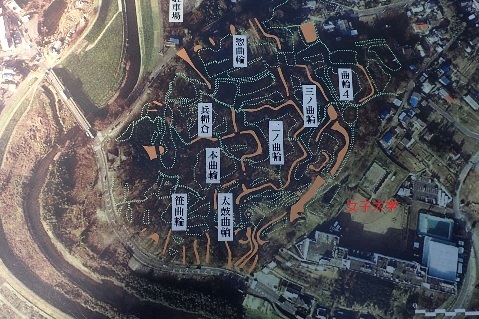

土塁や濠は予想よりも巨大であり、この城はかなりの規模があったと想像される。ここは不明な点が多いようですが松山城の攻防では北条氏康が小田原成敗では前田利家がこの城に布陣したといわれる。

16世紀前半か後半に廃城になった。

青鳥城 調査図

鳥瞰図

青鳥城 航空写真

青鳥城跡 すすけた案内板 位置は上航空写真参照

板石塔婆 位置は上航空写真参照

2の廓の濠と土塁

2020-1-30

津山城 ・美作

古写真

津山城図

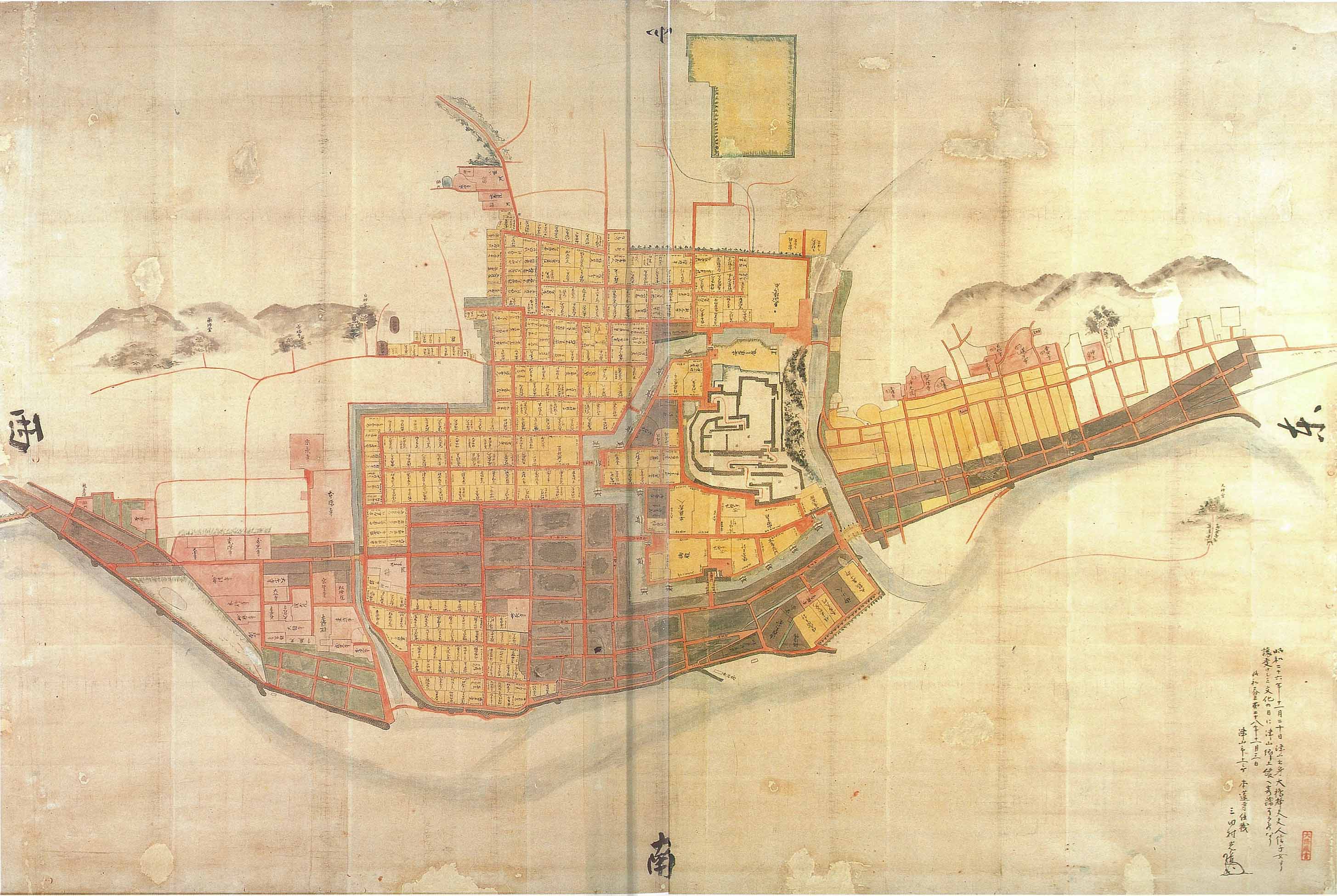

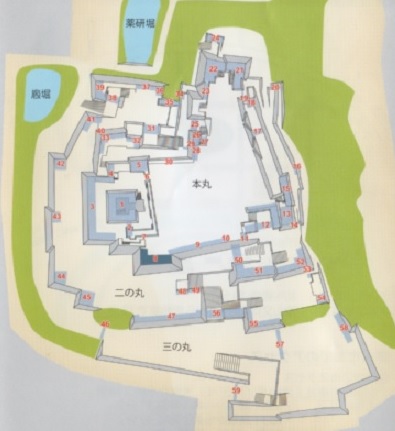

岡山からJR津山線の終点。津山盆地にある津山城へ行ってきました。 信長の家臣の森可成の6男である森忠政が美作1国18万6千石の津山城を築城する。(森蘭丸の弟でもある) 1603-1616に及ぶ13年かかって完成。 天守閣が5層なので幕府からにらまれ4層に見えるように急改造したという。

歴代藩主は1604-1697までは森家四代、1698-1869まで松平家が九代続く。

姫路城を見た後なので小ぶりな感じを持ったが、戦国時代最後の完成期の城ゆえに防備がよく工夫され、あちこちから横矢をかけられるように石垣が組み合わされている。 見ごたえがあります。 しかもコンパクト。

残念なのはこれだけの石垣が往時のままに残っているのに、行政が復元して見せようとする意志が乏しいように感ぜられる。 天守の再建は後回しにしても、デイテ-ルの門や櫓・塀を作ってもよいのではないでしょうか? その数59は姫路城や江戸城に匹敵したといいます。 欧米の教会建築・バルセロナのサクラダファミリアのように100-200年かけての長期構想を持ったらいかがなものでしょう。

城下町図、 南にある吉井川 東の宮川 外堀と内堀に囲まれた城下町である

59の櫓と門があった 赤数字 天守にいくのにくつもの桝形を通らずには行けない

天守台 5層の天守閣があった

表鉄門 二の丸から本丸へ

表鉄門 二の丸から本丸へ

表中門 階段を上がり左の階段を上ると3の丸から2の丸へ四足門に至る

四足門

多門櫓(コンクリ-ト敷地)より備中櫓を望む

腰巻櫓(階段横)と裏鉄門

2020-7-7

赤穂城

赤穂城に行ってきました。 赤穂線に岡山から乗っていったのだが、途中で乗り換えていく羽目になった。岡山から赤穂までの通しの運転は時間に1本程度の運行である。岡山から山陽線で相生それから赤穂線で赤穂の経路のほうが本数も多く便利なように思われる。

JR赤穂駅からほぼ真っ直ぐ徒歩10分位でお城に着く。 途中に花岳寺は赤穂浪士のお墓がある。

花岳寺

花岳寺から赤穂城へ行く途中で見かけた街並み

赤穂浪士で有名な赤穂藩は広島の浅野長政の傍流の浅野長重による。1649年より赤穂城の築城工事が始まる。1661年に城が出来た。 現在は海岸から離れているが、すぐ海岸が迫っており水手門や船溜まりがあった。 本丸の周囲に2の丸が囲み南側は海、東側は川、その北に3の丸が配置されていた。横から銃撃できるように意識された縄張りの近代的な城である。

赤穂城模型

大手門2層隅櫓

2の丸大手門

桝形虎口

大石邸長屋門(1500石筆頭家老)

2の丸堀

本丸表門・復元

本丸 本丸御殿跡 中央奥には天守台

天守台 天守は作られなかった

本丸 厩口門

本丸堀

水手門

城跡には役所の建物や学校が現在利用しているのは多いのであるけれど、赤穂城のえらいところは、これらを撤去して復元工事をしているところである。発掘調査をして整備を現在もしているところは大変好感がもてる。先に津山城を見たが赤穂城を見習うべきと思う。 5万石の城としては規模も大きく努力もしていて見どころのあるお城である。

余談だが、町も小ぶりで落ち着きが感じられ、住んでみたい候補のひとつと思われた。

2020-7-15

笠岡城

瀬戸内にある「お城」によくある例だが、塩田や干拓に城の石材などが利用されてしまった。この例のひとつが笠岡城である。 笠岡城の名称も使われずに「古城山」としている。

そこへ行くには、大きなス-パ-の裏にある山道を登っていく。 笠岡城跡・古城山公園をめざす。 ふもとに関鳧翁(せきふおう)の墓があった。 墓に書かれてある名すら分からないので、知らべてみる。 幕末の漢方医・歌人・国学者である。 彼の歌日記にはペリ-来航のようすが詳しく述べられている。 隣の福山藩が幕末の譜代の大老阿部正弘の地であることから、こんな田舎にもペリ-来航の情報が入手できたのかもしれません。

笠岡城は1556-1558に能島村上水軍の一族、村上隆重が築城。関ケ原合戦後に家康の所領となる。1616池田備中守が入る。1619に備中松山城に移り廃城となる。

村上水軍・海賊衆

http://hayame.net/custom27.html#spb-bookmark-264

古城山・笠岡城公園 案内図

関鳧翁(せきふおう)・関政方(せきまさみち)1786-1861の墓

このような道が出来ていて車でも行ける

石垣が見えた

公演は平らに聖地されていて、 城との関係は不明 本丸と思われるが。

下を眺めて見る

2020-7-28

鞆城

鞆の浦には鞆城ができる前には鞆の浦に隣接する島に大可島城があった。1553年頃毛利元就の命により、尼子氏の抑えとして鞆の浦を望む丘に鞆要害を築いた。1575年そこに京都を追われた足利義昭が滞在し、毛利氏の庇護のもと「鞆幕府」を開いた。

1600年・関ケ原の戦い後に安芸・備後を領した福島正則がここを修築した。本丸、2の丸、3の丸と1609年まで築城された。城域は北は沼名神社参道、東は福善寺南は鞆港の大規模でなものであった。3層3階の天守があったというが、家康の嫌疑がかかり廃城となった。

福島正則1619年に広島城を幕府に無断で修理したとして改易されるが、それ以前に鞆城の件があったのだ。その資材は福山城新築にに持ち込まれたという。江戸時代を通して町奉行所が置かれた。

この石垣は当時のものかは不明、ここを登ったところにある歴史民俗資料館あたりが本丸

3の丸石垣

2020-8-11

現況の城廻り

おじさん・爺さんの楽しみ・城めぐりは、まだ、歴女や「城博士ちゃん」には及ばない世界があるようです。 その理由は、城探索に小生が装備購入を考えるようになった「ナタ・携帯つえ・スパイク付き靴」などの3種の神器を必要とされる事態が多くなっていて、女子供には向かない場面があるからです。 平成の大合併が起きて以来、各地の教育委員会が統合された。 町や村のそれらが管理していた城跡管理予算が合併による教育委員会により有名観光地への集中投資されることになり、減額または削除されて改善されることなく昔のまま放置され荒廃した状態なっている。

爺には笹薮などの行く手を阻むジャングルをナタで切り開き放置された道を探すのも年齢的に限界になるのが近そうだ。 300m級の山城には日程的に1日を要します。 そこへ行くには、海好きで山登りは好みも体力もスキルもない爺にはツライことがあります。

藪を切り開いて通行した後

ヨットで訪れた地にあるお城はGoogl mapや「城めぐり」のアプリでさがしています。 前者は後者よりさらに詳しく表示されるが、map上の地理的位置を示すのみで、実際にそこを訪ねてみると城跡の立て札すらないこともあります。 Googl

mapの「経路」を使ってそこを訪ねます。 まだ、その使用法を熟知していないせいもあり、「ナビ開始」の音声指示に従うと自動車設定になっているせいでしょうか、遠回りのことがあったり、近くで左右に振り回されて堂々巡りすることもありました。 近くまで来ていても城跡までの最終ポイントへの道のりは、Googl

mapでは、狭い山道を確定できないと心得たほうが良いでしょう。

Googl map 城跡位置 点線を歩くことはできない

従い、地元の人に何度も聞くことになりそうです。 近所の人でも知らないことも多い。 その人が言うには「子供の時には城跡で遊んだこともあるが今は行ったことがない」、近年ここら辺は限界集落になってきており、人口も減り住民も高齢化しており、小生が尋ねてみても満足な情報を得ることが少なくなってます。 あまり行く人がいないので「気をつけて行くよう」にアドバイスを受けるのなら,まだ良い。 「死ぬぞ」とまで警告を受けることがあります。その時はスナオに中止します。 また、親切な人はヤブを抜けるのを見届けてくれる方もおられます。

苦労して本丸と思しき所へ上っても立て札・石塔さえ見当たらずガッカリすることがある。 不運にも間違えたのか山頂にたどり着いてもお墓がアッタリ、テレビ受信アンテナが立っていたりで「ここは隣の山であったか」となる。 行政の方へ、安価なものでいいので入り口と城跡の案内板を立ててください。できれば城縄張りの図など有ればスバラシイ。

2020-7-27

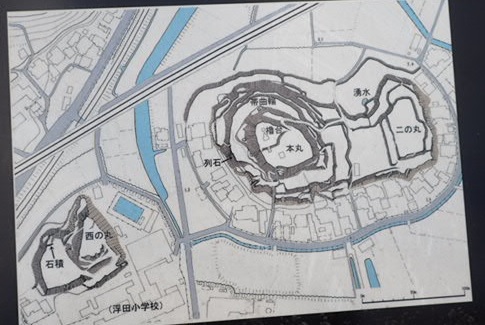

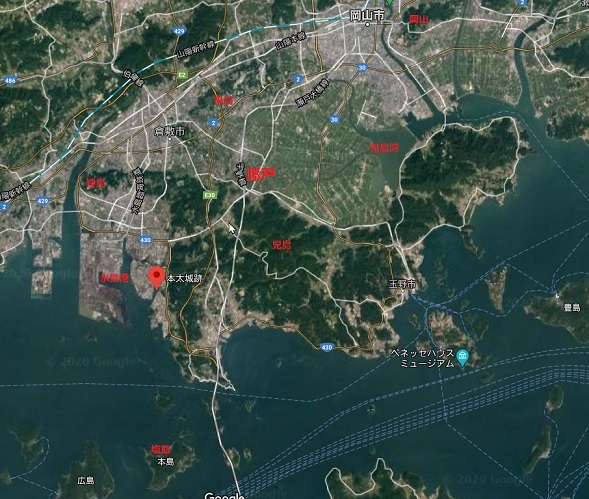

新居浜の城 富留土居城・岡崎城・金子城

秀吉の命を受け四国討伐の軍を小早川隆景らは新居東の国領川東の宇高,沼津の浜に上陸し、高橋氏の守る「富留土居城」を攻め、続いて藤田山城守義雄の守る「岡崎城攻」略し、金子元宅の「金子城」の留守を守る対馬守元春を攻略した。この戦いは天正の陣の一部になる。降伏をせずに戦ったのはこれらの城の戦いだという。 ちなみに四国の瀬戸内側の城では小早川の名はよく耳にする名前ではある。

伊予大島より新居浜マリ-ナへ

小生は伊予大島より新居浜マリ-ナにヨットで上陸して、これらの城を探索した。 マリ-ナより徒歩でGoogl mapを頼りにして富留土居城を目指した。ショ-トカットをしたつもりが、いつのまにかJR多喜浜駅に着いてしまう。 道に迷ったようだ、滅多にないけれど、今日はタクシ-での小早川隆景のたどった城廻りとなった。 大名旅行とはこのことか。 運転手も富留土居城を知っているわけではないので、スマホのマップでそこに接近しているかどうかを、こちらが指示しながらの探索となった。 城跡と思われる地点でタクシ-を止め、そこは住宅地で何もない。 庭先におられた住民に聞いてみると、その横(下記写真)にあるとのことであった。 なんと新御城主様にお尋ねした次第であった。 その石碑は突然に10数年前に建てられたものだそうである。

石碑と案内板

富留土居城は堀と土塁を囲った平城で現在は住宅地に開発された。 秀吉の時代まであったお城にしては何も残っていないのは珍しい。

次は岡崎城に向かう。運転手さんはここへは小学校の遠足で来たという。 JRの線路わきの地で西側を国領川で守っている。

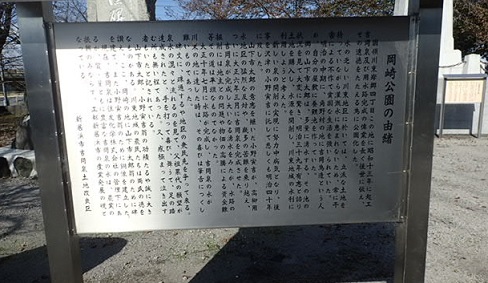

岡崎城の由来

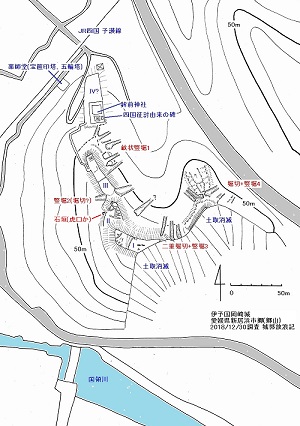

主郭のある山頂には入り口がわからずに行くことが出来なかった。 曲輪の跡や竪堀、堀切、石垣が見られるという。 ふもとにある宝篋印塔や鉾前神社にはいくことが出来た。

縄張り図 城郭放浪記より

宝きょう印塔 薬師堂 城主の藤田山城守の建立?と言われる

鉾前神社

待たせてあったタクシにより金子城に向かう。 ふもとは池を挟んだ公園になっている。

金子城跡石碑

金子氏は埼玉入間郡金子郷から地頭として新居へ下向した。この城は金子広家により築城されたと言い、天正の陣のころには長曾我部にこの地は安堵されていたので小早川隆景に攻められて落城した。 本丸に石碑が建つのみで他の遺構は見つけられなかった。 80mほどの山城ゆえにタクシ-で第2展望台まで乗り、そこから本丸までの徒歩は下から歩いてきたのに比べれば楽なものであった。帰りは急な階段が下まで続く他の道を降りたので、徒歩10分ほどで着いた。

本丸から新居浜を望む

2020-11-28

沼城・備前亀山城、 備前福岡城、 備前新庄山城

豊臣秀吉は本能寺の変を知り、備中高松城の地で毛利と急遽和議を結んだ。ご存じのごとく、中国大返し」と言って意表を突くスピ-ドで大阪に進撃した。秀吉の大出世の始まりである。その時に最初に宿営した城が沼城・備前亀山城である。 小生はそこを見るべき沼城を、そして備前福岡城、」備前新庄山城を訪ねることにした。

赤穂線長船駅より 山陽本線上道駅まで

それらはJR山陽本線と赤穂線の間の地にあるので、岡山駅にて先にホ-ムに来た赤穂線で長船まで行く。 そこから徒歩でまず、黒田官米兵衛の地で後の福岡の名前の由来となった備前福岡へ向かう。 ここは吉川の水運と山陽道の結節点であったので「市」が立ち中世以来にぎわったという。 訪ねてみるとそれを思わされる街並みが少し残っていた。

備前福岡の街並み

備前福岡郷土館

備前郷土資料館を訪れたが休館で中へは入れなかった。 そこで備前福岡城の場所を訪ねる目的もあった。 というのは、備前福岡城を探しているうちにゴル場に迷い込んでしまって小生は見つけられなかったからだ。 ゴルフ場の事務所に戻りフロントで尋ねた。 福岡城はコ-スの端にあり周辺の道を歩かなければならない。かって事故でもあったのかケガをしても補償できないと言い渡された。 サッカ-グランドのあるところからその道を歩くことになる。

福岡城石碑

備前福岡城は吉井川を西の守りとして湿地に立っていたので、川の氾濫で一時、廃城になったという。

1855年岡山藩は倹約令で被差別部落人々に対して渋染藍染を着ることの禁止を命じ、この差別に対して差別を受ける数千人が立ち上がり、ここに結集してそれを撤回させた。この一揆の石碑と説明版がここに有りそれも見た。

渋染一揆の石碑と説明板

宇喜多直家は乙子城、備前新庄山城、沼城へと出世と供に上りつめて、一世代で備前・美作の領主となった戦国武将である。 新庄山城へは福岡城より邑上(ゆうじょう)橋を渡り徒歩30分くらいで着いた。砂川沿いの山城で標高127m、登山道が見つからずに地元の人に尋ねると1日がかりで挑戦しないと無理とのこと。 あきらめて、沼城へ砂川沿いに歩いて向かいました。

乙子城主宇喜多直家が主君・浦上宗景の対立していたその兄に味方した砥石城を陥落させこの新庄山城をもらい受けた。

砂川と備前新庄山城

直家は近くの沼城城主・中山信弘の娘と結婚し、舅・信弘を油断させて謀殺し沼城を与えられた。

砂川沿いを歩いていくと20分ほどで沼城である。 現在は山陽新幹線が横を通る、トンネルを抜けてすぐのところである。

沼城 縄張り図

本丸へは宗像神社の階段を上る。

本丸案内碑

2の丸があったところは畑で面影はない、西の丸は小学校を含む土地である。

小学校と西の丸

宇喜多直家は岡山城に移る1573年まで14年間ここですごした。 秀吉の中国大返しで3万の大軍がここに逗留したとは思えないほどのこじんまりした印象を受けた。けれど、大軍を順次の到着させたことでさばけたのであろうか?

最近の説で秀吉が極めて短期に大阪へ繰り出せたのは、御座所という信長の休憩所の施設が整備されていたのがその理由だといいます。 御座所の所在を示すものは見つかられなかった。

一代で備前、美作を支配下に!戦国の「梟雄」宇喜多直家の恐るべき実像とは!?

【戦国こぼれ話】一代で備前、美作を支配下に!戦国の「梟雄」宇喜多直家の恐るべき実像とは!?(渡邊大門) - 個人 - Yahoo!ニュース

2020-12-2

本太城(もとぶとじょう)

児島周辺図

児島と云っても、それどこ?と聞かれる。 小生のような古い世代には児島の干拓の名前には義務教育で習った記憶があるので、その内容はとっくに忘れても児島は聞き覚えがある。 児島市と水島市は倉敷と合併して現在の児島は倉敷市の一部です。 瀬戸大橋の本土部分の接続地点でもある。

児島は昔は島であった。本土とは藤戸の鳴門といわれる海峡で隔てられていた。 本太城は児島西岸にある本太岬の要害にあり、北に本太湊を備えた山城と海城の複合城郭であったという。

永禄11年・1568にこの城で能島村上水軍の村上武吉の家臣島吉利(しまよりとし)・と讃岐の香西氏が争った。村上が勝ってこの城を奪う。しかし今度は三好氏の後援を受けた香西氏の反撃を受け大友氏の仲介で和睦した。能島村上氏は豊後の大友氏と組み反毛利となったので、小早川隆景により落城した。天正8年1580まで存在したがその後は不明である。

案内石碑

Googl mapはまだ習得していないが、この時は成功した。 児島駅より倉敷行きの下電バスに乗った(2系統の倉敷行きがあるので水島に寄るバスに乗る)。 車内でスマホのマップで太本城をクリックして特定し、バスの運行にあわせて現在地の表示がその位置に接近したところで停車ボタンを押し下車した。 ほどなく案内の石碑を見つけた。

この武家屋敷風の建物の上の山が太本城

一帯が公園になっており遊歩道を上がっていく。 本丸を囲む低石垣があった。

本丸を囲む石垣

山頂には天満宮がある。 この階段は利用しなかった。

海側の崖を望むとすぐ近くに水島工業地帯の工場がある。操業している音がまじかに聞こえる。事故で爆発したら危ういなあと思いながら散策した。

m

水島の工場群

2020-12-11

黒山城・倉敷

黒山城付近図

本太城を訪ねてバスにて黒山城へ向かう。( 水島臨海鉄道の福井と浦田が最寄りの駅になる) いつものように城位置をグーグルmapを使用してスマホに表示して山道を登る。 携帯の山上アンテナ施設があるだけで城跡の気配はない。ふもとに降りて地元の人に尋ねた。 子供の頃にはそこで遊んだことがあるということで親切にも入り口まで案内してくれた。

胸まで届く高さのあるヤブを手で折り分けて進む。 とげのある蔓が混ざっているので時々ささって痛い。 木の生えていない日光が当たる場所がこのような植生になるようだ。搔き分けカキワケ40m位進んで木立になりブッシュを抜けた。

ご注意!

Googleマップで城跡までのル-トは点線で表示されるところ、主にふもとから山頂までであるが、単なるル-ト表示であり、山道・登山路を示しているのでないことに注意が必要です。

入口付近のブッシュ状態

縄張り図

現在は倉敷市の街中にあるけれどもそこは海と湿地に囲まれた要害であった。 毛利氏と三村氏、宇喜多氏との戦いがあったようだ。 案内板もないのだが、それにしては土塁、堀、桝形虎口などよく残っていて、今秋の城廻では一番のものであった。

かって島であった児島の北西端にある黒山城。西の連島とは海峡があった。

堀

所々に多くのお地蔵さんが忘れられたように建っていた

お地蔵その2

2020-12-24

土屋陣屋と伊那忠治

土屋陣屋( さいたま市西区 現永田邸 )

現在の永田屋敷は江戸時代初期の家康家臣で、関東郡代の伊那忠治が荒川改修・新田開発を行うために土屋陣屋を作り居住したもの。家臣の永田氏がこれを拝領し現在にいたる。

伊那氏は1万石を賜り、1642年に赤山陣屋を築いてそこへ移った。伊那氏は1792年に断絶となったが、江戸時代後期の作といわれる長屋門と堀・塀などが残って伝えられている。

伊那忠治は戦国武士の代表のような遍歴の人物です。三河の国小島城主の伊那忠家の嫡男として生まれた。三河一向一揆に加わり出奔。長篠の戦いで陣借りして従軍し帰参が許される。 家康嫡男信康付けであったので、その自刃とともに再び出奔。 堺にいたときに本能寺の変が起こり、家康の伊賀越えに貢献して再び帰参。家康の関東移封後は関東の代官として活躍。各地に検地、新田開発、河川改修を行い幕府の財政基盤構築に寄与した。備前渠や備前堤と呼ばれる運河や堤防はいずれも忠次の官位「備前守」に由来している。農民たちによく慕われたと云う。

2020-12-29

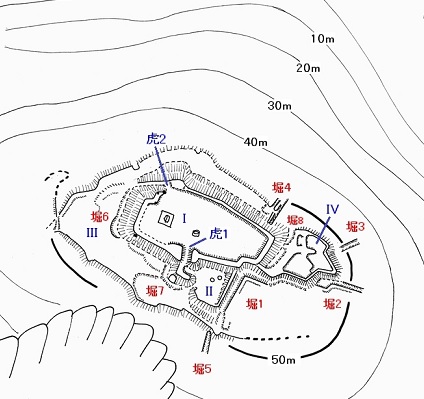

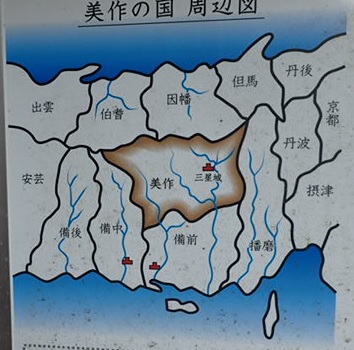

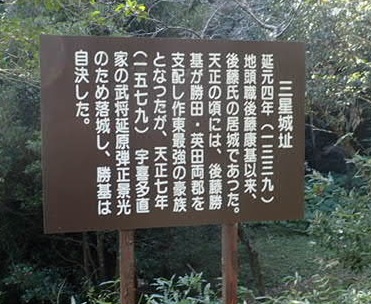

三星城 美作

美作の周辺国 三星城の位置

戦国時代の美作は背後に毛利氏、尼子氏、織田氏などがいて、それらが攻めぎ会った土地で在郷の小領主がそれらに影響を受けて存続を争った地である。小生はまだ、その歴史を了解するには至っていない。

湯の郷温泉からJR林野駅まで散策した。 駅周辺で昼食をしようにも閑散としていて、望みのものはなかった。 行きは温泉までバスで来たので、帰りはJRを使って岡山まで変えるつもりで時刻表をみる。2時間に1本くらいの感覚である。 どおりで静かな訳だ。 近くに三星城があるのでタクシ-に尋ねたが不明瞭であった。 近くだが登り口と思われるところまでそれに乗る。最低料金だった。 山道を登っていくが雑草に邪魔されることなく城跡の案内板を見つけた。

三星山

案内板

本丸案内 城館跡かもしれない。 山頂という場所ではない

明見三星稲荷神社 近くの神社

後藤又兵衛(1560-1615)は後藤基次とも言い三星城主の後藤勝基(1538-1579)と関連するものは見つけられなかったが基つながりで関係があったと思われる。後藤家は南北朝から200年間三星城を居城としてきた。勝基が当主となってから尼子氏が衰え始めたので1560年にその配下を離脱し備前の浦上宗景と組んで尼子氏の倉敷城を攻めたが失敗。

三星城と倉敷城・林野城

1563年に備中の三村家親に攻められるが浦上氏の支援で撃退。東美作を掌握。 1571年に浦上宗景と対立して毛利と結び籠城して和睦。 1575年に宇喜多直家が主君浦上氏を追放して美作に侵攻。 1579年今度は宇喜多氏と対立して三星城に攻められて落城する。

2021-1-13

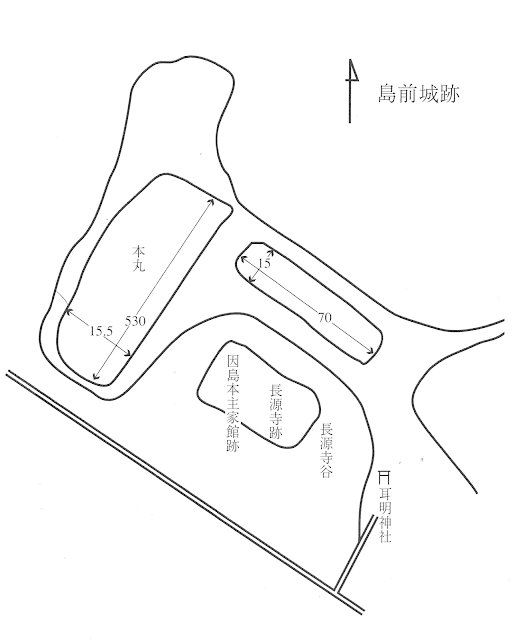

因島の城 その1 美可崎城・手守城・島前城

美可崎城、千守城、島前城

ヨットを係留した弓削海の駅より船に積んでいた自転車で因島城探索に出かけた。 上弓削よりフェリ-にて(自転車100円)因島家老へ渡る。

上弓削の因島家老間の上弓削 フェリ-乗場

美可崎城

因島東岸を走って地蔵鼻へ向かう。そこは恋人たちの聖地とかであるが、今回はそこにはいかず岬の先端に美可崎城を訪ねた。

美可崎城の入り口ゲ-ト

美可崎城図

本丸へ

本丸から向島を望む

美可崎城 船隠し

美可崎城は因島村上海賊の家老南氏が金山氏に通行料を徴収するための見張り城であった。 鞆の浦や尾道からの船を見渡せる位置にある。

石田造船のある道を登ってきたのだが、ここの帰りは反対側の道を一気に下って降りた。

千守城・ちもりじょう

千守城

近くの千守城に向かう。なかなか登城口が分からず、いつものように地元の数人に尋ねた。安楽寺の傍から登って行く。気を付けていくようにと注意を受けたが案外と険しいものではなかった。 標高79mの地に本丸を囲んでほぼ円状に4段に築かれている。石垣の残っているものと井戸を見つけた。 山頂の本丸には社が祀られている。

南北朝の時代に竹原小早川氏の一族が居城し、戦国期には因島村上氏の家臣篠塚貞忠の居城という。

安楽寺

縄張り図

石垣

井戸

千守城本丸からの眺望

島前城と亀島城(出城)

因島南部に東岸から西岸へ島を横断する道路があり、そこを自転車で走行する。 途中大山神社がありガソリンスタンド横に釣島箱崎浦の合戦跡の碑を見つけた。 釣島は今は鶴島と呼ばれている。 新居浜大橋で述べた村上海賊の祖が死亡して娘婿と言われる今岡通任が因島へ進出、島前城に本拠を構えた。 信濃の国より村上師清は瀬戸内に下向した。讃岐塩飽を支配し能島に進出。

鶴島箱崎浦の海戦で勝利して因島に上陸し今岡方の武将を破り義弘の明晰を継いだ。この村上師清が能島・来島・因島の村上海賊の祖となる。

釣島箱崎浦合戦地図

いつものことであるが、ここもたどりつくにに苦労した。すぐ横の崖の上にあるとわかっているのだけれど何人かの人に尋ねた。

ここだと思って登って行った山は隣の山だったようで藪を書き分け書き分けて行ったところはテレビアンテナを引いているだけの山頂であった。

間違えた登山口

島前城跡配置図。田中稔「因島史考」による

因島市民会館と芸予文化情報センタ-(図書館)で尋ねて図書館の横の階段を上った空き地だとわかった。

海岸道路から見た島前城

本当の入り口階段 土生町図書館横

本丸

北西方を望む

島前とは海峡を挟んで亀島がありそこに出城の亀島城があったがゆえの名称であろうか。

亀島城

2021-1-16

青木城・小丸城

因島の城 その2

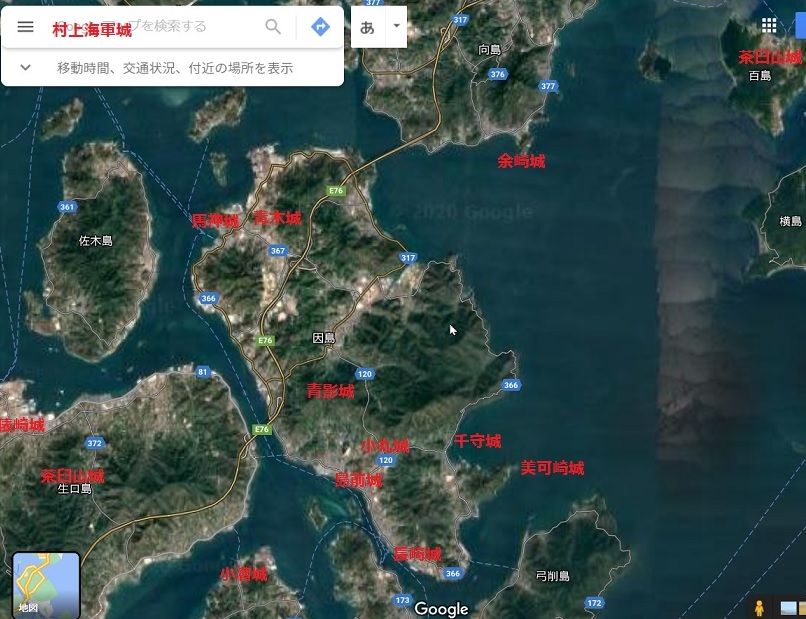

村上海軍城

小丸城

因島村上家の第2家老稲井氏の城。居館は現在の対潮院にあった。いつものように何人かの人を煩わせた。ありがとうございます。地元の人にも古い人はともかく若い人には小丸城のことは伝わっていない模様。 裏の墓地への階段を登って行く。 途中に南北朝の戦いで釣島箱崎箱崎浦合戦の供養碑があちこちにある。 海上戦とも言われる戦いで亡くなられた方がここに弔われたということであろうか。 その時に今のような墓地があったわけではなく、この城もあったかどうかは分からない。 山頂と思われるところまで墓があった。 それより歩行困難であったので終わりとした。

ここは海岸近くというわけではなく因島の東岸や西岸への好立地であるので、求めに応じて加勢するためのものではないでしょうか。

墓地の裏の山が小丸城跡

登り口 対潮院の裏

あちこちにある釣島箱崎浦合戦で戦死者を弔う碑

本丸と思われるところ

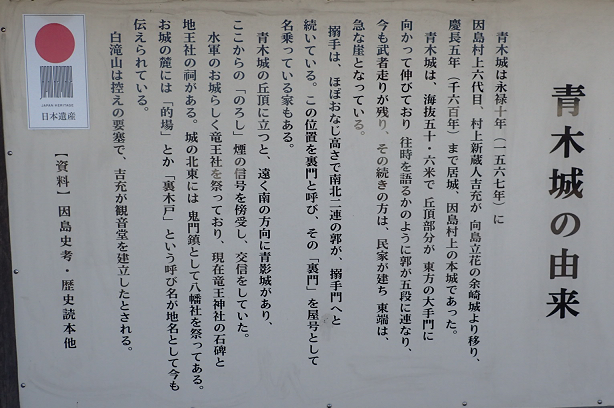

青木城

一昨年に弓削海の駅でヨットの漏水事故が起きて、その修理備品を待って5日ほど滞在した。 部品を引き取りに隣の島因島マリ-ナに出かける。 行く途中で青木城の案内板を見つけたが、先を急いでいたので残念を持ったままであった。 今回は自転車でここを訪ねた。

青木城と付け城の馬神城

1567年に因島村上氏6代村上新蔵吉充が向島余崎城より青木城へ移った。 吉充は信長と対戦中の石山本願寺へ兵糧を掘んだことで知られている。

ここは三原の瀬戸を押さえる位置にある。青木城は海に囲まれた海城であった。 昔の地形が定かではないが隣の馬神島であった。海峡を隔てたそこに出城の馬神城があった。今回はそこへ訪れていない。

模型

この理容店の横を登っていく

青木城 標高51m

石垣

本丸の柱石

本丸にある竜王神社 ここで昼食する

帰りには自慢のオリンピックで購入したフリ-パワ-の自転車がパンクした。 あいにく日曜日で修理が出来ず。 タクシ-を呼び、折りたたんで後部トランクに積み、土生港へ行き、連絡船で弓削まで帰った。

パンクした自転車

2021-1-18

川之江城

川之江 地理的位置

ヨットから見たお城で今までに印象的であったのは40年ほど前に見た松前城そして最近の平戸城それに今回の川之江城である。これからもヨットで訪ねる城廻は続けたいものです。

川之江城

模擬天守 過去を復元されたもののではない 犬山城をモデルにしたとか

個人的に南北朝の戦いには余り興味が薄いのでその歴史には詳しくない。 河野氏方の伊予の豪族で川野通政がこの城を築かせたものという。 川之江の地理的位置が土佐、讃岐、伊予を結びおまけに海で備中ともつながっていた。 従い、いろんな勢力から攻撃を受け落城している。戦国期には河野氏、三好氏、長曾我部氏、小早川氏、福島氏、池田氏、小川氏とめまぐるしく城主は変わり、1600年の関ケ原の戦いの後で加藤喜明により織豊系城郭と改築された。一国一城の令により喜明が伊予松山城に居城を移し廃城になった。

城門 歴史的にどうであったかは不明

本丸より川之江港を望む 小さく愛艇が見える

2021-1-22

岡山城

岡山城 再建天守

岡山城へは確か航行の修学旅行でいったはずなのだが定かではない。当時は今のような興味が薄かったのか感慨も覚えておらず。半世紀以上前にもなる話です。

岡山城は1597年豊臣5大老のひとり宇喜多秀家が築城する。黒い板張りの外観から烏城とも呼ばれる。 小生が生まれ育った我が名古屋城や広島城と共に戦災で焼失した。現在のこの城は再建コンクリ-ト建造されたものである。それが耐震対策を施す必要や現在のものに不満があるので木造・名古屋城の再建プランがあります。

岡山城は5重の堀で囲まれて2の丸、3の丸を持つ。 本丸が背にする旭川の東には何も防備が無く、ひたすら西方からの敵に備えた城である。安土城を模したつくりと言われる。それは宇喜多秀家の正室の豪姫が前田藩の出であるので、加賀の大工の協力を得たといわれるが、彼らは安土城に関わった人々だということからである。 また、安土城がゆがんだ多角形の天守と言われるが同じく多角形平面を持つ岡山城天守である。

宇喜多氏は関ケ原では西軍に属して敗戦したので八丈島に流刑となる。小早川秀秋に代わり入城したが2年で急死し、池田恒興を祖とする池田氏系の藩主が明治まで続く。

月見蔵・現存 重要文化財

不明門・再建

廊下門・再建

旭川から見た天守

目安橋

旧天守礎石

岡山城・磯田道史氏による歴史解説 12分

https://www.youtube.com/watch?v=68QQeld9bDQ

宇喜多秀家と岡山城 戦国の名城と名将 6分

https://www.youtube.com/watch?v=W-J_nBBkBhE

2021-1-27

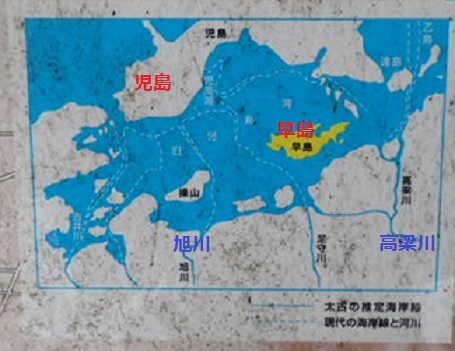

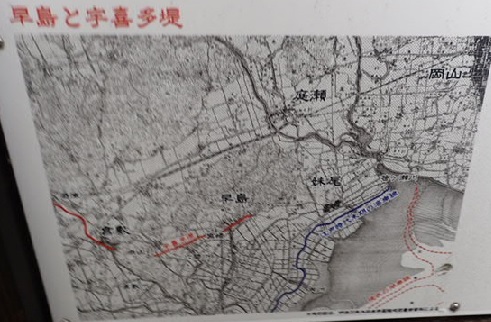

倉敷の陣屋・ 早島陣屋、早島城、天城陣屋

早島陣屋、早島城、天城陣屋の図

晴耕雨読ならぬ晴航雨城である小生。 倉敷にヨットを係留している。そこでクル-ジング準備・整備中の雨天は城廻りとなる。 今回はJR瀬戸大橋線の早島駅で下車して早島城・早島陣屋・天城陣屋をカサさして歩いて来ました。 写真は雨のために鮮明を欠くものがあります。

駅を降りて早島公園に向かう。 ところどころに昔の民家風の建物がある。 また、宇喜多堤の案内があった。 悪名高い宇喜多氏といえども堤をつくり、後に教科書にも載る児島干拓の最初の一歩となり領地経営には力を尽くした。

早島町の民家

児島と早島 昔は瀬戸をなし水路を船が通行して水運の要所であった。

赤い線は堤の位置

宇喜多堤石碑

早島陣屋を探す。 そこは現在では小学校になっていて、横に案内板があるのみであった。 別名戸川陣屋と言い200年間治めたという。 あいにく休館日で戸川記念館を見ることができなかった。 戸川秀安は宇喜多直家の重臣で25000石を領した。国政を宇喜多秀家にまかされたが対立するようになり、家康預かりとなる。関ケ原で東軍に参じ功を挙げて庭瀬29200石を与えられる。その後断絶したが、家名存続を許されて幕府旗本として続く。

戸川記念館

早島陣屋 1709年築 わずかに残る堀と石橋

その小学校の裏手奥に早島公園がある。 そこは城山ともいい早島城の跡地である。 遺構らしきものは見当たらなかった。その城主は武井将監といわれる。 備中高松城の前哨戦で高松城の北にある支城・冠山城の戦いで将監は加藤清正と一騎打ちで戦い死亡したという。秀吉はあっぱれと金子50両を与えたという。

公園内の城らしい雰囲気の場所

早島城の坂を下って今度は天城陣屋に向かう。 早島町は平成の大合併に加わらなかったので岡山で一番小さな町ゆえか趣のある民家が散見される。

早島から天城へ向かう途中の民家1

早島から天城へ向かう途中の民家2

笹無山の案内板を見かけた。 源平合戦には詳しくないが、ここらあたりで藤戸合戦があったという。当時にはこの向こうは海で瀬戸を挟んで源平が対陣していた。源氏は海が不得手なので対岸の種松へ行くのに難儀する。佐々木盛綱は地元の漁師に浅瀬を聞き、先導させて馬で海を渡り源氏の勝利に貢献した。佐々木盛綱はその浦人を殺してしまう。残された母親は笹と聞けば憎いと言い、笹を抜き取った、それからこの地では笹無になったと云う。

笹無山

笹無山 藤戸合戦説明板

なかなか天城陣屋を見つけられなかったが、高校の隣山にあるグランドであると分かった この陣屋は―国一城の制で岡山藩の下津井城が廃城になり、池田由之はこの地にお茶屋と称して陣屋を立てた。

池田由之(1577-1618)は池田恒興の嫡男元助の嫡男として誕生。小牧長久手戦いで父・祖父ともに戦死。幼児であったので叔父の池田輝政が家督を継ぐ。長じて32000石で下津井城番になる。本家の国替えとともに播磨・鳥取・岡山とその居を変えた。最後は恨みに寄り大小姓に殺害された。

天城陣屋跡 現在は天城高校グランド

駅を降りてJR3駅ほど雨天を歩いたことになる、途中にタクシ-やバスを探すが見つからず。さすがに疲れて帰りはGoogl mapでバス停をみつけて帰る。

2021-1-31

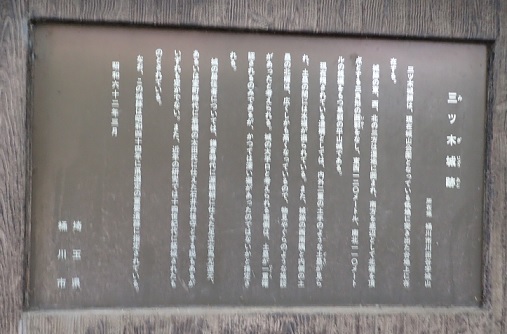

加納城と菅谷北城

早めの梅雨空の中小雨にぬれながらも武城と三ツ木城を訪ねた。 自転車で行きましたがコミュニテイバスなども走っておりそれを利用されるがよいでしょう。 桶川、北上尾や上尾から出ていると思います。 詳しくないので地元で尋ねてください。

赤字 JR駅 青字 城跡

加納城

加納城は高速圏央道桶川加納インタ-の北西近くに位置します。 入り口は分かりに道路から少し奥まった駐車場にあります。 下記の写真にある石の案内標識が目安です。

住宅街の南側に位置して北側土塁が残る。 住宅開発で堀などは消失した模様です。 内郭には私的な神社があった。 隣にある家のもののように見受けられた。 ここの本郭は現在の所有関係は明らかでないが隣の家の土地かもしれません。 ここを案内標識があるので訪ねても損はないでしょう。

ジャニ-ズ系の俳優本木さんは桶川の出身と聞いていました。 ここは岩槻の太田氏に仕えた本木氏の居城であったと言われており、どこかで彼はここと血のつながりがあるかもしれませんね。

石の案内標識

案内板にある地図

案内板にある古写真

北側にある土塁

内郭にある神社(私的なもののようです)

菅谷北城

国道7号線近くの埼玉中央青果市場の横“べにばな道り”を菅谷交差点まで行く。その北東100m位に菅谷北城はある。喫茶店山小屋をめざす。

ここには案内標識が立てられていないので、とくに分かりずらい。 土塁と思われるものを最初に撮ったが、近くの地元の人に尋ねるとそれは土塁ではなかった。 彼に本当の土塁と堀跡、本丸位置を教えてもらうことが出来た。 彼の子供の頃はまだ城跡の痕跡がはっきりしていたそうである。

本丸跡は住宅が建っており何もありません。 グーグルマップ上の城跡位置は公民館の敷地を示しているが何もない。 アウトドアカフェから20-30m先の交差点道路脇までまで土塁が残っている。 昔はその前には堀跡があったそうである。

観応の擾乱で足利尊氏にくみした春日八郎行元sこの地菅谷村を拝領してこの城を築いたという。

本丸跡

公民館 グーグルマップ上の城跡位置

土塁

北東角地にある土塁

首都圏近郊の30万都市上尾市でもここらあたりはまだ、開発されていない防風林を兼ねた雑木林があちこちに見られてそこには館跡があっても不思議ではない気がする。それでもここは開発されて城跡は余り残っていないのである。

2021-5-21

武城と三ツ木城

青線 城跡、 赤線 JR最寄り駅

前回の加納城と菅谷北城に続き武城と三ツ木城へ行ってきました。この地域では他に石戸城や東松山城もご覧になれます。

武城

桶川市の川田谷付近はおそらく荒川(支流かも)が昔は流れていたと思われる川底とみられる地形がある。 大雨の時は冠水してそこを横断する道路は通行止めになる。本来の荒川はここより西に現存する。 その両岸は台地になっていて川下に向かって右岸にこの武城があります。 グーグルマップでは竹内美容室や鈴木医院が目標となります。

下写真のように右が美容室で左奥の木立の場所が武城になります。 標識はないので地図の位置で推定する。 大きな民家があり土塁と道路になった堀で囲まれている。本郭と思われるところには小さな神社があり、その南側にはぐるりと曲がった形の土塁があり。 民有地のようですので見かけたらお断りを入れる必要がある。

竹内美容室の横道を奥へと行く

左道が美容室に続く、 右道路が土塁と堀(道路)

土塁 ( 曲線を描く )

本郭と思われるところの神社

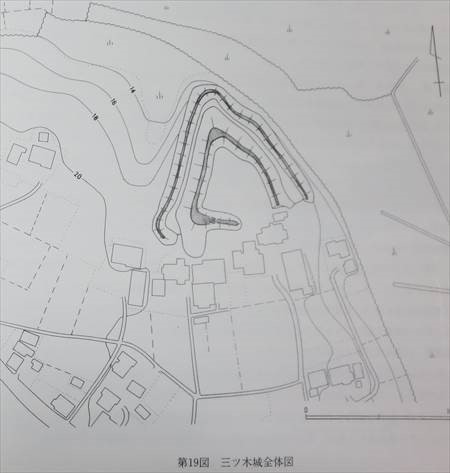

三ツ木城

かってここへ写真を撮りに行った記憶があるがブログに載せた覚えはない再訪である。

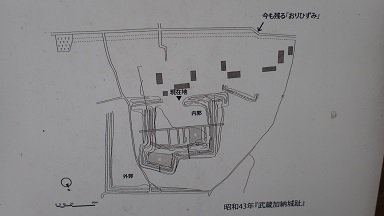

ここへはJR桶川駅より川越行きのバスに乗り川田谷支所で下車。 三ツ木城は城山公園の南西側の一角にある。3角の台地の上にあり、南側は現在民家が立っており確認は不自由である。また、単郭であると言われるが公園外の土地でもあり整備もされていないので、周りから眺めるのみとなっている。 整備が望まれる。 二重の堀があったように見受けられるがはっきりとはしない。 誰が建てたのかも判明していない。 鎌倉時代に源頼朝に仕えた足立右馬允遠元、あるいは室町時代に岩槻城主・太田氏に仕えた石井丹後守が考えられている。

公園にある案内板

地図

全体図

二重堀

東側の堀跡と見られている

堀跡と土塁

南側より望む

2021-5-23

杉山城 (初雁城)

赤線は橋

東武東上線の武蔵嵐山駅より2kmを歩いて杉山城へ向かう。 年のせいか右足のかかとが痛むのでダマシだましの歩行であった。 近くの嵐山町役場まではバス便があるようです。 帰りはタクシ-で1300円ほどであった。 車の方は専用駐車場がある。

この城の縄張りを頭に入れて見学するとしないとでは大いに違うので、事前に調べておくか大手口の出郭にある案内板にパンフレット常備してあるので手に入れると良い。

私は搦手口から攻めることになった。 山城では標高300mの山城へ行くのは大変であるが、今回の搦手登山口から搦手口まで行くのは大変ではなかった。この城は山城ではなくて平山城と考えてもいいように思う。 東の郭から攻める時も同様である。

南の大手からの敵に備えるのが杉山城の防備の主力だと思う。 大手から本郭にたどり着くには、橋を渡り、食い違い虎口や横矢を十分に浴びながらの戦となる。 郭もいろいろ趣向を凝らして10余もあるが大手からの攻撃に備えているような縄張りである。 この城は複雑な構造の割にはコンパクトな大きさである。 500人ほどの守備勢力がふさわしい。 16世紀の後半のように万を超える攻撃陣との戦いだと、杉山城は長くは持ちこたえることが出来ないように思われる。 また、この大きさゆえに現在の城好きな人には1-2時間で見られるのでうれしいことである。 再びここへ来てみたい気持ちになりました。

杉山城 遠景

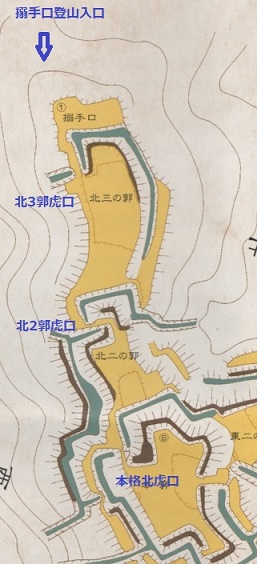

搦手口から北3郭から北2郭、本郭北虎口へ

搦手口 登山入口

搦手口横土塁

北2郭虎口

本郭北虎口

本郭 城跡碑がある

本郭東虎口より東2郭、東3郭へ

東2郭

東2郭虎口

東3郭虎口

東3郭を出ると平坦な土地へ出る。 この城の弱点と思える

東2郭より南2郭虎口受けに続がる帯郭

出郭、大手口から外郭、馬出郭、南3郭、南2郭、井戸郭、本郭南虎口へ

赤線は木橋、 現在は架橋していない

出郭、から奥の大手口を望む

大手口

左は馬出郭から奥の南3郭の虎口を望む(坂道)

南3郭虎口

南2郭 食違い虎口

井戸郭より本格南井戸郭虎口へ、 木橋があったもよう

井戸郭の下部にある井戸跡のある帯郭

井戸跡 石の蓋がしてある

井戸跡帯郭と北2の郭より南に続く帯郭の間の竪堀、 右に高い本郭

ここは山全体がひとりの持ち物であり、ここの見学に気持ちよく地主さんは協力してくれています。 行政とボランテイアの協力で立派に保守整備されていて皆様に感謝の気持ちが大きいです。

この城の複雑な縄張りは戦国時代の教科書のようと評価されています。 それゆえに専門家の間では後北条氏のものではないかと言われて議論が起きています。 最近の研究成果で山内上杉家により作られた城と云われています。

杉山城問題 古城跡探訪のサイトから

http://kojousi.sakura.ne.jp/kojousi.turedure7.htm

2021-5-26

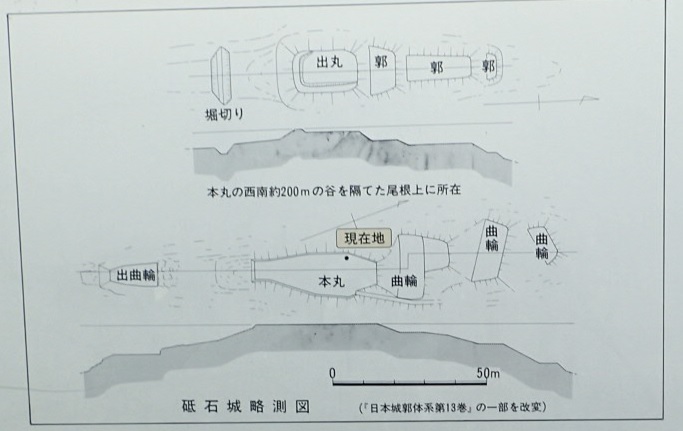

砥石城 と 乙子城

砥石城へは岡山からJR赤穂線に乗り大富駅で下車して徒歩で30分ほどで行けた、標高100mの本丸へ上り、千町川に沿って高取山城の登山口まで歩き、そこで足が痛くなりタクシ-を呼び乙子城兵へ行き、帰りは再びタクシ-にて西大寺駅まで乗車した。

タクシ-はグ-グルマップの音声検索で「近くのタクシ-」で電話して迎えに来てもらった。ヤットこの技を覚えた。しかし徒歩で歩けず年には勝てないのであろうか。

砥石城

徒歩での城廻は思わぬ場所にぶつかることが有る。 仁生田(荷蓋・にぶた)の攻防戦の地を見つけた。 宇喜多直家は浦上宗景に仕え戦功をあげて乙子城城をもらった。 1535年 砥石城主浮田山城守に謀反の様子があり宗景はこれ討つように命じた。 乙子城と砥石城の戦いは3年余りも続き、この地で合戦が行われたという。 直家は天神山勢とともについに砥石城を落とした。

仁生田(にぶた)合戦の地

千町川より砥石城を望む

入り口から100m余りを歩くのだが、藪はないけれど石のゴツゴツし道になり、下りるときには滑りやすく適当な枯れ枝を使うことになった。

砥石城 入り口標識

砥石城 縄張り

千町平野には備前国で栄えた西大寺や福岡の町がある。

本丸から見た千町平野

本丸

高取山城

1534年に砥石城主宇喜多能家(よしいえ)を高取山城主の島村豊後の上が夜襲で攻め滅ぼした。

高取山城 入り口

今回は足のスネに痛みがきたので、入り口までで高取山城へ行くのは断念した。

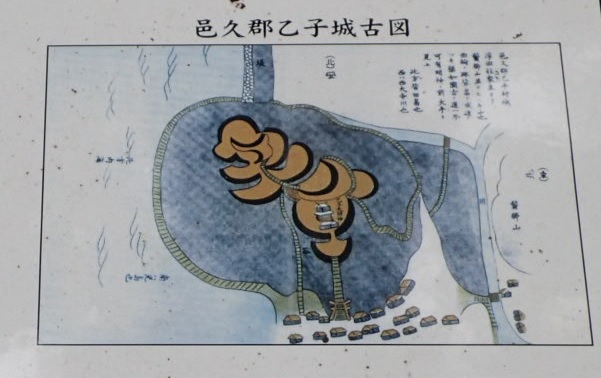

乙子城(おとご)

吉井川河口部東岸、岡山市乙子にある。かつて児島は瀬戸内海に浮かぶ島であり、児島と岡山平野の間は、吉備穴海といわれる内海であった。

この内海は九州と畿内を結ぶパイプであり、源平の争乱の舞台にもなる重要な航路であった。乙子城は、この内海の東の入り口を押さえる拠点で

もあった。

戦国時代の乙子城 周辺図

宇喜多直家は武功により宗景より新庄山城を与えられてここより移る。 そこから沼城、 岡山城と 大名に出世していく初めの城が乙子城である。

乙子城 登り口

案内板に沿って登って行くと乙子神社に出る。神社にも案内板があり、進んでいくとお墓の中を登っていくようになる。

構わず進むと本丸へたどり着く。

乙子神社 2の丸だったともいわれる

本丸

乙子城 縄張りと古図

帰りは吉川沿いの手すりと階段が整備されている道を下った。 こちら側が便利な世紀の進路のようだ。

この石垣は城に関係あるかどうかは不明

2021-6-24

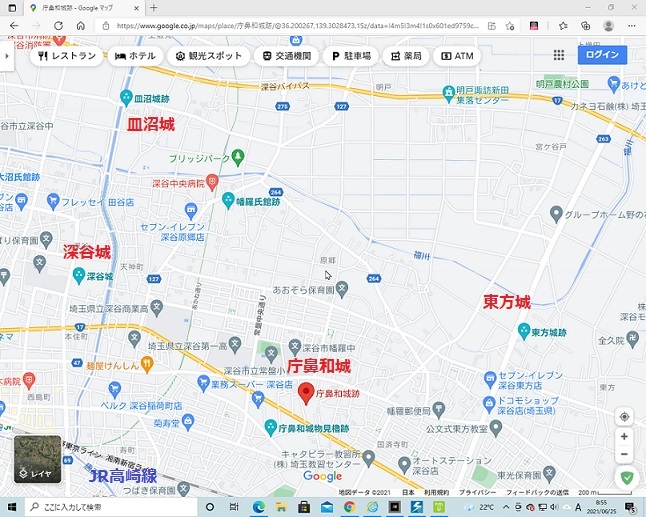

深谷城、庁鼻和城, 東方城, 皿沼城

埼玉県・深谷にある4つの城をレンタサイクルにて見てきました。

関東の戦国時代の覇権争いは小生には興味を持てないようで、 整理して出来てはいません。 上杉だれそれが新潟へ逃れたとか、川越夜戦の戦いで北条氏が勝ち、小田原攻めで秀吉が勝つまでの間北条氏が覇権を握った程度の知識です。 ここでは詳しくは述べまい。できない。

山内上杉氏は深谷庁鼻和城を居城としていたが、上杉憲国の時代に深谷城に居城を移した。 1573年上杉憲盛のときに北条氏に属した。秀吉の小田征伐のときには深谷城主の氏憲は不在で深谷城を開城した。

深谷周辺城地図

深谷城

深谷城 想定図

深谷城跡公園

深谷城は城跡公園の模擬塀がそれらしく感じられるが堀も埋められており、 かってを偲ぶものがない。 残念である。 訪れた時は中学生の写生の事業がおこなわれていて、あちこちに若い人の賑わいであふれていた。

外堀の跡があるとのことだが、訪ねることはできなかった。

庁鼻和城・こばなわじょう

庁鼻和城は関東管領・山内上杉憲顕(のりあき)の6男である上杉蔵人憲英(のりふさ)により、新田義貞の子・新田義宗に対抗するために築かれた城です。山内上杉氏の分家・庁鼻和上杉氏(のちの深谷上杉氏)の居城として使われましたが、1456年(康正2年)、上杉憲房が深谷城を築いて本拠を移したことに伴い廃城となったと思われます。現在城址は憲英によって創建された国済寺の境内となっており、歴代当主の墓があります。入口には「庁鼻和城舊里之碑」と書かれた城址碑が建てられています。

国済寺にある案内板

土塁

東方城・ひがしかたじょう

東方城は深谷城を防衛する支城として、皿沼城や曲田城とともに深谷上杉氏によって築かれた城です。矢井伊勢守重家の弟、若狭守重任が城主をつとめたと伝わっています。1590年(天正18年)に徳川家康が関東に入封すると、戸田松平家の祖となる松平康長が一万石で入城しますが、1601年(慶長6年)に康長は白井藩に加増移封されたため、廃城となりました。現在城址には案内板が設置されているほか、土塁や空堀などの遺構が残っており、土塁跡近くには「史跡東方城塁跡」と書かれた標柱が建てられています。また近くの全久院に松平康長の五輪塔があります。

案内板

土塁

国道263の脇にある。 城跡の一部は保育園になっていた。 子供たちのにぎやかな声が聞こえる。 土塁がぐるりと残っていたので歩いて廻ることができる。

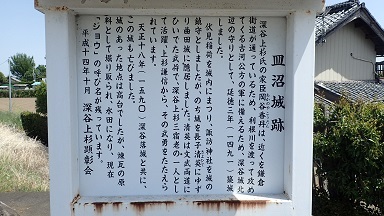

皿沼城・さらぬまじょう

深谷上杉氏の家老深谷上杉氏の家老の一人岡谷加賀守香丹、清英父子の居城といわれています。延徳3年(1491年)古河公方との抗争に備えて築かれたと伝えられるという。

訪れてみても城跡の案内板があるのみで、ここがそうなのかと思うばかりである。

皿沼城の案内板 石碑は放水路記念碑

2021-6-25

館林城 と 館林散歩

館林城と惣構

徳川家康が関東に入府したとき、各地の要所に主要な家来を置き城と城下町を作らせ防備を固めた。その一つが榊原康政が築いた10万石の館林城と町である。1661年には家光の4男・綱吉が25万石でここに入封した。

そして彼は1680年に5代将軍になる。

東部伊勢崎線の館林駅より友人に導かれてタクシ-で向井千秋記念館に向かった。 そこは天文台を思わせるような建物がある。 しかし、それからは想像できない館林城の本丸のあったところである。 城好きの老人にはこの建物は新地の大きな道路わきに立つべきものであると思われる。 そこと田山花袋記念館の間を抜けると土塁が見られる。八幡社がありその地は八幡郭の地である。本丸、八幡郭、南郭には堀で隔てられていたが現在はこの城の堀は多くは埋められていてその幅も現在の道路幅よりは大きくあったように見受けられた。

八幡社

八幡郭には明治まで続いた秋元家(1836-1869)の別邸がある。明治期の建物らしく欧風な感じもして中を見ることはなかったけれど、趣深い建物である。

旧秋元別邸 八幡郭にあると思われる

尾曳橋に続がる道路から尾曳稲荷の旗が見られたのでそこへ行く。 稲荷郭のあった位置である。 同じように本丸、稲荷郭、外郭は堀で隔てられていたが、現在は埋められている。

尾曳稲荷神社

稲荷郭には旧モスリン事務所(第2資料館)や田山花袋旧宅など興味深い建物が見られた。

旧上毛モスリン事務所

旧田山花袋宅

2の丸には館林市役所が建っている。 本丸との堀は埋められているが、大きな広場がある。同様に3の丸との間も埋められている。 3の丸にある第一資料館は図書館の中にあります。 展示物に城郭模型があり、それを見ると良くわかります。

2の丸にある 市役所

3の丸にある土橋門は復元されたもの。 この辺りには土塁などよく残っていて唯一城跡の風情が残っているところである。

土橋門

土橋門を出て分かりにくいけれど敷石がひかれた道路があり、それが歴史の小路と呼ばれている。 そこを駅に向かって歩いた。 途中で田中正蔵記念館、武鷹館、長屋門、見番組合事務所,などを訪ねて館林駅に着いた。

田中正蔵K記念館 足尾鉱毒事件を戦う

武鷹館 旧館林藩士住宅 尾曳町から移転した中級武士の宅

長屋門 豪農松澤家から移築

見番組合事務所 芸者置屋組合事務所

昼食は館林名物のうどんを食した。 午後は惣構えの中にある町人町を散策する。 江戸口から佐野口に至る日光脇往還を歩いた。立派な案内パンフレットがあるが、実際にあるいてみると見るべきものが見当たらず、期待倒れであった。 江戸口は単なる交差点で碑も無く地図で推測しないと分からなかった。ひたすら熱いなかで車の行きかう道路脇を歩く。これが本当の日光湧く往還・道路であるか。 佐野口は土塀と堀が分かり古図どうりであった。

江戸口

佐野口御門跡石碑

佐野口 あたりの土塁と堀

市立第一中学の敷地の北西角で直角に土塀と堀は曲がっている。 校舎内であるので立ち入りはできないが、ここらあたりは良く残っている。

中学校の北西角

中学を過ぎると間もなく堀が埋められていてたどれなくなった。 地方道前橋館林線の道路(古河往還で大手門へ繋がる)脇に太田口門跡石碑を見つけた。

太田口御門石碑

愛宕神社、 感性寺、 覚応寺、 応声字とお寺の集まる地域を歩く。 応声寺ではお城から拝領した城鐘を見た。

愛宕神社

応声寺 鐘楼堂 城から払い下げられた鐘

ほどなく、館林駅に着いた。 朝9時から昼食をはさんで午後3時までの館林散歩となった。

館林の惣郭は湿地・沼地の台地上に作られていたのが分かった。 堀の外側は一段と下がっている。 歩いていて高低差に注意すると境目が分かるようである。

外郭の北側の総郭にある加法師口、下戸張の城への門口は確かめられなかった。友人もここに住んでいるので、また、訪れよう。

2021-6-28

庭瀬城 と 懐川城(なつかわ)

JR岡山駅より倉敷方面へ山陽本線か伯備線に乗りJR庭瀬駅で下車する。 いつもの雨の中徒歩で庭瀬城と武川城を訪ねた。 上図でも分かるように、ここらは水郷地帯になっており、一般の住宅のすぐ横を水路が通る。それもその水位が高くて、ちょっと雨が降るとこの地区は床下浸水になるのではと心配になる。 先の吉備町の水害の時はどうであったのか。

水路近くの家

庭瀬城

備中國の三村元親が、備前国の宇喜多氏の備えとして庭瀬城を築かせたと伝わる。 撫川城はその縄張りの一部であったと云います。

宇喜多直家の家老であった戸川達安(みちやす)(1586-1628)(25000石)は宇喜多家を出奔、関ケ原の戦いで家康に属しその戦功により庭瀬藩初代藩主となる。戸川氏は断絶した時期がある、その後に久世氏と松平氏が入封し、1699年には板倉氏が入り幕末までここを支配した。

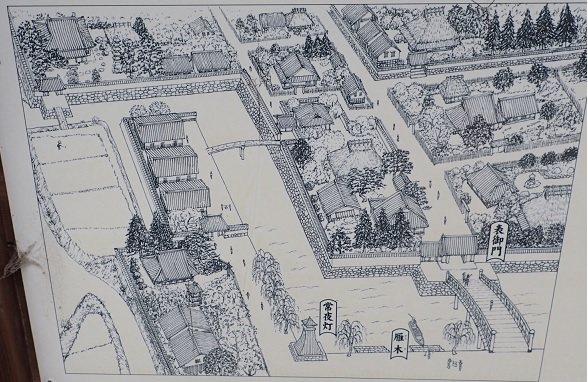

庭瀬城 古図 清山神社は陣屋跡

庭瀬城跡

庭瀬港

井出浜の庭瀬外港で、関西から運ばれてきた積荷を降ろし、庭瀬内港(遡行上限の川湊)に運ばれ、東端には常夜灯が設けられ、水陸交通の拠点として栄えた。

庭瀬港(旧庭瀬内港) 常夜灯

庭瀬港 表御門と常夜灯付近の図

庭瀬往来(鴨方往来)は、近世山陽道とも結ばれていることから、ここは水路と陸路の交わる交通の要地であった。 それゆえ道標が多くみられる。 山陽本線が開通するまで栄えたという。

道標 金毘羅と吉備津を表示

庭瀬往来の街並み

撫川城(なつかわ)

戸川家改易後に5000石で弟の戸川 逵冨(とがわ みちとみ)がここに陣屋を設けた。

東西70mで南北57mの長方形であり、幅15mの堀が巡っている。 周りは民家が建っているがそこに住んでいてお城を見ながらの生活とはいかがなものであろうか?

それにしても大雨が降ると思うと心配である。

入り口にある門は明治に陣屋総門を移築したもの

本丸

南側 正面

西側 石垣

2021-7-2

大蔵館と菅谷城(館)

鎌倉の地へ続く道・鎌倉街道の3つある道のひとつ鎌倉街道上道に大蔵と菅谷の地がある。

3つの鎌倉街道

都幾川の水運と鎌倉街道を押さえる要地の大蔵と菅谷に館が立てられた。晩夏にそれらを訪ねた。

菅谷館と大蔵館

菅谷城と大蔵館 現地図グ-グルマップより

大蔵館

大蔵館近くの石碑

大蔵館は東西220m、南北170mと言われるが、戦国時代のもので源義賢が立てたものではないと調査で分かった。 義賢は木曽義仲の父である。この地で義仲は生まれたのではないか。

館跡にある大蔵神社

土塁が南と西に残る。義賢公の墓があるようだが見落としてしまった。 想像してきたものより大きな規模ではなかった。知らなければ

地元の神社の地で通り過ぎてしまうかもしれない。

西側土塁を中より見る

菅谷館・城

菅谷館というより菅谷城という姿で残っている。 高い土塁と堀が良く残っている。見学していないが、構内に博物館もある。 ここは鎌倉幕府を支えた御家人の畠山重忠の館跡である。 北条氏による謀により重忠が戦死した。その後のことは不明である。1488年にこの近くで山内上杉と扇谷上杉の戦いがあった(須賀谷原合戦)。 太田道灌の嫡男である太田資康(おおたすけやす)がここを再興した。両家の混乱のうち16世紀末まで山内上杉家がここを押さえた。その後に後北条氏が勢力を得てここを整備した。小田原城の合戦の前期に前田利家がここに本陣を置いたという。

菅谷城

都幾川

大蔵館より徒歩10分で都幾川二瀬橋を渡り菅谷城の南入り口に着く。

赤線は 行き、 橙線は 帰り、 上図のように散策した

ホタルの里・施設より二の郭へ、資料館へは立ち寄らずに搦手門を見て、三の郭から木橋を渡って四の郭(西郭)へ。

再び木橋を渡り資料館前の通路を北へ、右には二の郭の一角にある畠山重忠の像を見て本郭へ向かう。本郭には江戸時代に館があったというが、広い面積を持つ。南郭に出て本郭の高い土塁を見ながら出発点に至った。徒歩30分くらいで見て回れる。 ここへ来るまでに2時間以上の自転車こぎのロスをしてしまった。朝8時前に出たのだが帰りは暗くなってしまい大いに疲れる。 前回はオススメの近くの杉山城へ電車で来たのだが、今回は道を間違えて、自転車で来たのは失敗であった。

二の郭

三の郭より堀を挟んで二の郭土塁を望む

食い違い虎口 伝搦手門跡

三の郭から四の郭(西郭)へ

木橋 三の郭と四の郭(西郭)を結ぶ

二の郭より本郭へ

本郭

南郭より高い本郭土塁を望む

2021-9-16

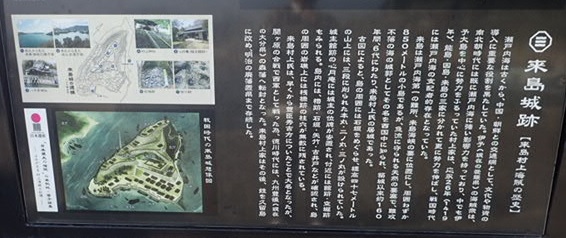

来島城

来島海峡の各水道(青字)と来島城、芸予要塞

来島海峡をヨットで西航するときには今治に停泊し潮流を待って航行する。 本船航路の中・西水道は避けて来島の西にある勝手にヨット推薦水道と名称した水道を小生は航行している。

村上海賊に強い興味を持っている者としてすでに鹿島城を訪ねているので、念願の来島城へ行きました。

今治海の駅にある第2桟橋近くのバス停より「渡し場」経由のバス便に乗りそこで降り、波止浜港(観光休憩所)から連絡船に乗船します。10分ほどで来島へ到着です。

波止浜にある連絡船乗り場(切符は観光休憩所にて)そこにある燈明台

連絡船から見た来島城

案内図

連絡船を下船して右手方向に数分歩くと、左に上る入り口があります。すぐに石垣が見える。

来島城入り口

2の丸付近の石垣

そのまま行くと突き当りになり居館跡・心月庵、わかりにくいけれど3の丸へ上がる左の道を往きます。

来島神社、2の丸、本丸へと至る。

来島神社

2の丸

本丸跡、 鉄塔がある

鹿島城と得居通幸

http://hayame.net/custom27.html#spb-bookmark-26

来島 ヨット泊地

ヨットでは行けなかったが、下写真の場所につけられそうである。 フェリ-は連絡船乗場の水道に面している側しか着桟できない。潮流が渦巻いており潮時間と連絡船の空き時間を知っておかないとヨットでそこにつけるのは無理でしょう。 下の漁船の前なら島見学に要する2-3時間なら可能かと思われる。

停泊位置

連絡船桟橋 速い潮流

2021-11-29

芸予要塞 小島(おしま)

小島・芸予要塞と来島城

来島へ行く連絡船・フェリ-は来島、小島、馬島へと行くことができる。 来島の他に小島へ寄ってみたのだが、事前に何も知らなかったにもかかわらず芸予要塞を目にするという大きな収穫を得た。 日露戦争に備えて本土防衛用沿岸要塞がそっくり残っているのだ。 旅順攻撃で日本軍が使用した28cm巨大砲砲撃の絵柄を憶えている人は多いでしょう。

連絡船・フェリ-から見た小島

案内図 芸予要塞 1902-1922

北部、中部、南部と3つの砲台群があり、それぞれ兵員退去所や発電所がある。 中部には周囲を見渡せる観測所がありそこからの指示で間接射撃を行ったものと思われる。

28cm りゅう弾砲のレプリカ、 船着き場近く

船を降りるとすぐに南部砲台に至る。 そこには12cmカノン砲2門が置かれた。この砲座は海から見えない構造である。カノン砲は直接照準の火砲であるが、防御を重視して間接照準での敵艦攻撃をここでは計画したのであろうか。

南部砲台 カノン砲座

発電所跡がありさらに歩くと弾薬庫跡に至る。 弾薬庫は危険な場所ゆえ周りを崖で囲む地形にあった。

中部砲台跡 28cm榴弾砲 この砲座に2門設置

中部砲台 28cmりゅう弾砲6門を設置

ここの2門の28cmりゅう弾砲は203高地の砲撃のために移動され活躍したという。

指令所跡 ここで海峡を監視観測して28cm砲へ砲撃を指令する

北部砲台

北部砲台には24cmと9cmカノン砲がそれぞれ4門あった。 要塞廃止が決まった後で空爆演習がここで行われた。

空爆跡

24cm カノン砲

ここより下に降り海岸沿いの道を船着き場まで帰った。

来島海峡中水道を左に眺めながら歩く

なお、芸予要塞は三原の瀬戸を望む大久野島(うさぎ島)にも対にあたる大久野島要塞があった。

ロシアの恐怖におびえた明治の指導者は、海軍を育て海岸要塞を築いて対処して、最後には勝利した。 今にも中国が台湾に侵攻しようとしている事態の令和の現指導者はそれに対応すべき何かをしているのであろうか? 日本は30年の大停滞を過ごしたとはいえ、今の日本の経済力は明治のそれとは比べるまでもなく大きくて良いはずだ。いいお湯だと気持ちよくなっているうちにその湯は熱湯へと変わるでしょう、裸でフロから飛び出しても遅い。

ソ連の中距離核ミサイルの配備に対して、ドイツは米国の中距離核ミサイルを配備すことで対処した。日本はそこまでのことをしなくてもよい。9条の改正を待たなくても良い。 日本は対艦ミサイルや機雷の大量保有で中国に攻められない抑止力を持つことができるのではないでしょうか?

芸予要塞を見て、明治の・維新の指導者に思いを寄せる小生には、このような想起をすることを身の丈を越えるものと言えるであろう。

2021-12-1

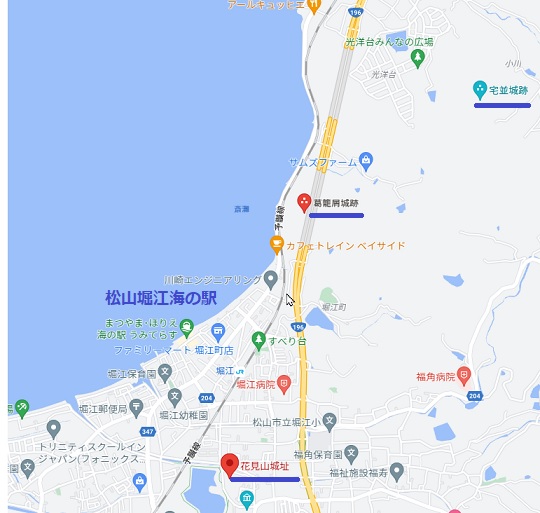

花見山城と宅並城

堀江海の駅、宅並城、花見山城、葛龍屑城

今治から中島を計画していたが、東寄りの風のため松山堀江海の駅に停泊した。 かってここから道後温泉や松山城を行ったことがある。 それゆえ、近場の城を散策することにした。

花見山城

花見山城はJR堀江駅より予讃線に沿って松山方面に歩き、堀江新池のほとりにある。

お城の立地は川とか岬の鼻とか防御を考慮して立てられている。花見山城の傍にある池は田畑の水不足解消のため19世紀に松山藩に願い出て作った「ため池」である。この城のためのものではない。川は城のためではあろうと思われるが名前は地図から読み取ることができないので不明である。

新池

登り口

登り口を登っていくと本丸にあたるところに祇園神社がある。この南に2の丸、3の丸があったが、それらしいと思われるがはっきりしない。

河野氏が築いて九州ににげ再び取り戻したという。 村上海賊の一族が城主になったこともあるようです。

祇園神社

名称不明の川(権現川?)より花見山城を望む

宅並城

宅並城

JR堀江駅より一駅で光洋台駅に至る。 そこよりgoogle マップに導かれて宅並城をめざす。 えんえんと坂道を登り下図の青丸地点にたどりついたようだ。みかん畑で行き止まりであった。作業をしていた人に尋ねると、藪の崖を登れば城跡に行けなくはないけど無理でしょうと云われた。 その人に地図の反対側にある登山口まで軽トラで送って頂いた。 そこから山頂をめざした。

たどりついても城らしい石垣や土塁を目にすることは無い。 城跡の名称の残る山登りをしただけである。 地元の親切な人々の援助は大変ありがたかった。

城郭放浪記より 宅並城縄張り

半ばで休憩して写す。 中央奥の島は鹿島城

ここは鹿島城よりの狼煙を受けて松山へ狼煙で知らせる中継点であったと、同行の登山者の女性に教えられた。

山頂(201m)にある神社

光洋台駅まで下ったが老人の気力・体力が衰えて葛龍屑城行きは断念した。 駅のホ-ムよりそこは見えていたのであるけれど。

仁堀連絡船

旧国鉄が呉線仁駅と予讃線堀江駅との鉄道連絡船を運航していた。この堀江海の駅は1982年に廃止されたこの航路のポンツ-ンを使用している。

2021-12-2

丸谷城・丸屋城

丸谷城・丸屋城は下蒲刈港にヨットで訪れた時、ガソリンスタンドへ軽油を買いに行く途中に偶然そこへの看板を目にした。

城への登り口は案内板がないのでわかりにくい。上の写真の道路標識のすぐ近くに下写真の登り口がある。

本丸への登り口

ミカン畑に沿った細い坂道を登って行くと本丸・本廓へ着く。 そこには神社のような建物と石碑がある。

本丸,左端に石碑が写っている

丸谷城 本丸

縄張りは本丸から天神鼻に向かって段々と降下して廓があったようだが、今回は確認していない。 ここは公園になっているので、天神鼻まの岬の突端まで探索が必要でしょう。

村上海賊が隆盛するまでの時期に、多賀谷氏がここを築城し、倉橋島にも城を持ちその両方でここの一帯を海賊として支配していた。

西風の強風の時にここへヨットで停泊したので、実感したのですが、風が強く吹き抜けても波立つこともなく、安全に係留できた。 昔も風待ち潮待ちの湊として利用されたことと思う。 また、海賊城には舟隠しが必要ですが、その良い施設となったことでしょう。

2021-12-10

新高山城・にいたかやまじょう

信高山城

縄張り図 現在地表示はは匡真寺跡です

三原海の駅に5年ほど前に訪れた。その時は三原城を見た。 そこに移る前の小早川隆景が本拠にしていた今回は信高山城へ行く。

三原駅からタクシ-に乗ったのだが、費用もかかるしJR本郷駅よりそれに乗っていけば十分であった。

登山口には下記の写真のように登山中止勧告の掲示があった。 行けるところまで行くつもりでしばらく行くと、 崩落現場に着いた。

注意書き

通行止め現場

沢に降りて工事パイプをつかんで現場を避けて続行した。 途中で2-3人の人とすれ違ったので同じ考えの人もいたようだ。 ただし雨が降っている時や翌日の地面が湿っている時にはこのような行動を、おすすめいたしません。

そのまま登って行くと、番所跡や匡真寺跡にたどり着いた。

番所跡

匡真寺跡 小早川一族の菩提所があったが城廃止ともに移設した。

ほどなく中丸跡に着く。右手に行くと本丸である。

中の丸(2の丸)

本丸

本丸より一段高い詰め丸へ行く。 沼田川をはさんで以前の本拠・高山城がすぐ近くに見える。 ここはその城の副塁であったものを大きく改築した。

高山城、 今回は予定していたが、諦めて訪問できなかった

詰めの丸より見た沼田川

井戸廓の井戸を見て、中の丸に再び行き西の丸を訪ねて北の丸へは整備ができてないようなので断念して下山した。

城の規模も大きく大分整備されているので崩落個所が無ければ良い所だと思いました。

井戸跡

三原へ帰り西国街道沿う宗光寺山門を見た。新高山城から移築されたものという。

宗光寺山門

2021-12-12

青陰城

2021年秋巡航で訪れた城(赤字)

因島村上海賊は長崎城、余崎城、青木城、青陰城と居城を移したと云われる。そのすべてを訪ねることができたが、青陰城以外は海城で舟隠しを持つような最前線の城であった。 ここは典型的な山城で海賊の地位が不動になったときの本城であったと思われる。近くの支城や見張場からの狼煙などの連絡手段で船の動向を知ったと思われるが、今回その本丸に来て周りの景色を眺めると四方の海が見事に見える位置であった。これなら全てお見通しでなるほど海賊の本拠地だと納得した。

人生で見た絶景の中でベスト3に入るような素晴らしい眺めである。 是非ともここへ行かれることを強くオススメいたします。

青陰城の案内標識、 所々にある。 左端の小屋が宝寿寺

一時置きした自転車

ここから登山口

南北の2つの登山口があるようですが、北はメンテが悪いというので、小生が登った南ル-トが良いようです。 それでもレンタサイクルで行ったのですが、登山口まで登り坂で自転車を押して登るハメになった。 帰りはひたすら下るのみでブレ-キの調整を誤らないように注意が要る、だが、楽ちんそのもの。

南ル-トは田熊郵便局横の道を山の方向に登って行く。 ところどころに案内標識がある。地図では宝寿寺を目指していくとよい。

分岐点

曲がり角には石垣が残っている

2の丸

本丸の石垣へ続く道

本丸

絶景、 写真のウデと機材が悪くてゴメン、 本物を見よ! 村上水軍城(博物館)を訪ねた時に、「あれが青陰城よ」と教えていただいたが、今度は反対にそこを青陰城から見下ろすことができた。

村上水軍城を青陰城から見る

2021-12-14

備後茶臼山城

青線、 乗船した連絡船航路

弓削海の駅にヨットを置き備後茶臼山城を訪ねた。 実は尾道にも海の駅がありそこにヨットで停泊したことがあります。 尾道水道は狭く潮流が強い時がある。 それゆえ、そこを出港しようとしたところ、もやいを離すとすぐに自船が隣の船に寄せられていき、シングルハンドで対処するには辛い思いをした経験が有り、一人の時は尾道を避けている。

面倒なことだが、百島にある村上海賊の備後茶臼山城へ行くのに、弓削から連絡船で因島の土生へ、そこで尾道行きのバスに乗り、尾道から百島へ再び連絡船に乗った。

その城跡の近くの脇の道に来ているのは確かと思われたが、地元の2人に尋ねたが市への確かな道は分からなかった。 尾道市は瀬戸内では有名な観光地なので近くの島の城跡には興味も予算付けも無く。 遺跡整備に熱心ではないようだ、遊歩道の整備も案内板も無かった。 この城訪問は断念した。

尾道よりの連絡船

百島案内板

備後茶臼山城

行き止まりの廃車。 ここより道があれば城跡にいけるのだが

ヨット泊地 百島

連絡船桟橋の定期船が付ける反対側が適当と思われる。 桟橋出口近くに自由に乗れる自転車が置いてある。

赤丸は停泊地

2022-1-2

余崎城と岡島城

向島, 余崎城、 岡島城

余崎城

午前中に備後茶臼山城を訪ねて、午後は因島でレンタサイクルを借りて向島にある余崎城と岡島城へ向かう。 今日の3つの城はすべて村会海賊関係の城である。 因島でもらった海賊関係のパンフレットに載っていたものである。

尾道から自転車込みで90円という安いフェリ-にて迎島に行く。 余崎城は向島の南岸にある城である。 そこへ行くには自転車で一山超えなければならなかった。 海賊にふさわしい立地で余崎城は海に突き出た岬にある。

当時の栄えた湊町・尾道を押さえるには最適な場所と思われる。地元に人に尋ねながらお城の登り口へ来た。 しかし登って行くと何かの郭があったと思われる民家のある平地に着いた。 本丸へと続くはしごがあったけれど、不安定な構造で民家の敷地でもあり登ることを断念した。

登り口の近くには船隠しのある小弯がある。

余崎城

登り口

行き止まりの民家

本丸へと続はしご?

船隠し

後で知ったのですが、もう一つの経路があり、それは岬の反対側を通るル-トのようで残念だがその時には気が付くことができなかった。 城跡の整備はされていないもよう。

岡島城

岡島城

余崎城の帰り・岡島城への往路は1時間余りも峠の頂上まで自転車を押し登りで辛い作業であったが、そこからは向島のフェリ-乗場まで一気に下った。 この近くの造船所の敷地内に岡島城はある。 造船所の守衛さんに尋ねたがご存知なかった。城のふもとの民家の女性に聞いてみると、かってそこには邸宅風の建物があり現在は住んでいないということでした。 登り口を探したが通行禁止の模様。 またしても断念した。

休止していたフェリ-乗場があり、そこを降りると尾道水道がわの城斜面が見える。

そこには城へ上がる道や船を繋ぐ雁木があったかもしれない。

造船所の敷地にある

登城口とおもわれる?

休止していた尾道―向島のフェリ-

今日の3城訪問はいずれも満足するものではなかった。 因島の観光案内のパンフレットに載っていたものだが、単なる城の位置を示すものだけであったのでしょうか。 観光施設としての整備はされていない。

2022-1-3

俵崎城と茶臼山城・生口島

訪れた海賊城

生口島は個人的には思い出深い町である。 初めての船員として乗船する時に、品川からブル-トレインに乗り尾道で下車。 当時は島々への連絡船のにぎわいのあるなか、瀬戸田造船へ行くためにそれを利用した。 ほどなく本船に乗船して北海道へ向かった。人生の初航海であった。

瀬戸田 連絡船降り場、 海の駅でもあるようだ

古い街並み風のモダンな建物

瀬戸田と言えば耕三寺が有名である。そこは好みでは無いのでスル-する。 駐車場の隣に俵崎神社があり、そこが俵崎城跡である。

俵崎城

現在は海から離れた土地にあるが、海賊城にふさわしく岬の先の海城である。 瀬戸田は尾道に次ぐ湊町であった。この城主と考えられている生口氏は織田信長と毛利の戦い、第1次木津川口海戦で毛利方の武将です。

俵崎城登り口

1郭にある俵崎神社

1郭にある高い部分 登れなかった

2郭を見る

茶臼山城 生口島

俵崎城は茶臼山城の支城ではないかと云われている。 観光案内所で尋ねて、そこへタクシ-で向かう。この城を訪れる人が少ないのか余り情報をもらえなかった。

タクシ-を下りてからは舗装された山道を登っていく。ため池のあるところに手作りの案内板がありため池横を登ることになる。途中で行政の案内板があった。かっては整備されていたのであろう。 タクシ-でため池あたりまで行けるので、乗れれば楽です。

タクシ-下車 左へ向かう

ため池横にある手作りの案内プレ-ト

案内板

水タンクのようなもので行き止まりとなり、さらに頂上を目指して道の無いところを登って行くと、、それらしくの一番高い場所についた。標識も無いところであった。これより下り路を探したが見当たらない。 より低い位置で通れそうなところを下っていく。往路に出会うとともっていたが1時間ほどしても無い。 焦りを生じた。 途中で土塁に囲まれた郭のようなところへも到達したが、それに続く道も無い。山で迷ったようだ。

水タンク

最も高い場所

土塁のある名も知らない郭

農場、・「ごちそうの森」の奥にたどりついたようだ。

ため池のむこうが「ごちそうの森」

広島観光連盟のペ-ジより

守護神 広島観光ナビより転載

「標高187メートル、中世の模範的な山城と言われています。周辺には寺跡、居館跡、石風呂跡が残っていたと伝えられています。頂上の一の郭には城の守護神がまつられ、二の郭には井戸跡があり一の郭の南側に三の郭の遺構が残っています。この城はお茶を碾く臼によく似ているところから茶臼山城と呼ばれたと言われる。」

以上のような山頂の守護神なども見つけられなかった。 案内表示が朽ちていたのかもしれないがたどり着けずに、暴走老人のヨット乗りが山で遭難騒ぎを起こす寸前であった。 今後も注意しなければと......

2022-1-4

馬神城

馬神城、青木城,重井港

生口島にある茶臼山城からの弓削への帰りはタクシ-で金山まで行き、そこからフェリ-で因島赤崎まで行った。ここでバスに乗れば土生まで行き連絡船で弓削に帰ることができるが、時間があるのでバスにて逆方向の重井まで行き馬神城を訪れることにした。 そこはかって青木城を探索したことがあるが、その時は支城にあたる馬神城を知らなかった。

ここは永禄十年(1567年)青木城を築城した因島村上水軍新蔵人吉充の命により築かれ、側用人頭で第五(付)家老・末長有馬介景光(矢治馬介景親)が城将となった。そこには用人四家、小柱二家、使番五家及び大目付二家と十八(横目付)連中を率いて居城したと伝えられる。

上の衛星写真で青木城と馬神城の位置関係や馬神島であったことが良くわかる。

馬神城

道降寺、 除虫菊ロ-ド脇に建つ

登り口と案内表示

門があったと思われる

本郭にある祠など

重井港方向を望む、 土生-重井-三原を結ぶ連絡船もある

ここへ行くには除虫菊畑の入り口から車で行く方法と海岸沿いを歩き道隆寺へ行く階段を上がると先の道に着くものがある。 まもなく、登り口の案内板を目にする。

除虫菊畑の入り口

2022-1-5

芸予諸島の村上水軍城

数年かけてヨットで訪れたた弓削、大三島、今治を拠点として芸予諸島にある村上一族の海賊城を見に行きました。。ここでそれらをまとめてみました。

青字は訪れた芸予諸島の海賊城、 赤丸数字は城位置

下記をクリックしてください。

① 備後茶臼山城

② 岡島城

③ 余崎城

④ 馬神城

⑤ 青木城

⑥ 青陰城

⑦ 長崎城

⑧ 俵崎城

⑨ 茶臼山城・生口島

⑩ 甘崎城

⑪ 能島城

⑫ 来島城

⑬ 鹿島城

⑭ 美可崎城

⑮ 千守城

⑯ 亀山城

⑰ 岩城新城

⑱ 伯方本城

2022-1-7

松江城

ヨットにて隠岐からの帰り七類に停泊中に、隠岐フェリ-の連絡バスに乗り松江に行く。松江駅近くのホテルに1泊して市内を見学した。

松江城

関ケ原の戦いで家康に貢献した堀尾吉春が息子忠氏に24万石をもらい、出雲松江を領した。 月山富田城より移りこの松江城を築城した。

堀尾吉春 1543-1611

尾張に生まれ岩倉織田氏に仕え信長に敗れて浪人となる。そのご信長に仕えて秀吉に付属された。秀吉と転戦して段々と加増されていく。 浜松に12万石を得る。秀吉死後は家康に接近した。

まずは堀川めぐりの遊覧船に乗った。

大手前 遊覧船のりば

堀は思ったより浅く、底が見える。 橋を通過するにもギリギリのところが3か所もある。 堀端はすべて石垣で囲まれているのではなく、土手造りのものがある。 明治以前は堀の管理で土砂を除去する役人もいたという。それで堀の深さは維持されていた。

遊覧船で堀めぐり

縄張り図

遊覧船を下船するとすぐに大手門木戸へ行ける。

大手木戸門

太鼓櫓と大手櫓門跡

わざわざ木戸門は簡単に破れるようにして攻め方を桝形虎口の中に誘い込み、もう一つの堅牢な大手櫓門でその行き足を止め、高石垣とその両側にある太鼓櫓と中櫓で殲滅すると言う強い防御の作りである。

ここを抜けると2の丸下の段に至る。

2の丸下の段より 三の門へ 中櫓と太鼓櫓が見える

三の門を抜けると二の丸上段にいたり、ここには藩主の御殿があったが、狭いために三の丸(現在市役所がある)にも建てられていた。

三の門跡

二の門跡

一の門を抜けて本丸と天守へ

天守

現存天守12のうちの1つで姫路城のように見ごたえがある。

城見学を終え大手門にもどり、堀端の風情のある塩見縄手通りを歩く。そこは街並み保存地区の武家屋敷版の代表のような街並みです。 小泉八雲邸や記念館もある。

武家屋敷

500-1000石程度の上級藩士の屋敷と言われる。 1733年の大火焼失より再建されたもの。屋敷門に中間の部屋がある大きなものである。

武家屋敷

武家屋敷の台所

小泉八雲邸

2022-8-6

はやめ