ここでの更新は終了しました。 最新は 新船中発策Ⅱ をご覧ください。 https://hayame.coolblog.jp/

崎津教会 世界遺産

磯庭園と反射炉

加世田麓武家屋敷 と別府城

伊集院散歩 徳重神社、妙円寺、小松帯刀墓所、有馬新七邸跡

事代主神社、樫原神社、鴨神社、建夫津神社、熊野神社、伊邪那美神社、倭大國魂神社

倭建命 ・ヤマトタケル

笛吹川の神社を訪ねる

邪馬台国は阿波にあったのか?

宅宮神社・えのみや・意富門麻比売神社(おおとまひめじんじゃ)、熔造皇(ようぞうのすらめ)神社、八人塚古墳、経塚大権現、 佐野神社、勝占神社、五王神社、

「いずも」の神社を訪ねる

貞光うだつの街並み 旧永井家庄屋屋敷

三角

宇土マリ-ナ最寄りのJR赤瀬駅よりあまくさみすみ線に乗り三角へ行く。 三角は終点の三角港と明治に開港した三角西港地区に分かれる。

三角西港

三角駅よりタクシーにて西港地区に向かう。 レトロな雰囲気を残す風景が見える。 現在の港の中心は三角の新港に移っており、ここは観光地としてある。

熊本県には良港がなく、それゆえに、明治の近代港として国家的事業として、三角西港は明治20年に開港された。 オランダの築港技術が使われ当時の石済み埠頭、水路や橋などが残っている。国の重要文化財であると共に世界文化遺産となっている。。

浦島屋 ホテルの復元建物

旧三角海運倉庫

旧高田屋回漕店

石済み埠頭

三角(東港)

明治32年に九州鉄道の終点として発展。 西港は土地が手狭のため急速に廃れ、東港が物流の中心となった。 天草への玄関口としての利用も天草諸島に架橋が進み、今ではっこはフェリ-としての機能も縮小した。

フェリ-タ-ミナル

三角ヨット泊地

三角西港 青丸ポンツ-ン

西港東寄りにポンツ-ンが整備されている。

三角東港 青丸は候補地

2023-7-5

出水麓 武家屋敷

肥後との国境近くの重要拠点に出水麓はある。 亀ヶ城(出水城)の麓の武家屋敷であるが、肝心のお城は案内板も見当たらず見ていない。 立ち入り禁止になっているとも云う。 ここには150軒があったと言い、薩摩藩最大の武家屋敷群であった。

亀ヶ城 模型

現在の出水小学校に役所に当たる仮小屋があった。 出水は島津の直轄領であったため、地頭が派遣されていた。

出水御仮屋門 現出水小学校

竹添邸

竹添邸 馬小屋

税所篤の家かと思っていたが、西郷らと豪中仲間であったとされるので、ここ出水麓で育ったのではないようである。 150石とか200石程度の薩摩上級承久武士の家である。 彼は縁続きの一族になるのであろう。

税所邸

税所邸 内部

2023-7-6

コレジョ ・セミナリオ

コレジョは英語でカレッジですので大学にあたります。キリスト教布教のための教育機関にセミナリオは中学、コレジョは大学に相当します。

口之津と天草の大江をヨットで訪れ、これらを見て来ました。 これらの施設は他に大分や安土にもあった。

島原のコレジョ

天草コレジョ

1. 加津佐 コレジョ・セミナリオ

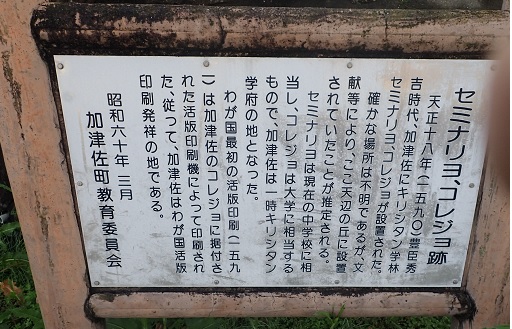

1590年・天正18年 加津佐にコレジョ・セミナリオが建設された。天正少年使節が持ち帰った印刷機で印刷が行われた。この地が我が国活版印刷

の発祥の地である。 案内板があるのみである。

加津佐コレジョ・セミナリオ跡

2. 有馬 セミナリオ

1580年に建てられた。天正(少年)遣欧使節はここの第1期生であった。 日野江城付近にあったのですが、どこにあったのかは諸説ある。

ここも石碑と案内板があるのみで、確定した位置ではない。

有馬セミナリオ跡

3. 天草 コレジョ (1591-1597)

大江からタクシーにて天草コレジョ館に行って来ました。後で知ったので訪れていませんが、コレジョ跡は近くの別の地である。天草市河浦支所(コレジョ公園)あたりにあったという。

コレジョ館は島原にあるコレジョとセミナリオ跡とは違い、充実した展示が見られる。 キリスト教の教育には音楽は重要で、ここには当時の楽器のレプリカが見られる、印刷機も展示されている。

古楽器

活版印刷機

天草コレジョは加津佐より移転してきたものであるが、その場所は河浦説と本渡説がある。激しい論争があったようだが、今のところは河浦説が有力であるという。 ここから長崎にコレジョは移る。

2023-7-9

加治屋町 英傑の町内

司馬遼太郎さんの小説でこの加治屋町のことを知った。行ってみれば確かに今住んでいる自分の町内の広さである。 この狭い区域の人々で司馬さんが云うように「明治維新から日露戦争までこの町内の人でやったようなもの」であるので、小生にはすごいことだと思う。 松下村塾生も小さい集団だが、なにか優れたものがあるのなら、ここのように歴史が動かせるということでしょう。 どちらも教育のなせる結果だったのである。 薩摩の郷中教育は維新後には生かされていない。薩摩や長州の教育の良さを維新後に制度に組み込まれることはなかった。それらの遺産の上に、それが機能する期間だけ日本は恩恵を受けたというべきでしょう。 継続発展させることができなかった。

加治屋町にある偉人の誕生地等は

1. 西郷隆盛・従道 誕生地

2. 大久保利通 生い立ちの地

3. 東郷平八郎 誕生地

4. 大山巌 誕生地

5. 吉井友実 1828-1891

6. 村田新八 誕生地

7. 篠原国幹 誕生地

8. 黒木為楨 誕生地

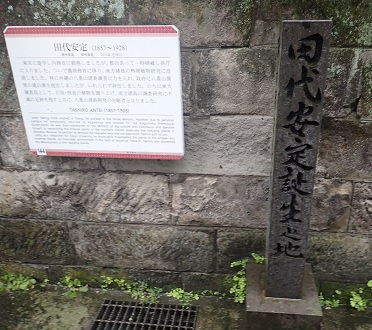

9. 田代安定 1857-1928

熱帯植物研究の第一人者

10. 井上良聲 いのうえよしか 1845-1929

海軍元帥

2023-7-11

入来麓 武家屋敷

JR川内駅よりバスに乗り小1時間で清色城と入来麓武家屋敷に着く。 こじんまりまとまっているのでお城を含めて徒歩で雰囲気を楽しむことが出来た。 清色城の空堀は難攻不落のお城を思わせる。 見ものだ。

案内板

茅葺武家屋敷門

玉石垣とその上の生垣で区割りされている

旧増田家

2023-7-13

崎津教会 世界遺産

崎津教会の見学を終えてコロナ前の2018年春巡航以来の念願の世界遺産の教会巡礼を完結した。

崎津教会

内部 畳がひかれていて珍しい内装である

天草のひなびた湾に見える天主堂と言えば、旅情をそそる絵である。 ヨットでそこに訪れることが出来て喜びである。 しかし、ここは安心して係留できる場所が手狭である。 係留場所を探していて湾奥で軽い底すりを経験した。 入り口近くの漁協ポンツ-ンに教会を見に行く短時間の許可を得てもやいを取ることになった。 停泊は隣の大江に行き一夜を過ごした。

赤丸は臨時係留地

2023-7-12

磯庭園(仙巌園)と反射炉

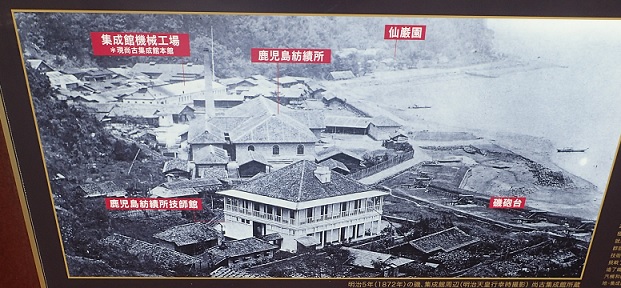

島津斉彬の幕末の殖産興業策には興味を持っていた。 その集成館事業の地磯庭園を訪れた。 磯庭園は仙厳園ともいい、島津藩の桜島を借景とした別邸である。 そこには紡績工場、溶鉱炉、機械工場や反射炉などがある。

桜島を望む磯庭園

磯御殿 300円増しで内部がみられる

曲水の庭

集成館

薩英戦争で消失したというが、その後に再建された。 水力で動力を動かしたので水路の跡もある。 炭で火力を得たところから、寺山炭窯跡という巨大な炭焼き窯を作った。

集成館周辺案内板

日本初の近代工場群 古写真

反射炉跡

造船所跡

紡績所跡碑

技師館(異人館)

異人館のボランテイア婦人ガイドさんと、なぜ明治以降にこれだけの先駆的な工場があったのに、鹿児島はその後先進県になれなかったのを話した。

2023-7-15

上甑 里武家屋敷と亀城

里港の北部漁港に停泊した。 意外と潮汐があり2-3m、赤丸にある階段位置につけるのがふさわしい。 すぐス-パ-がある。

上甑 里 赤丸停泊地、青丸は候補地

亀城

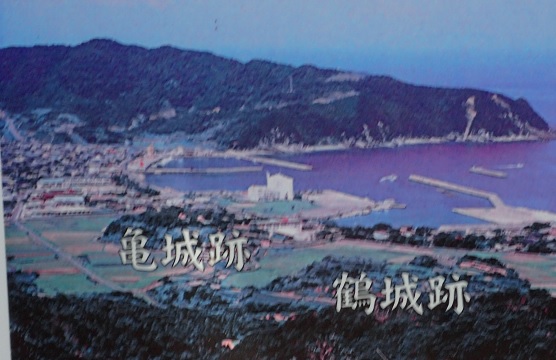

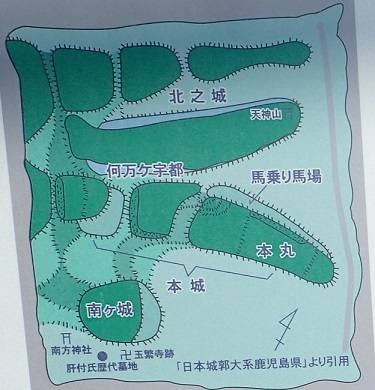

亀城は里小学校の裏手の小山にある。 小学校は仮屋(代官所)の跡になる。 承久の乱(1221)で戦功をたてた小川氏が築城したといわれる。 13代370年間ここを本拠として治めた。 この南方200mに鶴城があり2つ合わせて鶴亀城といった。

亀城 案内板

本丸らしき高台に展望台がある

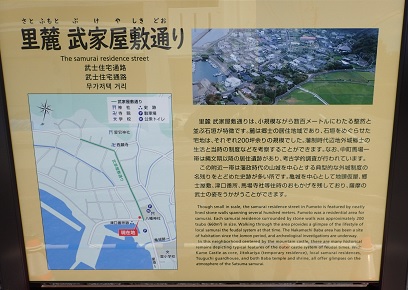

里麓 武家屋敷

亀城の麓に武家屋敷がある。 玉石垣と生垣でできた通りがある。 大きな規模のものではない。

案内板

武家屋敷入口

2023-7-17

西郷南洲顕彰館と西郷洞窟

西郷隆盛の関連地図

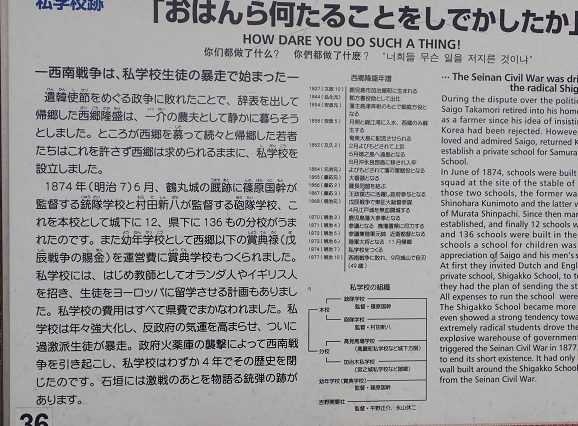

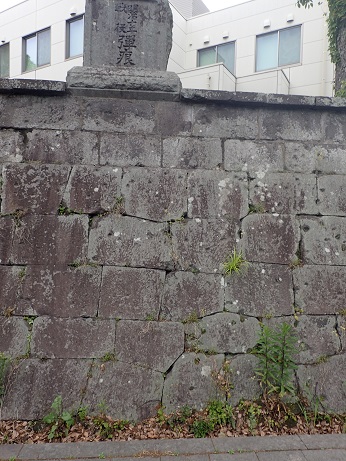

鹿児島城を訪ねたときに西郷洞窟、終焉の地、銃弾跡,私学校跡を見た。 西南戦争は私学校から城山で激戦があったのが分かる。最後は西郷洞窟から終焉の地に行き、そこで西郷隆盛は亡くなられたのである。

ほどなく、西郷南洲顕彰顕彰館を訪ねた。 南洲神社・公園の一角に顕彰館は位置する。 西郷の思想・生涯・功績などが紹介されている。

凡な小生には今もって西郷さんのことは分からない。それゆえ凡なのであろう。 西南戦争においても維新の時にはあれほど謀議をつくしたのに、戦闘を指揮したわけでもなく、策謀をつくしたわけでもない。 やりようによっては勝てたかもしれないのに、明治以降の西郷による違った世界を見てみたいように思えます。

私学校の案内板 「おはんら何たることをしでかしたか」

私学校跡

西南戦争の銃弾跡

西郷隆盛の終焉の地

西郷洞窟

西郷陣屋

2023-7-19

喜入城(給黎城)と喜入旧麓武家屋敷

喜入は石油タンクが多くあり、沖にはそれに石油を運んで来た大きな大きなタンカ-が見られる地である。 給黎城は肝付氏の居城で会ったが、1411年に伊集院氏の所領となり、さらに1414年には島津久豊がここを攻略した。 この時に喜入と地名を改めた。1595年に肝付氏が入場し1653年に廃城となる。

給黎城は東へ伸びた3つの尾根にそれぞれ曲輪を設け、北之城、本丸、南ヶ城(下図参照)と呼ばれる。 現地を訪れたが明確な確認はとれなかった。

城下町には水路があり、今でも麓武家屋敷として見ることが出来る。

給黎(きいれ)城

麓から給黎城を望む

堀切、土塁

2023-7-21

龍馬の温泉 塩浸温泉

司馬さんの小説でしっかり有名になった。 日本初の新婚旅行で坂本龍馬夫妻が立ち寄った塩浸温泉に行ってきました。 有名になるまでは村の温泉場であったようです。 その雰囲気を残しています。 近くに宿泊施設も見当たらないので、立ち寄り湯なのでしょう。 当時は川沿いに旅館があったというけれど名残は感じられない。 入浴料380円。 霧島温泉からタクシーで3000円余りなので鹿児島空港からの本数の少ないバスか車が便利でしょう。 泉質は茶色の炭酸水素塩泉とのこと。温泉には詳しくないですが、良い温泉だとカミさんが述べていました。

龍馬とお龍の碑

川沿いにある

2023-7-21

坊津歴史館と鑑真記念館

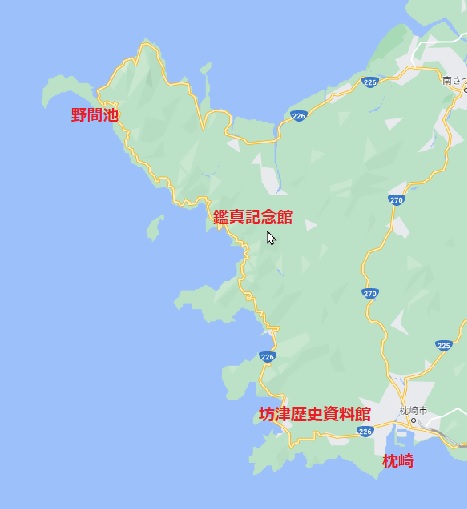

串木野からわざわざNさんが枕崎に来てくれました。 彼の車で坊津歴史資料館と鑑真記念館に連れて行ってもらいました。

枕崎から野間池 地図

坊津は日本の三津と言われる博多津、安濃津、坊津の一つである。飛鳥時代から遣唐使船の寄港地であった。 鑑真は近くの秋目(秋妻浦)に上陸した。 明や琉球との貿易が盛んでした。 ザビエルが最初に上陸した地でもある。r度時代になると薩摩藩の密貿易の知となる。

この地を訪ねたいとの気持ちがあったが、適当な泊地が見つけられずに諦めて枕崎に行くことになった。

坊津 ヨット泊地

青丸は停泊候補地

槍着けだと置けそうな気が現地でした。 ウネリが入りそうな時は枕崎に行った方が良さそうだ。

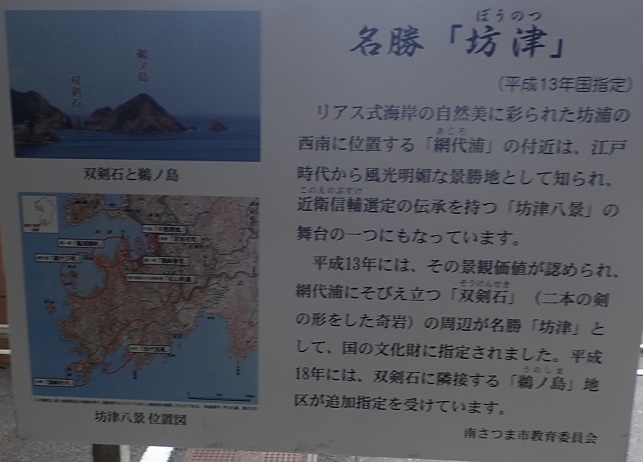

坊津歴史資料センター輝津館

坊津の交易資料、仏教資料、漁具などの民俗資料を所蔵・展示している。

坊津歴史資料館

展示物

鑑真記念館

苦難の道を乗り越えて日本に上陸した地に鑑真記念館は立てられている。 休館日(月曜)であったが、管理をしているご夫妻は入館を許可して中をみせてくださった。

記念の日には唐招提寺の高僧が来てその行事に参加するのだそうです。

館内から望む秋目浦

鑑真像

2023-7-24

霧島神宮

霧島神宮

天孫降臨神話の主人公であるニニギノミコトを祀った霧島神宮は、創建が6世紀頃と伝わり、数少ない「神宮号」を名乗る神社です。 熱田神宮近くで小生は育ったけれど、神社というのは多いが神宮というのは確かに少ない。 本殿にお参りするのにも行列をしています。 確かに厳かな雰囲気に包まれた神宮でありました。

今回の巡航では乗上たり入院したりと大事が起きましたが、大した徳を積んでいない小生にしては最悪の事態に陥らずに済みました。 お礼を申し上げて参りました。

案内板

本殿 国宝

さざれ石

2023-8-4

串木野城と串木野麓武家屋敷

串木野城・亀ヶ城

串木野城は「関ヶ原の戦い」において「島津の退き口」で奮戦して討死した島津豊久の生誕地とされています。もともとは薩摩郡司・薩摩六郎忠直の三男で串木野氏を称した串木野忠道によって築かれた城で、以後は串木野氏代々の居城となりました。南北朝時代、串木野忠秋が城主のとき、島津氏に攻められると忠秋は城を捨てて知覧へ逃れ、串木野氏は滅亡しました。島津氏の所領となったあとは川上氏が城主となり、戦国時代には山田有信や、島津貴久の四男で島津義弘の弟である島津家久がこの地の地頭に任じられています。1570年(元亀元年)に家久の嫡男・豊久が誕生しています。

案内板があり見ることができるが、私有地であり制限されてどこでも入れるわけではない。 代将で6つの曲輪があるという。

串木野城跡

土塁と空堀

曲輪へ

串木野麓 武家屋敷

旧入来邸ぐらいしか武家屋敷は見当たらない、

地頭仮屋跡

南方神社 室町時代に信濃国諏訪神社を勧請創建したという。

旧入来邸 武家屋敷 郷士年寄格屋敷跡 長い塀でかこまれた広い敷地である。

串木野氏の墓

2023-8-5

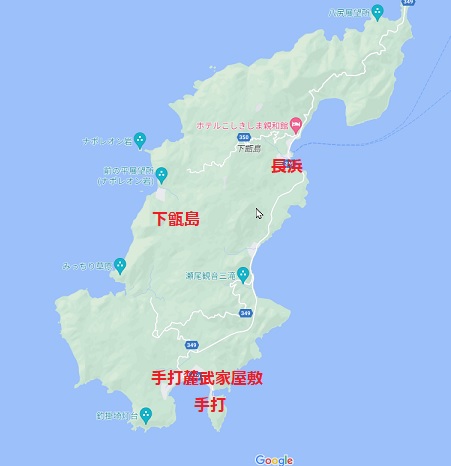

下甑 手打麓武家屋敷

下甑島 地図

上甑島の里より下甑島の長浜へヨットで航く。 この島の南端にある手打にバスに乗り訪れる。 麓武家屋敷を見てきました。 麓というからには城跡があるはずであるが、その案内は無かった。 玉石垣とその上の垣根で構成される武家屋敷は武家門や建物は残っていないけれど、風情がある落ち着いた雰囲気は良いように思う。

バスの時間は良く確認のこと、タクシーを呼ぼうとしたが、ここ下甑はタクシー会社が無いので呼べないとのことであった。 クルージングで島など不便なところに多く行ったつもりであるが、このような事態は一度もありません。 それほど鄙びたところであるということでしょう。上甑では呼べるとのことです。

郷土館 休みで中は見られなかった

武家屋敷の入り口のたたずまい

武家屋敷通り

津口番所

2023-8-8

知覧城と知覧麓武家屋敷

知覧の見たいところ特攻平和会館、麓武家屋敷、知覧城へバスで行くには終点まで乗らずに、行く場所のバス停留所で降りたほうがよい。ちなみに知覧行きバスは鹿児島中央、指宿、枕崎などからの便がある。

1. 知覧城

築城年代は不明ですが,記録によれば文和2年(1353)足利尊氏によって島津忠宗の三男,佐多忠光に知覧の領地が与えられています。以後佐多氏の居城として知られています。

城の構造は,本丸・蔵之城などを中心とした曲輪群(平坦地)とそれを取巻く東ノ栫・式部殿城など周辺の曲輪群から形成されています。城と城の間には深い空堀がめぐり,それぞれが独立しているのが特徴です。 案内板は充実していて比較的整備されている。 しかし、他の2つの施設に比べてここを訪れる人は少ないようだ。

本丸 虎口付近が崩れて青ビニール

蔵之城へ

建物跡 蔵之城

今城へ

2. 亀甲城

知覧城の出城である。 記録が無いので詳細不明。

縄張り図

復元された虎口、 麓川の左岸に築かれていた

矢櫃橋を渡って左の大手口へ

主郭にある知覧忠世顕彰碑 南朝側に属し守護の島津貞久と戦う。

らせん状の道を昇る

知覧麓武家屋敷

石垣とその上の生垣が並び武家門と庭園が見られる

知覧ふもと武家屋敷案合図

知覧麓 武家屋敷通リ

西郷恵一邸 武家門

西郷庭園

平山克己庭園

知覧型二つ屋

森重堅庭園

2023-8-11

蒲生 麓武家屋敷

鹿児島中央駅よりバスにて姶良市役所蒲生支所のバス停で下りて蒲生麓武家屋敷へ行って来た。 麓武家屋敷に必ずあるというよりお城があってこその家臣の武家屋敷であるのですが、武家屋敷散策後に蒲生城を訪ねたが、登城口が見つからず、断念してしまった。 指宿からはるばるの鹿児島南から北への渡来であったので意気が上がらなかったのでしょう。 いつもの小生の追及の甘さの欠点がでてしまった。反省。

ここは蒲生川と別府川の2本に挟まれて、9本の馬場と3本の小路にて区切られた町割りです。

町割りと馬場通り

仮屋門

西馬場

武家門

蒲生城 (竜ヶ城)

後で分かったのであるが公園として良く整備されているようで、お城ファンとしては残念な思いである。

蒲生氏が代々居城としていた。島津義久がここを落として領した。 本丸、2の丸、3の丸の他に曲輪群で構成されたお城である。

蒲生城

お城登山口 藪こきを予想され断念した

今後ここを訪れたい人のために 蒲生城 城郭放浪記

https://www.hb.pei.jp/shiro/ohsumi/kamou-jyo/thumb/

2033-8-16

垂水麓武家屋敷・林之城

鴨池からのフェリー(500円)にて垂水麓武家屋敷に行って来ました。 徒歩20分位でフェリー乗り場から林之城・麓武家屋敷に行くことが出来る。

垂水城と林之城

林之城

ここ(現・垂水小学校)は、江戸時代に垂水島津家の居城・林之城があったところです。垂水島津家領主四代久信は林之城を築き、慶長16年(1611)、垂水城(荒崎)から家臣団と共に移ってきました。

石碑とお長屋

お長屋 道路側側面

麓武家屋敷

街並みが近代的な感じで武家屋敷が立ち並ぶイメージではない。町割りの雰囲気はあるように思う。

麓武家屋敷地図

宮迫邸 武家門

垂水島津家の墓地

垂水島津家は島津宗家15代・貴久(たかひさ)の次弟・忠将(ただまさ)を元祖とする家柄です。慶長4年(1599)、垂水島津家2代・以久(ゆきひさ)が垂水領主となって以降、以来明治維新まで16代・約300年にわたり垂水を統治しました。

夫婦の墓碑が並立しています。

2023-8-19

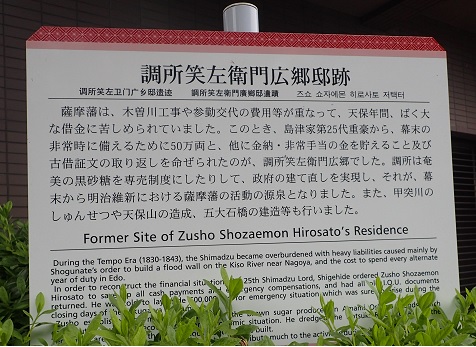

調所広郷邸跡

鹿児島城と調所広郷邸跡

幕末の斉昭公の活躍や維新の志士のそれも調所の財政改革なしでは成立しなかったであろう。それほどの歴史的功労者である。しかし、江戸に出仕した調所広郷は幕府に密貿易の件を糾問される。嘉永元年(1848年)12月18日、薩摩藩上屋敷芝藩邸にて急死。密貿易の責任を取り自殺と言われている。

http://hayame.net/custom32.html#spb-bookmark-423

マンションの一角にひっそりと立つ石碑と案内板

すぐ近くの公園に平田靱負の銅像があり、彼の方が顕彰されているようだ。 大河ドラマの「西郷どん」に搭乗した平田何某の先祖はこの人になるのであろうか? 上級家臣の設定であったので。

平田靱負(ひらたゆきえ)1704-1755、 533石の家老、

高校の時に木曽三川の治水工事の現場をバスで見学した覚えがある。地元の人々には彼のした宝暦の治水事業には今に至るまで、大変な感謝をされているようだ。

2023-8-26

水俣病資料館

ヨットで水俣ビジターバ-スに停泊した。 徒歩で行ける距離に水俣病資料館がある。 この病気の重さを考えると足を運ぶのも気が重かった。

ここらの周辺は、やたらと近代的で広く大きな公園となっている。 今を眺めると過去のことなど想像が及ばない雰囲気である。 下の仕切り設置図によると随分と埋め立てをしたことが分かる。 百閒排水口からチッソは汚染水を排出したのであろう。 ビジターバースは最も汚染された地域であったと思われる。 近代的な岸壁や公園を埋め立てて造ったとおもわれる。 お役所の人は随分と苦労されたのであろう。 ビジターバースの横に自分たちで建てた記念碑があった。

現 水俣湾

ビジターバ-ス

水俣港建設顕彰碑

2023-9-4

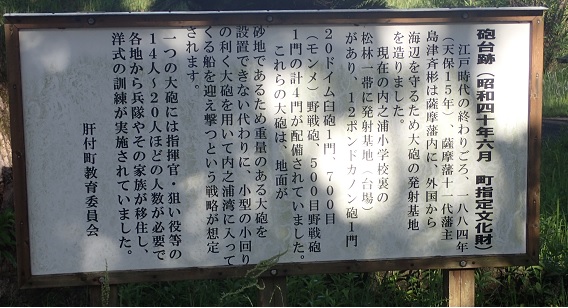

高屋神社 内之浦

内之浦から肝付城へ行くつもりであったがバス便の都合が悪く、タクシーが5000円余もかかるというので諦めた。 それで近場を散策することにした。 由緒ある高屋神社と幕末の砲台跡を見てきました。

内之浦地図

熊襲征伐に来た景行天皇は天子山に行宮を築いて6年滞在したとされる。

高屋神社

高屋神社は景行天皇が国見山上陵(国見山)からヒコホホデミノミコト(彦火火出見尊)を勧請し、高屋神社を創建した。

内之浦砲台は、海岸近くの砂浜に設置されていました。『薩藩海軍史』には、12ポンドカノン1門、 20ドイム臼砲1門、700目野戦砲1門、500目野戦砲門の計4門の大砲が配備されていたと記されています。

砲台跡 案内板

内之浦砲台跡からの展望

2023-8-28

加世田麓武家屋敷と別府城

枕崎よりバスにて万世特攻平和祈念館と加世田麓武家屋敷へ行って来た。 南さつま観光協会で自転車を借りてそれらを廻った。

南さつま市 加世田地区地図

別府市城(加世田城)

別府氏がこの城を築き1420年に島津氏が支配する。島津実久が謀反を起し、宗家の島津忠良・日新公がここを落とし、以後は直轄となる。明治になりここを崩して小学校になった。移転して現在は公園になっている。

別府城入り口 、 小学校の校門が上に残る

別府城跡石碑

大手口

船待口

加世田麓武家屋敷

加世田麓には益山用水路沿いに武家門や武家屋敷が残ります。

加世田麓武家屋敷地図

地頭仮屋跡

武家門

旧鰺坂邸

益山用水路と武家門のある街並み

2023-9-2

今和泉島津家

JR薩摩今泉益を降りて海岸方向へ歩くと、篤姫の幼少期を過ごしたゆかりの地に行くことができる。

薩摩今和泉地図

島津家の一門で1万5千石を領した。忠剛の娘・篤姫が将軍の正室となり天璋院となる。 この地に別邸があり篤姫はここで過ごしたことが有るという。

駐車場にある案内板

篤姫像

今和泉別邸跡、 今和泉小学校に井戸跡などがある、 立入りはできない

JR指宿線の車内から薩摩今和泉を眺めると、水産技術センターのある漁港が見える、調査船が係留していて少し大きめの町があるのかと思えました。 実際に降りて行ってみると、いつもの小さな漁港の佇まいであった。

水産技術センターの調査船岸壁

2023-9-3

伊集院散歩 徳重神社、妙円寺、小松帯刀墓所、有馬新七墓

伊集院近郊図

JR伊集院駅からは一宇治城、妙円寺、徳重神社、有馬新七墓などが徒歩で見に行くことができる。 枕崎へ行くには鹿児島中央からJRを使っていくのにも本数が極めて少なく便利ではない。 ここ伊集院から枕崎行きのバス便があり時間的にも早いのではないかと思う。 ここから伊作城と小松帯刀墓所にはバスで行ってきた。

駅前には島津義弘公騎馬像と観光案内所がある。

島津義弘公騎馬像

徳重神社、 妙円寺

JR伊集院駅北口からすぐです。島津義弘公の菩提寺であった妙円寺が明治2年の廃仏毀釈で廃寺になり、義弘公を祭神とする徳重神社となりました。ここは、現在も続く鹿児島の代表的な伝統行事「妙円寺詣り」の舞台となっている神社です。関ヶ原の合戦に出陣した島津義弘公が西軍の敗北により、徳川本陣の真っ只中を敵中突破した退却戦を偲んでこの詣りが行われています。大河ドラマでも何度か描かれていると思います。

徳重神社

現在の妙円寺

由緒ある妙円寺は鹿児島で行われたすさまじいという程の廃仏毀釈が行われた結果とり壊わされた。 ちなみに鹿児島県では寺跡の案内がやたら多い、他県には見られないほど。 近くに妙円寺中央公園などの大きな敷地があるので、大きな寺院であったと思われる。 現在のものはこじんまりとした昭和の寺院風である。

小松帯刀墓所

小松家の菩提寺でもある園林寺跡には、小松家歴代の墓があり、そのなかに29代帯刀も眠っている。墓地へと続く道の入口には、廃仏毀釈の被害にあった仁王像もある。

帯刀は明治の初めに亡くなったので、忘れられかけましたが、薩長同盟や大政奉還などに貢献しました。

小松帯刀墓

明治2年 廃仏毀釈により壊された仁王像

有馬新七墓

写真中央は有馬家代々の墓、 右端にあるのが新七のお墓

ここ伊集院の郷士の子として生まれる。見られなかったが城近くに誕生の地の石碑があるという。 父が有馬家の養子になり城下士として加治屋町に住む。 尊王攘夷活動を続け寺田屋事件で島津久光の命により粛清される。その後許されて息子は海軍技術習得のため米国留学した。

2023-8-29

徳富蘇峰・蘆花生家

水俣から八代に向かう途中で徳富蘇峰・蘆花生家を訪ねる。 まだ開館前の時間であったので中を見ることが出来ませんでした。新水俣へ向かいオレンジ鉄道で八代へ行く。

水俣出身の徳富蘇峰(猪一郎)(1863-1957)は、明治から昭和にわたり、日本の言論界に大きな影響を与え、また、弟の蘆花(健次郎)は、明治、大正期の文豪として活躍。熊本を代表する偉大な2人の文豪が幼少期を過ごした生家。偉業を物語る著書や遺品などが展示されています。

浅学ゆえに小生は詳しくないけれど、同志社で新島襄に学んだ明治の人・蘇峰が戦犯に当たるといわれた昭和の時代の人であり、昭和32年に亡くなった人であったとは小生には驚きである。 日清戦争より太平洋戦争まで維新後の時代を生き抜いた人であった。

徳富蘇峰・蘆花生家地図

2023-9-6

田子島台場 長崎福田

田子島台場はサンセットマリーナの境界部分にある。 そこは海岸でマリ-ナ部分は埋め立てにより造成された。 ペリー来航、プチャーチン来長崎以降に大村藩が4つの台場を築いた。

一の台場 18ポンド砲1門、12ポンド砲1門、1貫目砲1挺 計3門

二の台場 12ポンド砲2門、1貫目砲1挺 計3門

三の台場 12ポンド砲1門、1貫目砲1挺、5百目砲1挺 計3門

四の台場 12ポンド砲1門、1貫目砲1挺、7百目砲1挺 計3門

硝煙蔵1棟、武具蔵2棟、番手小屋1棟、硝煙小出蔵4ヶ所

田子島台場、 1の台場から4の台場 ①から④の台場

台場由来碑

福田小中学校南道路沿いの石垣があるところに1-4までの台場が築かれた。

1の台場

2の台場

3の台場、 異人井戸跡

4の台場

2023-9-9

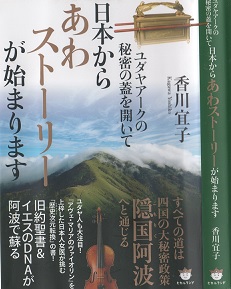

日本から「あわストーリー」が始まります 香川宣子

邪馬台国の位置論争は九州か畿内かの2つのみの議論で未だに決着していない。それは当たり前でどちらも正しくないからです。 その論争の中に阿波が含まれていない。 その2つの言い分は、昔習った魏志倭人伝による邪馬台国に行く路程によると、お互いに都合の良いように曲解して自説に導こうとしている。 その文章どうりですと阿波に邪馬台国が導かれることになる。 辰砂が産出するところは当時では唯一に阿波にしかなくそれが確証となる。

聖徳太子以降の飛鳥時代しか勉強で習っていなく。それ以前は歴史ふぇはなく神話としての理解でしかない。 古事記も日本書記も浅学な小生には読んだことがなく、「何とかの命」といわれても当て字のようで馴染みが無く覚えられもしない。 それゆえに、この「あわストーリー」を読んでみてもすぐに頭に入らないのが実状でしょう。

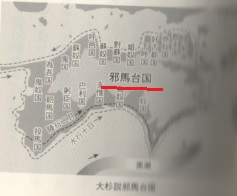

邪馬台国の位置

邪馬台国は四国の中央の山地にあったことが分かった。 紀元前660年に測位で始まる神武天皇は実際は西暦300年位の即位になる。そうだとすると魏志倭人伝の卑弥呼の時代と合致する。卑弥呼の248年に亡くなった話は実話だとしています。神武天皇は天照大神の5代孫にあたる。卑弥呼と天照大神は女性だということもあり同一人物の可能性がある。それぞれが君臨した倭(大和)と邪馬台国は同じ国だったといえます。

古事記と日本書記の記述に違いがあるのは、天照大神が中国に朝貢していた事実を隠すためであった。それゆえ同一人物であったことを避けた。朝貢していた倭の五王がどの天皇にあたるのかもわからない、消された。

國神話によると徳島阿波の別称のオオゲツヒメ・大宣都比売は伊勢神宮外宮に祀られる最上級の大神である。

島根出雲国は古事記に出てくるイズモではない。阿波は山側をソラ海側をイズモと呼んでいた。

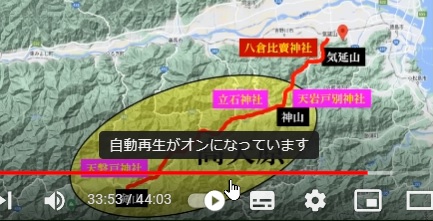

伊勢神宮の大元は阿波で伊勢へ勧請された。 高天原や天岩戸も阿波にある

記紀にに出てくる有名神体を関する延喜式神社はそのほとんどが阿波に存在する。

気延山を登って行くと高天原が有った

古代歴史年表

57 中国の光武帝が奴国に金印を授ける 後漢書

107 倭国王帥升が後漢に使者を送る 後漢書

150 日本で大乱 後漢書他

193 倭国で飢饉があり新羅に難民が来た 三国史記新羅本紀

232 新羅の金城を倭国兵が囲む 三国史記新羅本紀

239 邪馬台国の卑弥呼が魏に使いを送る 三国志魏志倭人伝

248 卑弥呼が死、壱与が女王に 三国志魏志倭人伝

346 新羅の金城を倭国兵が囲む 三国史記新羅本紀

391 高句麗まで倭国が出兵 好太王の碑文

393 新羅の金城を倭国兵が囲む 三国史記新羅本紀

478 倭王武が宋に使者を送り、安東大将軍の称号を得る 宋書

527 筑紫国造磐井の乱

538 百済から仏教伝来

562 加羅(伽耶・任那)が新羅に滅ぼされる

587 蘇我馬子が物部守屋を滅ぼす

593 聖徳太子が推古天皇の摂政に

600 聖徳太子新羅討伐 隋書 新羅本紀に記述なし

602 新羅討伐軍を起こすが渡海前に中止

603 冠位十二階制定 実力による登用

604 17条の憲法制定 和をもって貴しとする

607 隋の煬帝へ「日いずる処の天子」の手紙(小野妹子・遣隋使) 隋書

645 乙巳の変(中大兄皇子と中臣鎌足が蘇我入鹿を殺す)

659 出雲大社の神殿を修築

660 百済が滅びる

663 白村江の戦い 朝鮮半島から撤退

667 壬申の乱

712 古事記成立

720 日本書紀成立

阿波・徳島 神社めぐり

2023年秋巡航で88か所のお遍路さんを開始する。 ヨットで徳島へ行き、女医の香川さんの本に導かれて、日本のルーツを探るべき、阿波の神社を訪ねました。 阿波には式内社という古くからの神社が50余りもあるといいます。 古事記も日本書記、旧約聖書も読んだことが無いニワカ知識の老生ですが、これから勉強しながら、現地を紹介していきます。

現段階ではウンチクを語ることもできないので、道案内程度になるでしょう。 失われたアークの眠る剣山は来年のお楽しみに残しました。 現地交通はJRやバスが利用できれば良いのですが、レンタカーやタクシーになるケースが多い。 関東の方なら、フェリーにオートバイを徳山まで載せる手も有りで安く便利な方法かと思われます。

https://hayame.net/custom43.html#spb-bookmark-1165

ー阿波の神社の説明は香川宣子さんによることが多いですー

阿波神社、天皇神社、天河別古墳、萩原2号古墳

JR池谷駅周辺 遺跡・神社・寺の地図

行程は JR徳島駅ーJR池谷駅ー徒歩ー阿波神社―徒歩ー天皇神社―徒歩ーJR立道駅ーJR池谷駅―徒歩ー天河別古墳―徒歩―萩原2号古墳―

徒歩ーJR池谷駅ーJR徳島駅 になります。 池谷駅は高徳線と鳴門線の分岐駅で特急の停車駅ですが時間に1本程度の鳴門線が運行しています。

坂東方面には本数が少ないが鳴門―板野市のバス便もある。

阿波神社

御祭神は第83代土御門天皇。82代後鳥羽天皇の第一皇子

拝殿

神門

土御門天皇火葬塚

承久の乱後(1221年)土御門天皇は土佐から阿波に流された。ここで1231年に崩御した。

宮内庁管理 土御門天皇火葬塚

天皇神社、・允恭天皇神社

社殿は取り払われ鳥居が残るのみ。古墳と思われる山頂にあります。 雑草が茂っていて地元で丁重に扱われている感が見えない。

近くの阿波神社・土御門天皇と混同されているのかもしれない。 允恭天皇は仁徳天皇の子供です。 少し近くに仁徳橋の名称で地名が存在するのでこの地の古墳と神社は歴史で云われていることと違いがあるのでしょう。

鳥居

允恭天皇(いんぎょうてんのう、 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%81%E6%81%AD%E5%A4%A9%E7%9A%87

天皇神社と忠魂碑

天皇神社と護穀神社の額

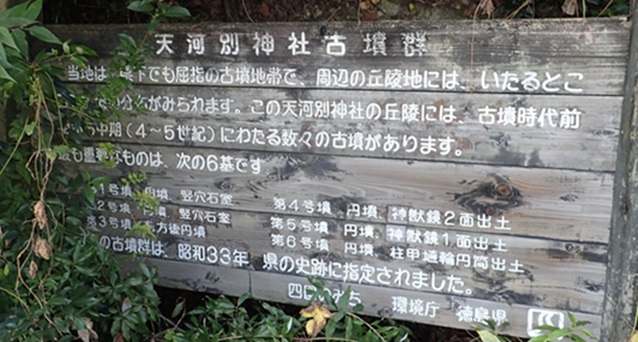

天河別神社と古墳群

案内板 1-6号墳があるようです。

阿波忌部氏に関わるという。 ご祭神の天河別命に関しては天石門別命と同神とする説が有力。また、「古語拾遺」には忌部氏の太祖、天太玉命の御子神と記されています。

天川別神社、 裏に古墳群がある

天河別古墳群 1号―3号

これらの古墳群は神武天皇の兄、稲飯命(いない)と三毛入野命の蔡場です。

1号墳

標高約20mの尾根上に立地。直径約25mの2段築成の円墳で、埴輪は確認されていない。墳頂部に構築された結晶片岩類の板石積みによる竪穴式石室から珠文鏡や鉄剣、鉄斧、刀子などが出土した。3世紀末頃の築造。

2号墳

直径約26mの円墳で、葺石を備える。墳頂部で竪穴式石室の天井石と思しき石材が確認されている。出土した土師器片から4世紀前半の築造と推定されている。

3号墳

全長約41mの前方後円墳。後円部径約24m・前方部復元長17m、2段築成で葺石を備える。埴輪は確認されていない。埋葬施設は不明。出土した土師器片から4世紀中頃の築造と推定されている。

4号墳 (個人的に未確認) 参考情報

直径20~25mの円墳もしくは長さ15~20mの前方部が付く前方後円墳とされている。埋葬施設の上部は失われていたが、礫敷きの床面が確認されている。出土品は銅鏡片や鉄槍、鉄鏃など。3世紀後半の築造。

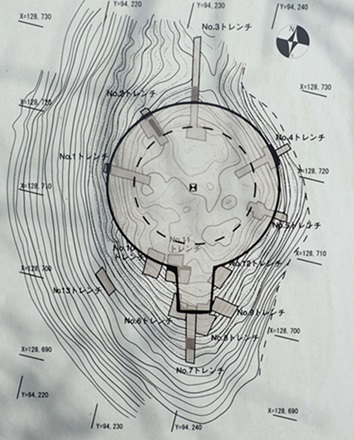

萩原2号古墳

ここは前方後円墳の成立に阿波地域が大きな影響を与えたことを示す貴重な古墳となる。阿波や讃岐の墳丘墓が奈良盆地東南部での前方後円墳の発生に大きな影響を与えたと云われる。欠史の卑弥呼の時代の墳墓でもある。阿波より奈良へ移った証拠のひとつとも考えられる。

萩原墳墓群は4基があるというが。この2号墳の南側に1号墳があるのですが、民家に隣接していて1号墳はハッキリとは見られなかった。

案内板

測量図より前方後円墳の初期というのがうかがえる

円丘部の石積み

2023-12-13

神武天皇とイザナギ・イザナミに関する阿波の神社

樫原神社、

熊野神社、

鴨神社、

神武天皇ゆかりの神社とイザナミとイザナギゆかりの神社を訪ねた。それらは野川の下流から上流に沿って在る。

JR徳島線沿線の神社

葦稲葉神社・あしいなば

全国に1社しかない。 イザナミとイザナギの子である葦稲葉神(倉稲魂命)を主祭神に鹿江比売命(草野姫命)を合祀する。

蘆稲葉神社

神武天皇東征の出発地は徳島市渋野町にある佐野神社と云われる。その東征に関わる神社として、樫原神社、事代主神社、建夫都神社、熊野神社がまとめて近在する。その東征は神武天皇が関東や東北に行ったことではなく、徳島の下流南部勢力が北岸勢力を支配した話である。事代主がが進軍していくのを建布都が助けた。熊野の地・樫原付近でこの戦いが行われたという。

事代主神社・ことふつ

大国主命と徳島県那賀郡勝浦町の矢盾比賣との子が事代主です。えびすさんとも呼ばれています。

一説によると安寧天皇の伯父にあたる多臣の子孫が出雲族を率いて当地の阿波国伊月にたどり着き、祖神である事代主命と祖母の五十鈴依媛命を奉斎したと伝わる。 出雲は山陰の出雲ではなく

粟島神社 阿波市市場町八幡

事代主命・えびすさん の妻・天津羽命がここ近在に在る。粟島・善入寺島に在ったという。

建夫津神社・たけふつ

建布都神社

近くに建夫都神社・西宮神社がある。神武東征に関わる神社で、熊野の戦いの旧跡と祀られた神社と推定される。

樫原神社

神武天皇(神倭伊波礼毘古命・カムヤマトイワレビコノミコト)を祀る。奈良県橿原市の橿原神宮が創建される以前から、阿波国に樫原神社が存在し、樫原の地名があったことは確かな事実である。樫原神宮の元宮と云われる。

鳥居

樫原神社

熊野神社

神武東征に関わる神社で、熊野の戦いの旧跡に祀られた神社と推定される。熊野とは樫原神社付近のことを云う。

熊野神社

鴨神社

JR三加茂駅よりタクシーにて加茂の大クスを見てここへ向かった。

賀茂別雷神社の元宮であるとする見方もあるようです。あわせて三好市三野町加茂野宮の下加茂神社が賀茂御祖神社の元宮であるという

鴨神社

加茂の大クス

伊邪那美神社 ・いざなみ

古事記や日本書紀では、イザナミの体中から多くの神々が生まれる。

2つの伊邪那美神社 地図

上図のように日本で唯一という伊邪那美神社ですが、2つあったのです。小生の浅薄な知識のせいか、奈良や飛鳥の地にそれが在るわけでは無いのですが、吉野川上流地の美馬市と近くの吉野宮があったという三好市にあったのです。

そのことに小生は気が付かずに三好市の伊邪那美神社を訪ねた。 穴吹では列車の時刻待ちで2時間ほど滞在したのに美馬市のそれには行くことが出来ませんでした。 後で調べてみると、美馬市のものが歴史的にイザナギとイザナミの居住地に近いことから、重要なもののようです。史書にあるオノコロ島は今の舞中島のことで、そこは今は埋められて中洲の島ではないけれど、この島に伊邪那美神社は在ったと云います。

ちなみに、イザナミは古代ヘブライ語で(イシュアナミ・守りたまえナミの家系を、ナミはダビデの祖母)の意味だと云う。また、イザナギは(イシュアナギ・守りたまえダビデの王統を)の意です。

私が訪ねた三好市のそれは、神社は元々吉野川の中鳥島にあり、治水工事のため住人と神社は移転しました。 三好市三野には吉野宮があったというから中鳥島にあった元宮も由緒のある神社でどちらが正統かという分けでもないでしょう。

グ-グルマップの説明や写真には混同が見られるようなので注意が必要でしょう。

三好市の伊邪那美神社は中鳥島より移転

伊邪那美神社 穴吹町 (参考) 今度訪ねてみよう

倭大國魂神社・やまとおおくにたま

三好市の伊邪那美神社の近くの八幡神社に隣接している。大国魂命・大己貴命を主祭神とする。確認していないが大國魂古墳3基が境内にある。。

全国で唯一倭大國魂を冠する神社である。

拝殿

メノラーに似ている神紋、現在のイスラエルの国章に似ているという

以上を述べたことの多くは香川宣子さんによる

2023-12-19

忌部いんべ氏ゆかりの神社

大麻比古神社 忌部神社、山崎忌部神社、御所忌部神社 、種穂忌部神社

忌部氏関連地図

学校教育で小生は忌部氏の名前を見知っているばかりで習った記憶がない。 大化改新に中臣氏・後の藤原氏が貢献した。忌部氏は共に天皇家の祭祀に従事していたのが、藤原氏が忌部氏を排除したことにより歴史から消え去ったという。

天皇の代替わりの大嘗祭の時に、三木家から儀式に必須の麻の麁服(あらたえ)を制作・献上する。その特別な家が天津神・忌部氏末裔の三木家である。

卑弥呼は高馬原忌部族であったと云われ、かってはイスラエルから来たのであろうと証言された方もいる。 天の岩戸事件のまとめ役は布刀玉命・ふとだまみことで、忌部氏の祖・天日鷲命・あめのひわしの遠祖にあたる。(阿波)忌部氏は阿波國を開拓したばかりでなく、讃岐・香川、出雲・島根、紀伊・和歌山、伊勢・三重、安房・千葉、その他越前,淡路、備前、隠岐、を発展させた。

今のイスラエルの民と違い下記の精神で日本民族に同化していったのではないであろうか。

忌部の口伝 (香川宣子さんによる)

民族や宗教を超えて共に生きる

万物があるから自分がある。

慈愛利他の精神

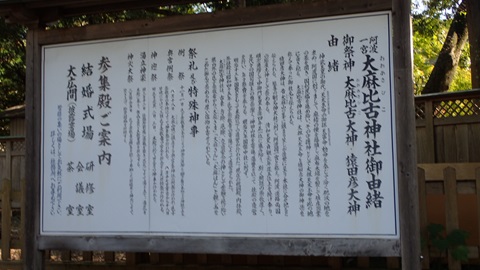

大麻比古神社

忌部氏始祖である天日鷲命・あめのひわしのみことの子とされている大麻比古神を主祭神としている。 現在の徳島一宮である。 七五三の子供たちでにぎわっていた。

中世以降に所在が不明となる。複数の忌部神社がそれを主張したため明治18年にここに新たに遷座した。

由緒書き

拝殿

近くに萩原1号墳は大麻比古神の陵墓と云われている

忌部神社

眉山の北東端二軒屋町に忌部神社がある。 長い階段を登ることになる。中ほどには金刀比羅神社もある。

この階段中央左には金刀比羅神社がある

山崎忌部神社 (吉野川市)

後背に忌部山・忌部山古墳群をひかえる。 令和元年(2019年)の大嘗祭においても、美馬市木屋平の三木家で栽培した麻を境内で麁服に織り上げ、調進している。

拝殿

麁服(あらたえ)記念碑

御所忌部神社 (美馬郡つるぎ町)

忌部氏の後裔氏族、三木氏(みき)が奉斎したもので、同氏が式内名神大社の忌部神社を分祀したものではないかと考えられている。山崎忌部神社と論争が続いた。

御所忌部神社

種穂忌部神社(吉野川市山川町川田忌部山) 未訪問

車では行けないと聞いています。スレ違いできないようです。 種穂山の頂にある。

天村雲神社・あめのむらくも

、 山崎忌部神社の近くの川田川沿いにここは在る。祭神は天村雲命とその妃である伊自波夜姫命・いじはやひめのみこと。

鳥居

拝殿

2023-12-24

聖徳太子生誕地・馬宿 と法谷寺

引田 馬宿周辺図 一山越えれば吉野川北部の古代に栄えた地に続がる

学校で習った聖徳太子が最近はそうに呼ばなくて厩戸皇子と云う。 歴史は絶え間なく変化してくるもののようです。 新説であろうけれども、聖徳太子の生誕地ということで、今度のクル-ジングで香川県引田を再訪しました。 さっそく、その生誕地という馬宿川周辺を見に行きました。 最新すぎるのか、とんでもすぎるのか分かりませんが、当然の如く、そのことを表示する案内板はありませんでした。

引田の地は朝ドラで急に少しは知られる地になりました。 笠置シズ子の生誕地です。それよりも聖徳太子のそれなら、いっそう観光客を呼び込めるでしょう。 そこは江戸時代では、瀬戸内航路の風待ちの港として栄ましたので、古代もそのようであったでしょう。

馬宿川

河口にある山王宮神社と小船溜まり

馬宿風景

眉山・以乃山 周辺図

徳島の眉山には、聖徳太子の廟跡もあります。 蘇我氏に聖徳太子の一族は抹消されたので、飛鳥に行き活躍し、阿波に帰って亡くなったのでしょう。また、聖徳太子は上宮太子とも呼ばれていました。上宮は、聖徳太子の居所を表しています。鮎喰川を挟んで対岸の気延庄に、聖徳太子の上宮があったという。聖徳太子は眉山の西端に遍照寺・法谷寺(元法隆寺)を建立した。 聖徳太子廟は常厳寺(現在は廃寺となり民家)の横から登ったところにある。 雨上がりの日であったので、滑りやすい山道をのぼるのは断念した。 来春には訪ねてみようと思う。

常厳寺

聖徳太子廟は常厳寺(現在は廃寺となり民家)の横から登ったところにある。 雨上がりの日であったので、滑りやすい山道をのぼるのは断念した。 来春には訪ねてみようと思う。

このお墓横の山道を登ると廟がある

法谷寺

徳島大学の蔵元キャンパスに近いところにある。 平日であったが参詣者があり、信仰を集めているお寺さんとお見受けした。

縁起

縁起に推古天皇が法隆寺より前にここを建立した。「秦河勝」に命じ「以乃山(眉山)馬峰に醫王善逝薬師如来を作らしめ」とある。法隆寺の元寺と云われる由縁である。大御和神社 あたりに聖徳太子のお屋敷の門があったと云います(法谷寺の縁起に聖徳太子当山の対岸気延庄、上宮にて詔り)。

本堂

十六紋の菊

2023-12-26

阿波にある古代天皇の出身地 香川宣子さんによる

阿波には、天皇や主たる部族王の父母兄弟、祖父母に至までの出身地が残っているという。最近の市町村合併で名前が変わってきているが。

古代天皇ゆかりの地

| 番号 | 天皇・命 | 阿波の所在 | ||

|---|---|---|---|---|

| 1 | 初代 | 神武天皇 | 徳島市 渋野町 佐野 | |

| 2 | 大国主命 | 佐那河内村 狭布能・さふの | 城 | |

| 3 | 手力男命・たじからおの | 佐那河内村 不能山 字大入小屋・うしこや | ||

| 4 | 事代主命・ことしろぬしの | 勝浦郡 上勝町 生比奈沼ゑ・いくひなぬえ | ||

| 5 | 5代 | 考昭天皇 | 佐那河内村 中峰、御間都比古神社(みまつひこじんじゃ) | 祠 |

| 6 | 8代 | 山下䕃比賈・かげひめ 考元天皇 后 | 鳴門市 瀬戸町 堂浦山下䕃浦 | |

| 7 | 武内宿禰 山下䕃比賈の子 | 徳島市 応神町 久岐・名方郡川内吉川村 | ||

| 8 | 12代 | 景行天皇 | 徳島市 矢野 神領 気延山 | 麓海城 |

| 9 | 倭建命・やまとたける 景行天皇の妾の子 | |||

| 10 | 14代 | 神功皇后 仲哀天皇の皇后 | 徳島市 川内町 住吉村 字神蔵、 現・住吉大明神社 | |

| 11 | 15代 | 応神天皇 | 板野郡 応神町 | |

| 12 | 16代 | 仁徳天皇 | 板野郡 応神町 | |

| 13 | 19代 | 允恭天皇・いんぎょう | 鳴門市 大麻町 | |

| 14 | 21代 | 雄略天皇 | 大毛島の竜宮伝説 | |

| 15 | 23代 | 顕宗天皇・けんぞう | 鳴門市 大毛島 | |

| 16 | 24代 | 仁賢天皇・にんけん | 鳴門市 大毛島 | |

| 17 | 31代 | 聖徳太子 用明天皇の子 | 徳島市 南蔵元町 (常厳寺) | 祠 |

| 18 | 41代 | 持統天皇・高天原広野比賈 | 名西郡・みょうざい 神山町 広野 | |

2023-12-30

阿波にある元宮と元寺

675年の「吉野宮での会盟」四国を隠蔽する策略があったというが、その盟約とは天武天皇と皇后の持統天皇がその子の草壁皇子を次期天皇にする盟約で知られている。壬申の乱の頃に阿波を隠蔽する何かの必要があったのであろう。 吉野宮は下図9の倭大國魂神社あたりの地区にあったというので、また、持統天皇は下図の神山町広野にゆかりの人であるゆえに、まったくその隠蔽も間違いでは無いでしょう。 奈良にある吉野宮の前に阿波にその元の宮があったのかもしれない。

伊勢神宮や他有名大社の阿波にある元宮を下記に上げます。

阿波の元宮・元寺図

阿波の元宮・元寺

1. 八倉比賈神社・国府町矢野 伊勢神宮・三重県

2 鴨神社・三好郡東みよし市 下加茂神社と上加茂神社・京都府

3. 松尾神社・名西郡神山町 松尾神社・京都府

酒造の神様を祀っている。 「天岩戸神楽」が新年に奉納される。

松尾神社

4. 稲荷神社・阿波市市場町 伏見稲荷大社・京都府

稲荷神社なので赤い鳥居。養蚕業が盛んな地ゆえに、蚕の神として信仰をあつめる。

5. 住吉神社・藍住町住吉 住吉大社・京都府、博多、下関

航海の安全を祈願する。 義経が屋島の戦いにむけて祈願した伝承がある。

6. 諏訪神社・多祁御奈刀弥(たけみなとみ)・名西郡石井町 諏訪大社・長野県

事代主命と(多祁御奈刀弥神社の祭神)建御名方命は兄弟神である。

7. 熊野大明神・板野郡熊野庄 熊野神宮・奈良県

8. 樫原神社・阿波市土成町 樫原神宮・奈良県

9. 倭大國魂神社・美馬市美馬町 大和神社・奈良県、大国魂神社・東京

10. 法谷寺・徳島市南庄町 法隆寺・奈良県

11. 八鉾神社 出雲大社・島根県

2024-1-3

倭建命・やまとたけるのみこと・日本武尊

老生の小学校の時代に夏休みの蝉取りなどの遊び場として、生まれ故郷の名古屋市熱田区にある断夫山古墳へよく行ったものだ。 それはヤマトタケルの妻の古墳という。 また、すぐ近くにヤマトタケルの古墳・白鳥古墳もある。 しかし、断夫山は6世紀ごろの築造というから時代が違い、今ではどちらも尾張の有力豪族の古墳と云われている。

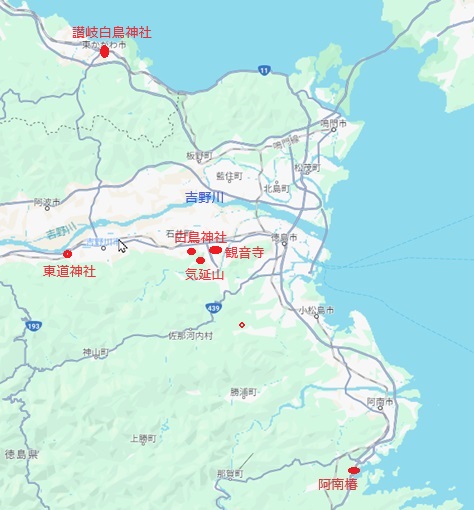

倭建命「やまとたけるのみこと」は阿南市橘町で12代景行天皇の子として生まれた。 成長して吉野川上流の脇町に住んでいた熊曽建「くまそたける」を殺害し国府町観音寺に住んだ。その後にも兄を殺害し、その猛々しさゆえに景行天皇はヤマトタケルを東方遠征に命じる。その勝利祈願に東道神社に向かう。丸木舟の軍団を従えて吉野川を東へと下っていったが、ヤマトタケルは生きて帰ることはなかった。 その子である14代仲哀天皇は「父の魂は白鳥になった」と言うて白鳥陵・白鳥神社を作った。 その神社は讃岐の白鳥町にも分祀されてある。

倭建命ゆかりの地図

東道神社

川島城近くの川島神社横にひっそりっとたたずむ。 東征だから東道なのであろうか。

東道神社

白鳥神社

、東国を征定の帰途に毒に触れて亡なった日本武尊が白鳥となって天昇し、この地に舞い降りたとされている。仲哀天皇が建てたとされる。

讃岐白鳥神社の元社である。

白鳥神社

2024-1-5

新宮神社、白人神社、神明神社、三木家、東宮御所神社

下記地図にあるようなJR穴吹駅より穴吹川に沿って新宮神社、白人神社、磐境神明神社、三木家、東宮御所神社を訪ねた。 それをするのに年金暮らしには身に過ぎた支出であり、人生最大のタクシー料金2万6千円の支払いになった。 昨年は入院を余儀なくされたこともあり、今回の徳島県タクシー総額では15万以上になり、先行き不安の焦りが生じた老生にとって焼けっパッチ消費となった。

穴吹川は四国一の透明度を誇る清流で四万十川を凌ぐものだそうです。川沿いの山間地も狭く人家はほとんど見られなかった。わずかに山の中腹の小さい平坦地に家が建っているのが散見された。古代にはそれゆえに何をして暮らしていたのかと思わされた。

ユダヤの民でないかと云われる忌部族は天皇家の祭祀を司る民である。 悲眼寺に卑弥呼・天照大御神がいたということから,祭祀にしようする大麻や麻を栽培してこのような山地で暮らしていたのであろう。

三木家周辺地図

新宮神社

新宮神社の元社といわれる。訪ねてみればただの村社としか思えないたたずまいである。 すぐ近くに白人神社や磐境神明神社があるので、それとの関連地域ということで重視されているのではないでしょうか?

白人神社・しらひと

24代仁賢天皇の時代にこの地に白髪の老翁が天下り、この地を「宮内」と改めるよう発言したのが起源とされる。 狛犬ではなくうさぎが置かれている。

本殿

灯籠の上にウサギがのっている

磐境神明神社・いわさかしんめい

白人神社の横の駐車場の奥に鳥居と階段があり、奥宮といわれる磐境神明神社がある。 1740年代に発見された。竹内文書で5社3門の史跡とある。 古代ユダヤの神殿に似たつくりであると云われている。

ここの階段を登っていく

5社3門の石造りの祭壇

三木家

すれ違う車に充分に注意を払う細い山道を登りながらたどり着く。 まあ、限界集落という言葉があるけれど、当てはまりそうな山間の土地である。 ここに天皇の代替わりの大嘗祭に必須の麻の麁服(あらたえ)を制作・献上する忌部氏の三木家が存在する。

訪ねた時には人影が見当たらずに母屋を見学することも無く立ち去った。

三木家 300円で中を見学できる

栽培された麻は別の場所で麁服を製作されるようだ。

麻栽培畑

忌部の三木氏は忌部御所神社を奉斎した。

東宮御所神社 と春宮神社

近くを訪れた美智子様がここのことをお尋ねになったというが、舗装されていない山道を登りつめたところにあり、秘境中の秘境と呼ぶようなところである。 ぽつんと一軒家という番組のようなところである。

この案内板の赤矢印方面に行く

祭神は、天照大神、国常立命・くにとこたちのみこと です

東宮御所神社

本殿

春宮神社

東宮御所神社とほぼ同じ位置と思える場所にある。 祭神は、土御門天皇,後嵯峨天皇です、

春宮神社の鳥居と下奥に見える本宮

2024-1-7

阿波・邪馬台国と日神子・卑弥呼 邪馬台国は阿波にあったのか?

香川宣子さんによる

ひみこ地図

黄泉の国を脱出したイザナギは、橘湾の海岸で同胞の卑弥呼(ヘフシバ・ヒゼキア后妃・日神子)、スサナウエ(スサノヲ)、ツアクヤン(後のシャル・ヤシュブ・月読命(つくよのみこと)たちと遭遇した。

彼らはイザナギにアークの隠し場所にするところを尋ね、ここにスサノウを残して剣山に向かうことになる。 鮎喰川をさかのぼって船盡神社・ふなはて・歯ノ辻神社あたりで陸路に変えて剣山の鍾乳洞に聖櫃を隠した。下山して卑弥呼は高根山にある悲願寺一帯を拠点とした。

卑弥呼・日神子は予言者イザヤ時代に実在したヒゼキア王朝の后妃ヘフシバのことです。大日簍命・おおひるめ(死後の名)、大宣都比賈・おおげつひめ、八倉比賈・やくらひめ、と呼ばれたりお稲荷さんになったり、伊勢神宮の豊受大神・とようけおおかみ で祀られた。

卑弥呼はスサノウと結婚し多くの子を産みます。 スサノウの浮気が重なり卑弥呼は天岩戸に立てこもる。スサノウはこの騒ぎに2度と卑弥呼の元に帰ってこなかった。 スサノオは神山町須賀山に櫛名田比賈・くしなだひめ と新しい生活を始め、大国主命をもうけます。

大国主伊命も絶倫で多くの子をもうけます。 その中にニニギ命と事代主命・エビスさんがいる。 やがて、大国主命軍(海人族)と卑弥呼軍(高天原軍)との大戦争に発展する。卑弥呼は敗れて気延山の一角で死に高根山にあった墓を聖徳太子が気延山山頂に移す。

天石門別八倉比賈神社 ・あめのいわとわけやくらひめ

卑弥呼の死後名の大日靈女命(おおひるめのみこと) - 天照大神を祭神とする。 残念ながら奥の院にあるユダヤを思わせる5角形の台座(磐座を見逃してしまう。今春予定の再訪時には見てきます。

気延山 周辺地図

「天石門別」「八倉比賣神社 」の記がある鳥居

拝殿

この柏手紋様はイスラエルの神から指示されたメノーラ(燭台)象った神紋といわれている

船盡神社・ふなはて・歯ノ辻神社

歯ノ辻神社のバス停のすぐ近くにあり。 鮎喰川のすぐ近くなのでここまで船で登ってきたのに納得する。 お祭りの時に古代ヘブライ文字に似た阿波神代文字で書かれた本の大旗が飾られるという。

鳥居

拝殿

船盡比賣神社

船盡神社・歯ノ辻神社の対岸にある。 小さな祠が見えるのみなので、ここかなと思う程である。 テレビ?で見たようなきがするが、ここに神代文字の幟があるというのは本当でしょうか。

むくのきの標識と左の三柱鳥居

3柱鳥居の原型かともいわれる。 ユダヤに関する物とも云われる。

天岩戸別神社

天照大御神が石屋戸隠れをした時、八百萬神が集い神楽などで大神を誘い出し、この時手力男命が大神の手を取りて引き出した。

その手力男命をお祀りしています。

天岩戸立岩神社

立岩神社の御神体の巨岩は古事記や日本書紀に登場する天岩戸とする説がある。 鳥居をくぐり200mほど進むと神社の御神体である天の立岩があり、神社の後ろにある大きな岩が二つに割れている様子は岩の扉のように見える。

拝殿

ご神体、天の立岩 岩の扉のようです

2024-1-9

眉山(いのやま)周辺の神社

宅宮神社えのみや、経塚大権現、蔵元八坂神社、 熔造皇(ようぞうのすらめ)神社, 八人塚古墳、経塚大権現、佐野神社、勝占神社、五王神社、

宅宮神社を訪ねた時に、溶造皇神社と経塚大権現へたどり着けず、宮司さんにそれらのことを聞きました。ご親切にも調べてくれて自宅まで写真などを届けてくれました。 近春の徳島再訪に是非ともそれらを訪ねたいと思っております。

宅宮神社、周辺地図

宅宮神社・えのみや

御祭神を大苫辺尊、大歳神、稚武彦命とする。主祭神の大苫辺尊は、意富斗能地神(おおとまひめじ)で、神代七代の第五代の神様として、大地が完全に凝固した時を神格化されたとする説があり。「意富(オホ)」は「大(オオ)」を、「門麻(トマ)」は「泊(トマリ)」、つまり港を意味するという。そのため、現在の上八万町にあたる「八萬津」を祀る神であり、昔は「大きな港」があったことを示すともされる。

また「出雲踊」の歌詞に「伊豆毛の国の伯母御の宗女、御年十三ならせます、こくちは壱字とおたしなむ」とあり、これは邪馬台国の女王卑弥呼の宗女「壱与」を示すという説もある。

神代文字の版木がある。

山門

拝殿

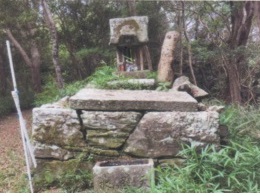

経塚大権現

天若日子の神陵である。 「天若日子」は葦原中国平定の際に「天穂日命」の次に遣わされ、天孫族から大国主神に寝返ったとみなされたことから何らかの形で処刑(神話では弓矢で射殺)されています。

下写真のように途中で草で道が鮮明で亡くなったので断念しました。 その下の写真は宅宮神社の宮司さんが送ってくれました。

送付されたもの

送付されたもの

蔵元八坂神社

京都の八坂神社のように、祇園まつりがおこなわれるという。

拝殿

下の熔造皇 (ようぞうのすらめ) 神社はここに移設されていたが、現在は元の場所に返されている。

熔造皇(ようぞうのすらめ)神社

ここもグーグルマップで近くまでタクシーで行ったが。探せなかった。 宅宮の宮司さんが写真を送って頂いた。

卑弥呼・大日孁神命(おおひるめ)により近代化された米作に加え、素戔嗚尊(すさのお)によって初めて鉄の生産が伝えられた。スサノウの命を祀る。

五角形の祭壇が在ると云う。八倉姫比賈神社と似ているのであろうか? ユダヤの影響とも云われるが残念ながら見ていない。今春再訪の時には訪ねたいものだ。

https://www.youtube.com/watch?v=zsKxnETQFqs 4分 「神社ねこ」さんによる

佐野神社

神武天皇のゆかりの神社。神武天皇の東征の起点であるといわれている。

鳥居

拝殿

勝占・かつら神社

古代この神社の付近一帯は海であり、出雲系海人の豪族が支配していました。その大祖神である大己貴命を、海に突き出た中山の東端で展望の良いこの地に祀ったということです。元暦元年(1184年)3月10日に源義経が屋島へ向かう途中に参拝したと伝わる。

拝殿

五王神社

例祭は昔から神輿などを出さずに地芝居や人形浄瑠璃などを奉納している。阿波人形浄瑠璃を演じる犬飼農村舞台があり、国の重要有形民俗文化財に指定されてす。 主祭神は水波能売神・埴山比神・豊受姫神・久々能智神・草野比神。創建年代は不明。

拝殿

八人塚古墳

この日はツイていないのか居場所不明が続きます。 ゴルフクラブの中にあるようなので、危険も伴うし入り口も判明しないので諦めた次第です。

スサノヲの墓?とか言います。 古墳時代初期の積石塚古墳としては日本最大級の規模。 先に見た萩原2号墳と同じようなものでしょうか?

ゴルコ-スへ行くスロ-プから見た古墳?

2024-1-14

「いずも」の神社を訪ねる

大御和神社 豊国神社 八鉾神社、賀志波比売神社、生夷神社 津ヶ峰神社

阿波では山側を「そら」、海側を「いずも」と読んでいた。 島根を植民地として「出雲」と名付けたということは、さておき、その「いずも」の海側の神社(現在よりも海が陸に寄っていた)を訪ねた。 それらは JR牟岐線寄りの地域である。

大国主神(オオクニヌシノカミ)=大己貴命=大国主命(八千矛神・ヤチホコ)を祭神とする、また事代主命=エビスさんや天照大御神・アマテラス=卑弥呼の生誕地と称する神社が、この「出雲」の地にはある。

徳島・小松島・阿南の周辺図

大御和神社

大御和神社で”国璽(こくじ)の印と国庫の鍵を守護した”と伝わっていて、古代はこのあたりが阿波国の中心地でした。

御祭神は大己貴命(オオナムチノミコト)で、大国主神(オオクニヌシノカミ)と同神とされます。

境内の8割余りを民間に売却する計画を進めている。老朽化した社殿を建て替えるのが目的で、県内の神社が敷地を売って資金を捻出するのは異例。「神社を存続させるためにはやむを得ない」と理解を求める河野誉嗣たかつぐ宮司に対し、計画を事後に知らされた氏子は反対している。

鳥居

拝殿

豊国神社 ・御縣神社・宮方神社

1614年(慶長19年)に創建。別当として豊林寺も造営された。豊臣秀吉の死後、蜂須賀家政と蜂須賀至鎮が豊臣秀頼より拝領した『木造 豊太閤像』(非公開)を神体としている。

蜂須賀家三代が取り壊して現社地へ遷座、ひっそりと祀られました。 現在は堀越寺に併設されている。

境内には式内社の御縣神社が鎮座、宮方神社とも呼ばれる。祭神は大己貴命または事代主命。

鳥居

拝殿

八鉾神社 ・也保古 やほこ

大国主命(八千矛神・ヤチホコ) 生誕地、 出雲大社の元宮とも云われる。

鳥居

宝物殿

賀志波比売神社 ・かしわひめ

賀志波比売は幼少期の名である。ここは賀志波比売命が最初に祀られた地であり、その後、賀志波比売命は人々の希望により津乃峰山山頂に遷座したが、元の鎮座地にも祠が残されたものと伝え、当社が「津峯神社の本宮」であるとしている。

それにしてもアマテラスの地であるにもかかわらず、住宅街の奥まった見つけにくいところに鎮座する。津が峰神社に移ったからであろうか?それともユダヤの地から船に乗って個々の近くに移って来たからであろうか?

天照大御神生誕地の石碑

拝殿

生夷神社・いくい

社名の「生夷」は「えびすが生まれた場所」という意味があり、事代主命はこの地で生まれたとする説がある。

式内 事代主神社は、全国で阿波の二社のみ。

鳥居

拝殿

津ヶ峰神社

参道入り口からは全長3.7kmの有料道路(軽自動車、普通車:往復600円)「津峯スカイライン」を走ります。

リフト500円で神社へ

祭り神は賀志波比売大神(かしはひめのおおかみ)大山祇大神(おおやまつみのおおかみ)である。賀志波比売命を主祭神とし、相殿に大山祇命を祀る。

津乃峰山の麓の阿南市見能林町柏野22にも、賀志波比売命を祀る賀志波比売神社がある。現在は見能方八幡神社の境外社とされている。社伝では、賀志波比売命が最初に祀られた地であり、その後、賀志波比売命は人々の希望により津乃峰山山頂に遷座したが、元の鎮座地にも祠が残されたものと伝えられる。

拝殿

神社から見る絶景

2024-1-18

応神・仁徳天皇の里を訪ねる

応神町、仁徳橋 、 藍の館

ケンチョピアに滞在した時にはJR吉成駅で下車してタクシーを呼ぶが来てもらえなかった。諦めていたが徳島を出港して香川県の引田に停泊して、再度挑戦した。 今度は勝瑞駅で降りてタクシーを呼び迎車してもらえた。ここのほうが町が大きい故なのでしょうか。

初めに飛行場近くの川内町にある住吉神社へ行く、どうも元社である気配が感じられず。納得が行かないまま応神町へ向かう。仁徳橋、藍の館を訪ねて、帰り道に本来の住吉神社を訪ねることができた。

応神・藍住町 地図

応神町

応神天皇ゆかりの地と云えども何も残っていない。 残った地名は応神産業団地としての狭い地域のみである。 もちろん案内板。石碑の類は無い。 15代応神天皇はヤマトヤケルの孫で仲哀天皇と神功皇后の子供であると云われる。

応神町の風景

仁徳橋

仁徳橋

正法寺川に架かるどうこう云うことない橋です。 15代応神天皇の子が16代仁徳天皇であることから、また、応神天皇は八幡神と云われて、それを祀る住吉神社の元社が近くにあるということ。 そのような屁理屈があるけれど、阿波から奈良へ遷都しているのならばこの地に関連のものがあることは不思議でもない。 しかし何も案内するものは無いけれど。

藍の館

藍住町は名前の通り藍の産地である。 大河ドラマで日本の近代を創設した渋沢栄一の生家が藍商人・農家であった。深谷まで見に行った覚えがあります。 それと比べてここ奥村家は敷地がもっと広大である。 渋沢が1万両の商いというから、その数倍の商いをしていたのかと想像される。

館内で藍染めの講習会をやっています。 奥村家の母屋へは入り口が閉まっており、その日は見学ができませんでした。

展示品

奥村家への入り口

2024-1-24

貞光「うだつ」の街並み 旧永井家庄屋屋敷

剣山へは昨年に行くことは断念した。近春には挑戦したいものだ。 JR貞光駅は特急も停車し、ここからコミュニテイバスが朝昼に剣山へ行くことが出来る。季節により時間が変わるかもしれないので下調べが必要である。

穴吹を過ぎると列車の本数が少なく、2時間ほど時間が出来たので「うだつ」の街並みを見に行く。JR貞光駅より徒歩圏である。 街並み保存地区の制度があるが、ここは指定されていないけれど、今まで見たそれと同程度の趣がある。 途中に旧永井家庄屋屋敷が見られる。

「うだつが上がらない」という言葉は老生の人生そのものであるけれど、その語源となった「うだつ」の防火壁がそれも2層のものがここで見られる。

貞光 「うだつ」の街並み図

葉たばこや繭で栄えた商家が競って「うだつ」の防火側壁をあげたようです。

長浦呉服店前 このはなさくやびめ像

うだつのある民家 赤矢印は「うだつ」

赤矢印は「うだつ」 これは「2層うだつ」

旧永井家庄屋屋敷

1791年(寛政3年)に建築[1]。敷地は約550坪あり、旧貞光町の二層うだつの町並みから50mほど西に入った住宅地の中にある。

無料で駐車場もあるので、近くに行った場合は見ておくべきでしょう。

玄関

母屋

内部

2024-2-7